Пейзаж в контексте социальной истории искусства

В начале XX века, с появлением авангарда и новых художественных течений, таких как кубизм, футуризм и сюрреализм, живопись отдаляется от реализма. Такие художники, как Пабло Пикассо и Марсель Дюшан, использовали искусство как способ критики социальных норм, вопросов идентичности. Их эксперименты с формой и содержанием ставили под сомнение традиционные представления об искусстве и его функции в обществе.

Живопись стала не просто отражением визуальной реальности, но и активным участником в формировании общественного сознания. Она отразила и осмыслила перемены, происходящие в мире, подчеркивая связь между искусством и социумом. Искусство стало не только зеркалом времени, но и катализатором изменений, активно реагируя на вызовы и преобразования, которые происходили вокруг.

Искусство и социум

Датой возникновения термина и метода социальной истории искусства считается публикация в 1951 году двухтомного труда Арнольда Хаузера «Социальная история искусства и литературы». [18]

Социальный пейзаж — это художественное движение, которое характеризуется включением социальных и политических тем в ландшафтную живопись.

Художники используют свои работы для исследования взаимосвязи между людьми, природой и обществом. Пейзажная живопись может быть мощным инструментом для повышения осведомленности о важных проблемах и побуждения зрителей к размышлениям и действиям.

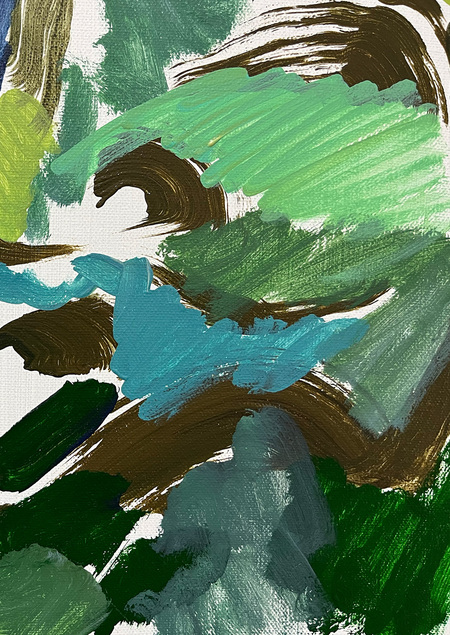

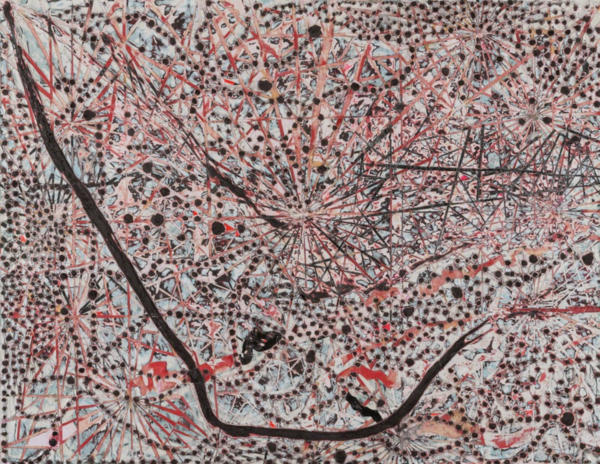

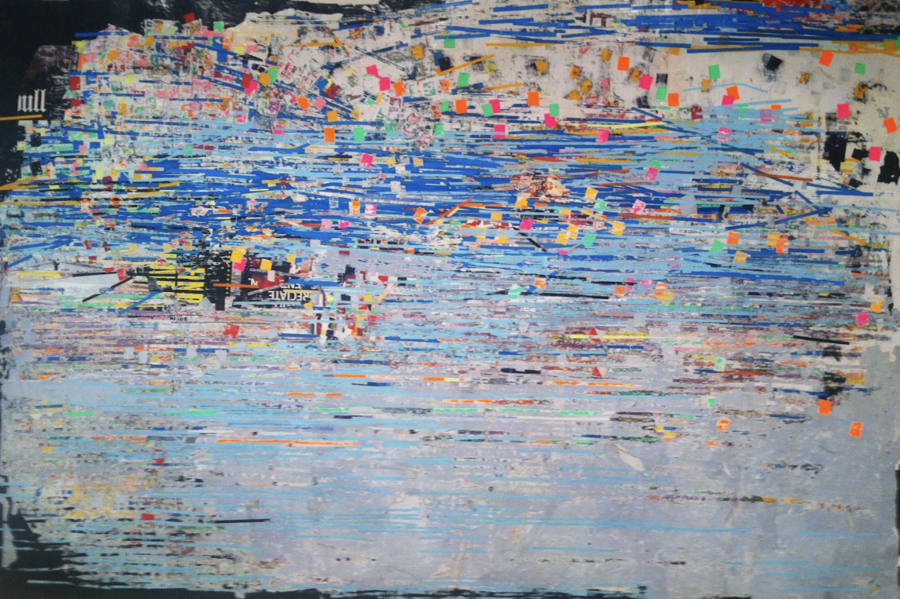

Американский художник Марк Брэдфорд известен своими широкомасштабными абстрактными картинами и уникальным художественным языком, который можно назвать «социальной абстракцией».

Работы Брэдфорда, отличающиеся слоистой формальной и концептуальной сложностью, исследуют социальные и политические структуры, объективирующие маргинализированные сообщества и уязвимые слои населения. Важной частью его практики является социальное взаимодействие, которое позволяет переосмысливатьобщественные структуры и вносить современное искусство в сообщества с ограниченным доступом к культурным учреждениям.

Марк Брэдфорд, «Огни и туннели», 2015 // «Питьевая вода», 2005

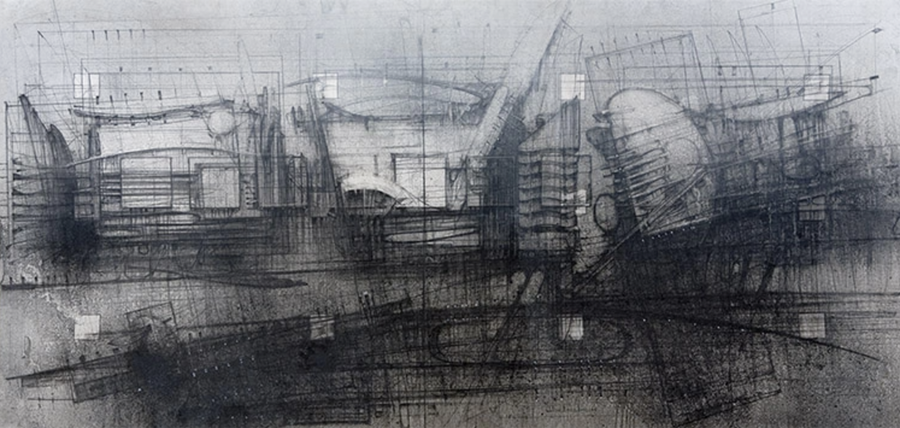

Ансельм Кифер, «Морось с неба сверху», 2016

Ансельм Кифер — художник послевоенного поколения, создающий работы в смешанных техниках. Материалы в его работах придают произведениям дополнительное измерение. Например, женские волосы в картине «Маргарет» превращаются в соломенные стебли, солома и пепел символизирует и выжженную землю, оставшуюся после войны.

Ансельм Кифер, «Маргарет», 1981

Серия работ художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова «Зона пчёл» исследует жизнь пчёл как отражение современного общества, как культурные и социальные модели, которые находят аналогии в пчелином мире. В мире насчитывается около двадцати тысяч видов пчёл, однако многие из них исчезли, что может привести к серьёзным последствиям, включая утрату трети продуктов питания и лекарств, а также обеднению флоры. Проект акцентирует внимание на дистопических сценариях, связанных с экологическими изменениями.

Антон Кузнецов, «Айсберги 5», 2022 // Мария Сафронова, «Заселение ульев», 2021

Российский художник Павел Отдельнов известен своими индустриальными пейзажами и концептуальными проектами, посвященными экологическим проблемам как в определенных локациях, так и в пределах всей страны. Некоторые выставки художника возымели практическое действие. Например, после реализации проекта «Промзона», в рамках которого он несколько лет исследовал заброшенные химические предприятия в Дзержинске, местные власти предприняли меры по очистке территории от токсических отходов.

Павел Отдельнов, «Рельсы», 2018 // «Карьер», 2018 // «Шлагбаум», 2018

Отдельнов в своих актуальных полотнах исследует историю Дзержинска — города, основанного в 1930-х и ставшего центром советской химии, пережившего упадок в 1990-е и возродившегося в качестве производителя боеприпасов. Проект «Hometown» посвящен как ушедшим, так и работающим жителям города.

Павел Отдельнов, «Вперед к победе коммунизма», 2024 // «Синий пейзаж», 2023

Художник Ильгиз Гимранов в 2017 году представил серию работ «Хрущёвочки», ставшую важным явлением в современном искусстве. Пятиэтажные дома, построенные в СССР, воспринимаются как социальный анахронизм, но на самом деле они отражают исторический период и надежды поколения 1960-х. Эти работы часто вызывают светлую ностальгию, объединяют многих людей.

Ильгиз Гимранов, «Весна в декорациях вечного пейзажа», 2017 // «Весеннее утро», 2018

Ильгиз Гимранов, «Выходной день», 2017 // «Прятки», 2021

Ильгиз Гимранов, «Книга Бытия», 2024

Пейзаж в XXI веке — это не просто представление природы, а полотно для исследования человеческих отношений с окружающим миром. Современные художники используют пейзаж для того, чтобы комментировать и критиковать социальные и экологические реалии, открывая новую главу в истории искусства, где природа и общество находятся в постоянной взаимосвязи. Эта трансформация пейзажа как жанра является призывом к осознанному взаимодействию с миром и создает платформу для обсуждения актуальных проблем нашего времени.

Зрители пейзажа

В книге «То, что мы видим, то, что смотрит на нас» Жорж Диди-Юберман подчеркивает, что изображения — это не пассивные объекты, а активные субъекты, влияющие на наше восприятие и вызывающие чувства и ассоциации. Они служат хранилищем памяти, фиксируя моменты времени и создавая диалог между прошлым и настоящим, что формирует нашу идентичность. [1]

Диди-Юберман также обсуждает, как зрители иногда игнорируют или отвергают определенные изображения, что связано с личным опытом и эмоциональным состоянием, отражая более глубокие культурные контексты. Важно критически подходить к визуальной информации, чтобы понять её влияние на восприятие мира.

В научной литературе концепция визуальной насмотренности часто соотносится с понятием визуальной грамотности, которое описывает способность интерпретировать и конструировать смысл из изображений.

Кирилл Чёлушкин, «Кокон. Человек интересной профессии», 2009 // «Город», 2003

«Всё имеет право на существование, если такова воля страждущего и требовательного зрителя.»

Кирилл Чёлушкин, из личного интервью для визуального исследования

В своем философском исследовании «Перекрестья видимого» Жан-Люк Марьон подчеркивает важность различия между видимым и невидимым. [19]

Он исследует, как-то, что мы видим, формируется не только физическими объектами, но и нашими внутренними переживаниями, культурными контекстами и личными ассоциациями. Восприятие не является простым процессом, оно включает в себя множество факторов, которые влияют на то, как мы интерпретируем визуальные образы.

Марьон утверждает, что искусство играет ключевую роль в формировании нашего восприятия. Оно не только отражает реальность, но и создает новые способы понимания и интерпретации мира. Автор рассматривает изображение как событие, которое происходит в момент восприятия. Это событие включает в себя взаимодействие между зрителем и произведением искусства, что делает восприятие активным процессом.

Владимир Абих, «Живопись закрашивает, искусство открывает», 2020

Восприятие субъективно и зависит от личного опыта, что требует индивидуального подхода к визуальным образам.

Марьон использует феноменологический подход для анализа того, как мы воспринимаем видимое. Он исследует, как наше восприятие формируется через опыт, и как это влияет на наше понимание искусства и реальности.

Современная живопись предлагает важный диалог между культурами, обогащающий наше понимание искусства. Зритель несет ответственность за интерпретацию визуальных образов, включая осознание влияния культурных и социальных факторов. Ассоциативные реакции на пейзажи основаны на личном опыте, символике и эстетике, создавая многослойное взаимодействие, которое позволяет каждому индивидуально интерпретировать и чувствовать произведение искусства.

«Для человеческой психики пейзаж — один из максимально комфортных жанров (что доказывает проект „Выбор народа“ Комара и Меламида). Поэтому даже в совриске он не исчезает. И в абстракции — глаз находит пейзажные формы. Современные художники также умеют наполнять пейзажи глубокими смыслами.»

Софья Багдасорова, из личного интервью для визуального исследования

Виталий Комар и Александр Меламид, «Выбор народа», 1994 — 1997

Виталий Комар и Александр Меламид провели социологический опрос, в котором респонденты могли выбрать жанр, колорит и размер произведения, которое им нравится и не нравится. В результате исследования художники выяснили, что с точки зрения разных народов и культурных контекстов — предпочтения у зрителей одинаковые: фавориты — пейзажи с детьми и животными, а абстрактное искусство вызывает у многих неприятие.

Практики зрительства: от «взгляда эпохи» к медитативному созерцанию

Различные исторические эпохи и культурные традиции формировали представления о пейзаже. Джон Бёрджер в книге «Пейзажи» рассматривает, как изменения в обществе и технологии влияли на изображение природы. Берджер исследует связь между пейзажем и идентичностью, как индивидуальной, так и коллективной. Он подчеркивает, что пейзаж может отражать культурные и национальные идентичности. [3]

Практики зрительных навыков — это подходы к восприятию и пониманию искусства, которые эволюционируют в зависимости от исторических и технологических условий времени. Они охватывают множество аспектов, от коллективного сознания и эстетических предпочтения определенного времени, и заканчивая медитативным созерцанием, которое подчеркивает индивидуальный и глубокий опыт взаимодействия с произведением искусства.

Владислав Кульков, «Стереадота кастанея», 2023 // «Альседо в этой пене», 2023

В книге Майкла Баксандалла «Живопись и опыт в Италии XV века» вторая глава «Взгляд эпохи» посвящена рассмотрению социокультурных практик.

«Социальные факты „…“ обуславливают развитие зрительных навыков и привычек», которые «становятся узнаваемыми элементами стиля художника».

Майкл Баксандалл [15 c. 5]

«Взгляд эпохи» отражает доминирующие взгляды, ценности и эстетические нормы, формирующие восприятие искусства в определенный период. Эти взгляды часто определяются социальными, политическими и культурными изменениями. Например, эпоха Возрождения акцентировала внимание на индивидуальности и реализме, вовлекая зрителей в мир, стремящийся к воспроизведению реальности.

В XX веке «взгляд эпохи» охватывал движения, отвергающие традиционные стандарты, что делало зрителей более восприимчивыми к абстракции и экспериментам с формой и цветом. Интерпретации произведений искусства менялись в зависимости от культурного контекста, что подчеркивает изменчивость восприятия.

Медитативное созерцание предполагает более глубокое восприятие искусства, позволяя зрителю взаимодействовать с произведением на эмоциональном и интеллектуальном уровнях. Это особенно актуально для современного искусства, где визуальные стимулы могут перегружаться.

Герхард Рихтер, «Без названия», 1989 // «Абстрактное изображение», 1988

Ключевые параметры медитативного созерцания:

Замедление процесса восприятия, когда зрители могут долго изучать детали и текстуры;

Внимание к своим эмоциям и мыслям, возникающим в ответ на произведение;

Работа с намерением, включающая размышления о смысле произведения и собственных ассоциациях.

Переход от «взгляда эпохи» к медитативному созерцанию демонстрирует эволюцию восприятия искусства, смещая фокус с социальных контекстов на индивидуальный опыт. Больше внимания уделяется внутреннему состоянию зрителей, что открывает новые горизонты в понимании пейзажа и восприятии реальности. Этот переход подчеркивает многослойность взаимодействия с произведением искусства, позволяя каждому находить свой уникальный смысл в образах природы.

«Мне кажется, что пейзаж актуален. С развитием технологий — взгляд и восприятие пейзажа современным человеком изменилось!»

Георгий Тотибадзе, из личного интервью для визуального исследования

Георгий Тотибадзе, «Ландшафт», 2019