Алтарная живопись готики: германский путь к станковой картине

Аннотация

Статья посвящена анализу изобразительных принципов в живописных комплексах алтарей Германии в период поздней готики. Переход от надалтарных статуй к заалтарным сооружениям, которые будут включать кроме статуй изобразительные повествовательные серии картин, произошел в XIV веке. Автор раздвигает хронологические рамки анализа, так как связывает расцвет алтарной живописи с изменением характера религиозности, начиная с XII века, и обоснование этого тезиса проводится в теоретическом экскурсе. Поступательное продвижение позднесредневековой живописи к светской станковой картине неявно, но тесно связано с расцветом алтарной живописи и близкого ей типа отдельного моленного образа, Andachtsbild, который получил широкое распространение с начала XV века. Образцы, выбранные из большого свода памятников, занимают место в ряду ключевых в развитии немецкой живописи XV века, но в статье сделан акцент на прорастании нового в традиционном при сближении сакрального и мирского. В статье не затрагиваются алтари XVI века, большинство из которых было коллективными произведениями. Более важным фактором для будущего, связанного с утверждением светской станковой картины, автору представляется отделение, отпочкование от общего потока алтарной живописи индивидуального образа для личного пользования, что происходит в последней четверти XV века. В контакте с гравюрой творческое видение художников наращивало багаж для перехода к многомерному, индивидуальному восприятию мира и человека, что определяло направление развития позднесредневековой алтарной живописи к послесредневековой станковой картине.

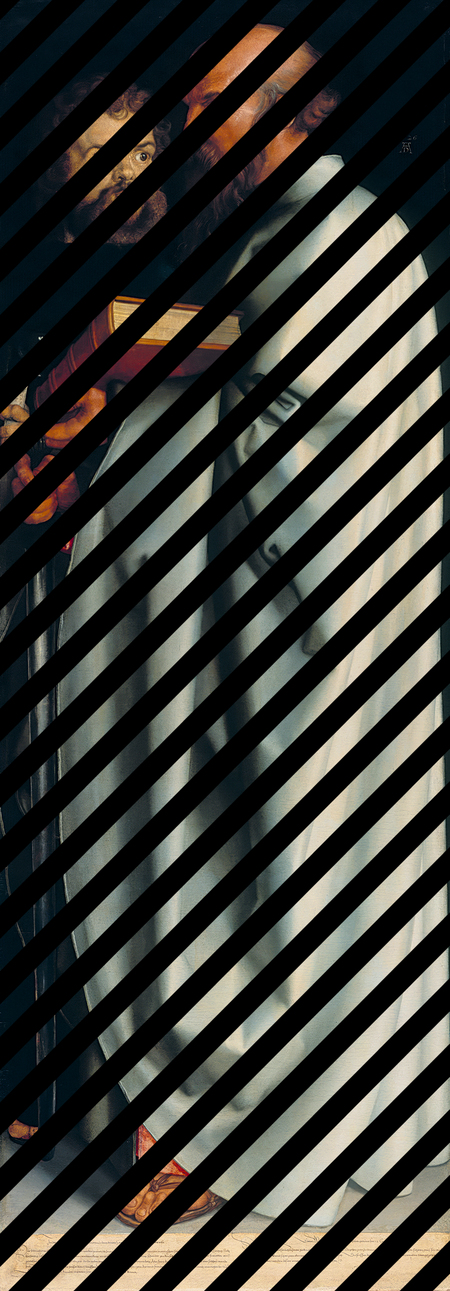

В 1526 году прославленный нюрнбергский мастер Альбрехт Дюрер, известный по обе стороны Альп своими работами и более всего широко расходившимися гравюрными оттисками, напишет большую и необычную картину — парную, состоящую из двух отдельных, но композиционно крепко спаянных частей. За ней закрепилось название «Четыре апостола», хотя одна из фигур справа, со свернутым свитком, представляет евангелиста Марка, не входившего в число апостолов. В профиль перед ним возвышается, держа тяжелый фолиант и меч, фигура Павла, величественная и строгая. Апостольская пара слева погружена в текст бережно раскрытого кодекса: на Петра и Иоанна Евангелиста указывают их атрибуты — ключ и книга. Сильно вытянутый формат с отношением высоты к ширине почти 3:1, традиционное дерево в качестве материала основы и особенно фланкирующая постановка передних, обозреваемых полностью фигур (в повороте не столько друг к другу, сколько к некоему подразумеваемому центру) — все это делает картину похожей на закрытые створки высокого алтаря (фигуры немного превышают человеческий рост). К таким монументальным заалтарным комплексам с середины XIV века шло развитие изобразительных программ интерьерных культовых сооружений в исполнении скульпторов или живописцев.

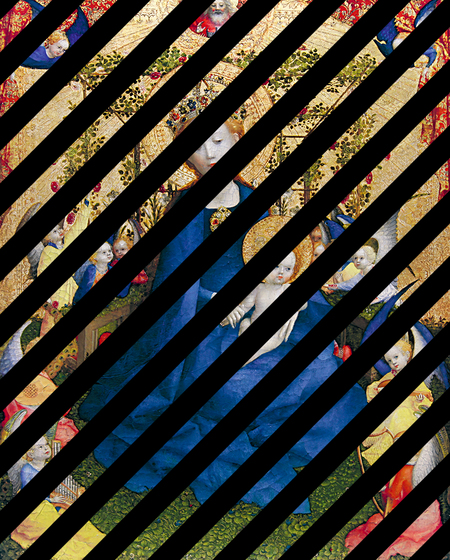

Мастер Святого Семейства Старший. Дева Мария с Младенцем. Триптих Девы Марии (фрагмент). Ок. 1420. Дерево, масло. Картинная галерея, Берлин

Альбрехт Дюрер. Четыре апостола. 1526. Дерево, масло. Старая Пинакотека, Мюнхен

В христианском искусстве, обращенном к высшему духовному миру, сразу была установлена непреодолимая дистанция между зрителем и сакральным изображением. Сперва оно было почти только знаковым, позднее — в период романского искусства — получило объемность, а зачастую и экспрессивность лаконичной пластической идеи, но по-прежнему оставалось имперсональным, далеким от земного конечного существа, что не предполагало сопереживания верующего, его эмоциональной сопричастности Священной истории и святым деяниям.

Штефан Лохнер. Трое святых. Ок. 1450. Дерево, масло. Национальная галерея, Лондон

Значимость индивидуального, заложенная в рационалистической программе готического собора, пройдет путь и к эмансипации реального человеческого чувства, и к сближению религиозного канона с конкретным многообразием реального мира, и к автономному развитию отдельных элементов готического синтеза искусств.

Мария с Младенцем в ограде хора. 1200-е. Полихромный рельеф, стукко. Либфрауэнкирхе, Хальберштадт

Штефан Лохнер. Мария с Младенцем Христом перед скамейкой из дерна. Ок. 1440. Дерево, масло. Старая Пинакотека, Мюнхен

Для алтарной живописи Среднего Рейна географически близким источником воздействия «мягкого стиля» была франко-бургундская книжная миниатюра. Иллюстрации не только роскошных заказных, но и малоформатных книг личного пользования, например, часословов, погружали в мир особой реальности, исполненной гармонии и возвышенной красоты.

Мастер Шоттенского алтаря. Жизнь Марии. Шоттенский алтарь (фрагмент). Ок. 1370–1380. Дерево, темпера, смешанная техника. Либфрауэнкирхе, Шоттен

Штефан Лохнер. Рождение Христа. 1445. Фрагмент. Дерево, масло. Старая Пинакотека, Мюнхен

Конрад фон Зёст. Вильдунгенский алтарь, или Алтарь Страстей Христовых. 1403. Дерево, темпера. Церковь Святого Николая, Бад-Вильдунген

Изменившийся характер религиозности вызвал рост потребности в моленных образах частного характера, образах для семейных алтарей в домах или на отведенных местах в храмах. Он же способствовал стремительному усилению культа Богоматери, с которым множились и широко распространялись легенды мистического толка — визионерские описания явления Девы тем, кто славит и обращается к ней в молитвах, и ее помощи в опасностях, делах и спасении души.

Мастер алтаря Тухеров. Святые Катарина, Урсула и Доротея. Алтарный образ из церкви Святого Вита монастыря августинцев в Нюрнберге. 1440–1450. Дерево, масло. Германский национальный музей, Нюрнберг

Верхнерейнский мастер обыгрывает стилистику интернациональной готики в отдельных формах, мотивах и образных интонациях, но упрощает структуру, отказываясь от рафинированной стилизации, которая чем дальше, тем больше становилась стереотипной в «мягком стиле». В этом подходе отразились бюргерско-трезвый дух швабско-верхнерейнского культурного ареала, ясный взгляд на окружающую действительность.

Алтарь Святого Креста из Поллинга. Слева: Легенда о герцоге Тассило: Тассило ведет епископа к месту, где найден крест. Ок. 1450. Справа: Легенда о герцоге Тассило: установка креста. Ок. 1450

Верхнерейнский мастер. Райский сад. 1410‑е. Дерево, темпера, смешанная техника. Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне

Штефан Лохнер. Страшный суд. Алтарь церкви Святого Лаврентия в Кёльне (фрагмент). 1435. Дерево, масло, золочение. Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн

Слева: Конрад фон Зёст. Смерть Марии. До 1420. Дерево, темпера. Мариенкирхе, Дортмунд. Справа: Штефан Лохнер. Мария в беседке из роз. Ок. 1448. Дерево, смешанная техника. Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн

Штефан Лохнер. Святые Катарина, Губерт и Квирин Нойский с фигурой заказчика. Алтарь Страшного суда (фрагмент). После 1435. Дерево, масло. Старая Пинакотека, Мюнхен

Штефан Лохнер. Слева: Страсти апостольские (фрагмент). Матфей. После 1435. Дерево, смешанная техника. Справа: Страсти апостольские (фрагмент). Иаков Старший. После 1435. Дерево, смешанная техника

Лукас Мозер. Тифенброннский алтарь Магдалины. 1432. Дерево, пергамент, смешанная техника. Церковь Святой Марии Магдалины, Тифенбронн

Изображение моря в левой части алтаря — с солнечными бликами (пластинки серебра), гористым побережьем, с кораблями под парусом вдали и утлым суденышком на переднем плане — являет собой первый германский крупноформатный пейзаж с глубинным пространством, хронологически одновременный или даже чуть более ранний, чем Гентский алтарь братьев ван Эйк.

Конрад Виц. Иоаким и Анна у Золотых ворот. 1437–1440. Дерево, смешанная техника. Художественный музей, Базель

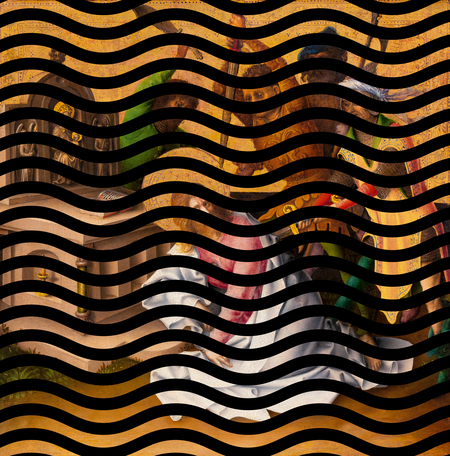

Конрад Виц. Чудесный улов. Алтарь собора Святого Петра в Женеве (фрагмент). 1444. Дерево, смешанная техника. Музей искусства и истории, Женева

Но Конрад Виц решал в этой картине собственные, живописные задачи. В «Чудесном улове» его волнует, скорее, задача передать саму материальность объекта посредством распределения и сопоставления светлых и темных участков изобразительной поверхности, и в этом он двигался параллельно Лохнеру. В соотношении с затемненным передним планом, с тускло поблескивающей водой, благородно ниспадающий красный плащ Христа, кажется, сам по себе тоже движется навстречу Петру.

Конрад Виц. Авраам и Мельхиседек. Алтарь «Зерцало спасения человеческого» (фрагмент). Ок. 1435. Дерево, смешанная техника. Художественный музей, Базель

Конрад Виц. Слева: Соломон и царица Савская. Алтарь «Зерцало спасения человеческого» (фрагмент). Ок. 1435. Справа: Эсфирь и Агасфер. Алтарь «Зерцало спасения человеческого» (фрагмент). Ок. 1435

Разнообразие мимики и жестов человеческого существа, характеризующих его эмоции и действия, Мульчер свободно соединяет с социальной типизацией, отражающей дух бюргерской культуры. Подобно ученому он пристально наблюдает и достойно — в картинах большого формата — отчитывается перед Богом о своем изучении того, как человек раскрывается в вере.

Конрад Виц. Освобождение Петра из темницы. Алтарь из собора Святого Петра в Женеве (фрагмент). 1444. Дерево, смешанная техника. Музей искусства и истории, Женева

Ханс Мульчер. Поклонение волхвов. Вурцахский алтарь (фрагмент). 1437. Дерево, масло. Картинная галерея, Берлин

Ханс Мульчер. Слева: Христос перед Пилатом. Вурцахский алтарь (фрагмент). 1437. Дерево, масло. Справа: Моление о чаше. Вурцахский алтарь (фрагмент). 1437. Дерево, масло

Написать в двадцатилетнем возрасте монументальный образ-шедевр, каким является кольмарская «Мадонна в беседке из роз», мог только гениальный художник. Для германского искусства того периода это работа совершенно нового качества образности: при остроте и силе воздействия в ней нет экзальтации, архаичного или искусственного внешнего пафоса.

Мартин Шонгауэр. Явление воскресшего Христа Марии Магдалине. Алтарь «Детство и Страсти Христовы» (фрагмент). Ок. 1480. Дерево, масло. Музей Унтерлинден, Кольмар

Слева: Мартин Шонгауэр. Крестьянское семейство по дороге на рынок. 1470–1475. Гравюра на меди. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Справа: Мартин Шонгауэр. Бегство в Египет. Ок. 1470–1475. Гравюра на меди

Альбрехт Дюрер. Мадонна со многими животными. 1503. Бумага, перо, чернила, акварель. Галерея Альбертина, Вена

Гравюра — особенно когда ее рисовальщик был одновременно и живописцем, как утонченный Мастер домашней книги, а затем и Шонгауэр, и Дюрер, — во многом прокладывала путь станковой картине. Для германской живописи это существенная национальная особенность в том общеевропейском явлении, которое затрагивает вычленение отдельного сюжета из алтарного — исходно готического — целого, но, и это важно, с сохранением привычки к множественным смыслам.