Еврейский музей и центр толерантности

Еврейский музей — один из первых в стране стал работать с ментальным здоровьем, социальной тревожностью и другими невидимыми барьерами. Мы хотели понять, как в музее формируется атмосфера принятия, почему именно культура способна стать пространством поддержки — и где проходит граница между художественным и социальным. Об этом мы поговорили с исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности Кристиной Краснянской.

Кристина Краснянская — российский искусствовед, куратор, исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности.

В последнем определении ИКОМ музей впервые назвали «инклюзивным» и «этичным». Что это означает на практике в вашем музее?

«Инклюзивный» означает, что мы в наших пространствах, программах и проектах учитываем особенности и потребности самых разных людей в том числе с аутизмом, сенсорными особенностями, социальной тревожностью — для тех, чья уникальность создает социальные барьеры между ними и социумом. «Этичный» — что мы берем на себя ответственность не только за сохранение культурного наследия, но и за то, как люди себя чувствуют в наших стенах.

На практике это выглядит так: рядом с выставкой о еврейской истории мы проводим форум-спектакль о травле на работе, а в том же пространстве, где хранятся древние артефакты, люди учатся справляться со стрессом и выгоранием. Мы поняли: музей — это не просто место, где показывают прошлое, а пространство, где помогают жить в настоящем. Этика для нас означает признание того, что каждый человек, переступивший наш порог, имеет право не только на культурное обогащение, но и на человеческое понимание.

Программы для людей с депрессией, форум-спектакли о выгорании — как вы объясняете попечителям, что это музейная деятельность?

Я показываю им статистику: каждый восьмой человек в мире живет с ментальными расстройствами, в России 13 миллионов людей находятся в состоянии выгорания. Это не какая-то маргинальная проблема, это наша аудитория. Человек может любить Бродского и быть в депрессии, человек может интересоваться женщинами-режиссерами и при этом иметь тревожное расстройство. Человеку может быть интересен Шагал и вместе с тем он может чувствовать, что в нём поселилась ксенофобия и когнитивные искажения, от которых хочется избавиться. Всё время «и», никогда «или».

Когда мы запустили «Управляя турбулентностью» в 2022 году, желающих зарегистрироваться было больше, чем стульев в зале. Тысячи москвичей получили поддержку, и многие из них до сих пор наши постоянные посетители.

Попечители — люди практичные, они понимают, что музей, который решает актуальные проблемы общества, становится незаменимым. Приходят люди за чем-то одним, но всегда остаются ради чего-то другого, и возвращаются — ради атмосферы принятия. Мы не отказываемся от искусства, новые временные выставки у нас появляются 4-5 раз в год, мы расширяем его возможности. Тот же форум-спектакль — это по-прежнему культура, но культура, которая помогает в себе разобраться здесь и сейчас. В мире, где ментальное здоровье стало глобальным вызовом, такой музей получает особую социальную значимость и, как следствие, поддержку.

Проект «Управляя турбулентностью» собрал тысячи людей в кризисный момент. Должен ли музей брать на себя роль психологической поддержки общества?

Музей не должен заменять психологов и психиатров, у нас разные задачи и компетенции. Но мы можем быть первой линией поддержки, особенно для тех, кто стесняется обратиться к специалистам или просто не понимает, что именно не так. Мы увидели, что людям нужна не только профессиональная терапия, но и просто место, где можно почувствовать себя «в порядке». Музей стал таким местом — безопасным, лишенным стигмы, давления, «моральной обязаловки», необходимости молчать или, наоборот, высказываться.

Наша новая роль и проще, и сложнее: быть мостом между разными людьми, и между человеком и профессиональной помощью. После теракта в «Крокусе» мы снова запустили проект, потому что стало ясно — в критические моменты общество нуждается в пространствах коллективного разговора без повышенных тонов. Музей остается одним из немногих мест, где можно собрать людей не вокруг политики или религии, а вокруг общечеловеческих ценностей и потребности в поддержке.

Ваши посетители приходят не только за искусством, но и за человеческим отношением. Как это меняет работу музейных сотрудников?

Разграничим зоны ответственности: психологическим измерением занимаются специалисты Центра толерантности. Там работает команда профессионалов: методологов, педагогов и игропрактиков во главе с Анной Макарчук, даже PR-специалист имеет психологическое образование. Они и разрабатывают программы, и проводят публичные мероприятия, и обучают волонтеров. У нас даже есть «Котоприемная» — ящик, куда можно анонимно положить свою беду-жалобу-вопрос, и психологи ЦТ обязательно ответят публично или приватно, как попросит автор.

Классические музейные сотрудники — смотрители, экскурсоводы — остаются в своих профессиональных рамках, но и умеют помочь, если это потребуется. И, конечно, они знают, как работать с посетителями с инвалидностью и особыми потребностями.

Дело в общей атмосфере. Когда в соседнем зале проходит арт-терапия для онкопациентов, в аудиториях-трансформерах мастер-класс по рисованию для детей с РАС, а в фойе — тренинг по преодолению выгорания, весь коллектив понимает: мы работаем не просто с посетителями, а с людьми, которые пришли сюда за помощью. Это создает особую культуру внимания и деликатности.

В чем преимущество «музейной терапии» перед традиционной психологической помощью? Почему люди выбирают галерею вместо кабинета психолога?

Мне не хотелось бы говорить о «преимуществах» языком инфобизнеса и лозунгов. Мы не ставим себя выше медицинской помощи — это разные инструменты для разных ситуаций. Кому-то нужен врач-психиатр и медикаменты, кому-то — КПТ, а кому-то подходят музейные форматы. Мы работаем с людьми, которые либо просто не нуждаются в традиционной терапии, либо не готовы к ней, не осознают своей потребности.

Наша сила — в научно доказанной терапевтичности самого искусства. Само созерцание произведений искусства активирует те же зоны мозга, что и медитация, снижает уровень кортизола и стимулирует выработку дофамина. А когда человек создает что-то своими руками в среде, насыщенной искусством, эффект многократно усиливается. Мы не изобретаем велосипед, мы используем то, что работало веками, но теперь делаем это осознанно и системно, изучая форматы и проводя собственные исследования.

Плюс, у нас есть возможность создавать безопасную среду для тех, кто боится стигмы традиционной терапии.

Где граница: когда музей перестает быть музеем и становится социальным центром?

Музей остается музеем, пока в центре его деятельности — искусство и коллекции. Но если раньше человек был объектом воздействия («мы показываем, вы смотрите»), то теперь он стал равноправным собеседником.

Граница проходит там, где заканчивается связь с культурным наследием и художественным опытом. Если мы начнем просто проводить тренинги или заниматься психотерапией — это уже не музей. Но пока мы используем силу искусства для работы с собой, пока помогаем людям через эстетический опыт и творчество, мы остаемся культурной институцией, которая расширила свою социальную ответственность до пределов, которые требует от нее 2025 год и XXI век. Наша задача — не заменить врачей, а показать, что культура тоже может быть помощью. И пока это работает через музейные средства — коллекции, выставки, образовательные программы — мы музей, а не поликлиника или социальная служба.

Как изменилась концепция музейной аудитории? Если раньше это были «посетители», то кем они становятся сейчас — пациентами, участниками, соавторами? И как это влияет на стратегию работы музея?

Если раньше посетитель был «сосудом для отгрузки музейных истин», то теперь он стал соавтором собственного музейного опыта. Еврейский музей и центр толерантности с самого начала был интерактивным и открытым, но теперь мы окончательно перешли от монолога к диалогу: не «мы знаем, вы слушайте», а «давайте вместе разберемся».

Практически это означает, что человек приходит не за готовыми ответами, а за возможностью задать свои вопросы — произведениям искусства, истории, самому себе. В арт-терапии участник не пассивно получает лечение, а активно создает что-то своими руками. В форум-спектаклях зритель буквально переписывает сюжет. В лабиринтах дилемм или на табу-токах спорит и не боится поменять мнение в процессе.

Это кардинально меняет нашу работу: вместо того чтобы транслировать экспертные знания, мы создаем условия для личного открытия. Получается, что у каждого свой музей. В этом смысле наша коллекция бесконечно растет — она множится в людях, живет их жизнями, отвечает на их вопросы, дает им силы. Только так, мне кажется, можно сохранить человечность в XXI веке.

Исследование концепции «Доля зрителя». Как зритель придает смысл абстрактному искусству

Команда Музейной лаборатории в сотрудничестве с экспертами Центра толерантности Еврейского музея обратилась к одному из ключевых вопросов современного музейного пространства: как особенности восприятия влияют на интерпретацию произведений искусства — особенно абстрактных. Команда Центра ведет просветительский телеграм-канал «Давай по-человечески», где научные исследования из области психологии, инклюзии и музейной педагогики переводятся и адаптируются по-человечески. В основе нашего общего обзора — исследование «The Beholder’s Share: Bridging art and neuroscience to study individual differences in subjective experience», опубликованное нейробиологами из Колумбийского университета в 2025 году. Именно такие исследования позволяют взглянуть на нейроразнообразие не как на препятствие, а как на важнейший ресурс. Это подводит нас к одной из ключевых идей дайджеста: потенциал науки как опоры для инклюзивного будущего музеев.

Теория, которой сто лет

Концепция «доли зрителя» (Beholder’s Share) была сформулирована искусствоведом Эрнстом Гомбрихом в книге «Искусство и иллюзия» в 1960 году. Согласно этой теории, художественное произведение обретает завершённость только в момент встречи со зрителем, который привносит в него собственный опыт, ассоциации и эмоции. Особенно ярко это проявляется в абстрактном искусстве: лишённое узнаваемых форм, оно приглашает зрителя к более активному участию в создании смысла.

Идея кажется интуитивно убедительной, ведь мы нередко замечаем, как по-разному люди воспринимают одно и то же произведение. Однако эмпирических доказательств теории долгое время не хватало — проверить ее с помощью современных методов нейробиологии взялась команда исследователей из Колумбийского университета под руководством нобелевского лауреата Эрика Канделя.

Как измерить субъективность

Исследователи разработали эксперимент. Они отобрали 164 картины художников-абстракционистов, которые в начале карьеры писали фигуративные работы, а затем перешли к абстракции. Это позволило контролировать индивидуальные особенности стиля, сравнивая работы одних и тех же мастеров.

Первый этап: 30 участников онлайн-исследования описывали каждую картину в 280 символах, «как объяснили бы другу». Исследователи измерили семантическую схожесть описаний с помощью алгоритмов обработки языка и обнаружили: описания абстрактных работ значительно более разнообразны, чем фигуративных.

Второй этап оказался более впечатляющим. 29 участников рассматривали те же картины в МРТ-сканере, выполняя простую задачу: решить, подходит ли произведение для выставки «через несколько дней» или «через несколько лет». Это задание было основано на теории уровня конструирования: абстрактные объекты мы мысленно относим к более далёкому будущему.

Мозг как детектор индивидуальности

Главное открытие заключалось в том, что абстрактное искусство вызывает более различающиеся между людьми паттерны мозговой активности. Исследователи вычислили «индекс несходства» — насколько по-разному реагируют мозги разных людей на одну и ту же картину.

Для абстрактных работ этот индекс оказался значительно выше, чем для фигуративных. Более того, чем более абстрактной оценивалась картина независимыми экспертами, тем больше различались реакции участников. Но самое интересное — где именно в мозге проявлялись эти различия. Исследователи проанализировали активность в разных областях: от первичных зрительных зон до сложных когнитивных сетей. Оказалось, что в зрительной коре — областях, отвечающих за обработку цвета, формы и движения — различия между людьми были минимальными. Мы все примерно одинаково видим пятна, линии и цвета.

Различия проявились в сети пассивного режима работы мозга (default mode network, DMN) — областях, которые активны в состоянии покоя и связаны с внутренними процессами: воспоминаниями, мечтами, самоанализом. Эта сеть включает предклинье и медиальную префронтальную кору — зоны, где происходит интеграция личного опыта с поступающей информацией.

Практические выводы

Результаты исследования элегантно подтверждают теорию «доли зрителя» на нейробиологическом уровне. Когда мы смотрим на абстрактную картину, наш мозг не просто обрабатывает визуальную информацию — он активно ищет смысл, опираясь на уникальный личный опыт.

Фигуративное искусство предоставляет готовую «дорожную карту» для интерпретации: лицо — это лицо, дом — это дом. Абстрактное же искусство оставляет нас наедине с собственными ассоциациями, воспоминаниями и эмоциями. Именно поэтому пятна Роршаха работают как психологический тест, а «Чёрный квадрат» Малевича каждый видит по-своему.

Интересно, что исследователи также обнаружили связь между индивидуальными различиями в мозговой активности и тем, насколько участникам нравились картины. Это подтверждает, что субъективность восприятия искусства — не побочный эффект, а фундаментальная характеристика эстетического опыта.

Это исследование может быть полезно для:

Арт-терапии: понимание того, как абстрактное искусство активизирует внутренние процессы, может помочь в разработке более эффективных терапевтических подходов.

Образования: знание о том, что абстрактное искусство требует более активного участия зрителя, может изменить подходы к художественному образованию.

Маркетинга: различия в восприятии абстрактного искусства могут служить маркерами индивидуальных потребностей зрителя.

Инклюзивный отдел Еврейского музея и центра толерантности

Мы поговорили с куратором инклюзивных практик Еврейского музея и центра толерантности, о том, как музей создает доступную среду и почему инклюзия — это не спецпрограмма, а естественная часть музейной жизни.

Аюна Мархаева — куратор отдела инклюзивных практик Еврейского музея и центра толерантности.

Что для вас лично означает инклюзия в музейной среде?

Инклюзия для меня означает, что музей открыт для всех вне зависимости от возраста, национальности и опыта. Музей оказывается третьим местом для человека, куда он может прийти и получить информацию, посмотреть на искусство, послушать лекцию, обсудить фильм, принять участие в лабораториях, мастер-классах и спектаклях. При этом его участие не будет ограничено никакими барьерами и стереотипами. Здесь человек будет прежде всего посетителем музея, а не лицом с инвалидностью, которому постоянно напоминают об ограничениях, которые на самом-то деле в среде, а не в нём.

Поэтому, например, в инклюзивной работе мы используем принцип People-first language: личность человека важнее его диагноза или особенностей.

С чего началась работа над доступной средой в Еврейском музее? В чем заключается ваши цели и задачи в рамках данного направления?

Активная работа началась с 2021 года, когда официально сформировался отдел инклюзивных практик. Но до этого времени сотрудники музея воплощали программы, связанные с доступностью и инклюзией.

Главная цель — сделать музей открытым для всех, чтобы люди приходили к нам и чувствовали себя комфортно, находили интересные занятия и получали доступную информацию. Лично для меня одна из важнейших задач — это нормализация инклюзии, то есть превращение ее в неотъемлемую часть всех музейных процессов и стратегию развития, а не просто инициативу отдельных сотрудников.

Отдел решает множество задач. Например, мы обеспечиваем доступность как постоянных, так и временных экспозиций. Создаем тактильные модели, которыми пользуются не только незрячие посетители, но и все остальные. Организуем экскурсии для людей с различным опытом. Работаем над информационной доступностью: готовим тексты на ясном языке, видео с переводом на русский жестовый язык.

Также значительную часть нашей работы занимают программы, направленные на вовлечение людей в жизнь музея и сотрудничество с носителями опыта — людьми с инвалидностью. Например, мы проводим театральные и прикладные лаборатории для смешанной аудитории — людей с инвалидностью и без нее. Организуем киноклуб с тифлокомментарием, который посещают как незрячие, так и зрячие посетители.

Какие из реализованных инклюзивных проектов вы считаете наиболее успешными и почему?

Мне особенно полюбилась театральная лаборатория «Шагал», которая была посвящена выставке Марка Шагала. На этой лаборатории мы погрузились в творчество художника, изучали его биографию и говорили о годах его юности. Мы набирали участников до 30 лет, которые могли бы увидеть в Шагале себя или найти что-то созвучное в его опыте. В лаборатории приняли участие 11 человек с нейроотличиями и 10 человек без инвалидности, а трое участников специально приехали к нам из Петербурга.

В насыщенном графике на протяжении двух недель мы исследовали выставку, слушали лекции о Шагале, рисовали на огромном полотне-скатерти, осваивали линогравюру, участвовали в театральных практиках, создавали декорации и костюмы. В итоге получилось яркое ярмарочное представление в духе картин Марка Шагала.

У нас сложилась прекрасная команда из участников, педагогов и кураторов. Я работала вместе с Ланой Опаленик, режиссером, педагогом и куратором московской молодежной «Инклюзион.Школы». Мы все до сих пор общаемся и с теплотой вспоминаем процесс. Более того, мы продолжаем сотрудничать — вместе готовим статьи, делимся накопленным опытом с коллегами из других музеев и культурных учреждений.

Как вы понимаете, что программа действительно «работает»? Что становится главным маркером успешности?

Я понимаю, что программа работает, когда она находит отклик у целевой аудитории, когда становится по-настоящему важной для посетителей. Это происходит тогда, когда люди узнают что-то новое о мире и о себе, создают что-то в пространстве музея и становятся полноценными участниками процесса.

Инклюзию сложно измерить одним показателем и подвести черту. Например, мы не можем оценивать успех только по количеству участников, как это делается с посещаемостью выставок. Главными маркерами успеха я считаю возвращение посетителей в музей на другие программы и их обратную связь.

Бывали ли ситуации, когда обратная связь от участников меняла ваши представления о доступности?

Да! До сих пор помню отзыв посетителя, оставленный полтора года назад: он написал, что не смог помочь своей жене, которая передвигается на коляске, потому что туалеты в основном лобби у нас раздельные. Тогда я осознала, что такие моменты важны не только людям с инвалидностью, но и их близким, например, отцу, который пришел с маленькой дочкой в музей.

У нас есть общие уборные, но они находятся в новом лобби. После этого отзыва мы выделили на сайте информацию о том, где расположен общий туалет. Проблема кажется бытовой, но она не менее важна для комфорта посетителей.

Как раз в таких кейсах раскрывается главный принцип инклюзии — когда мы делаем среду удобной для людей с инвалидностью, она становится комфортнее абсолютно для всех.

Кто помогает вам создавать и развивать инклюзивные практики в музее?

Моя работа пересекается практически со всеми отделами. С коллегами из выставочного отдела и кураторами выставок мы обсуждаем создание тактильных моделей, с образовательным отделом договариваемся о переводе лекций на русский жестовый язык, с сотрудниками первой линии проводим тренинги по корректному взаимодействию с людьми с инвалидностью. Очень ценю, что коллеги всегда открыты к сотрудничеству и готовы поддержать инклюзивные инициативы.

Самое важное — нам помогают и создают сами люди с инвалидностью. Мы обращаемся к ним за советами и аудитом, они выступают как исполнители и организаторы программ. Например, глухие экскурсоводы из объединения «Жест в музее» ведут экскурсии на русском жестовом языке, незрячий диктор и владелец звукозаписывающей студии создает для нас тифлоаудиогиды к выставкам. Люди приходят как волонтеры, спикеры, организаторы, так что это настоящее партнерство.

Есть и коллеги-единомышленники из других музеев. Мы знаем друг друга, встречаемся на конференциях и событиях, поддерживаем друг друга, обмениваемся опытом. Инклюзия в российских музеях везде на разном уровне и развития, и поддержки, важно чувствовать, что ты не один.

Насколько важна роль партнерства — с НКО, фондами, экспертами с инвалидностью? Как вы их находите?

Я считаю, что сотрудничество с НКО, фондами и экспертами с инвалидностью необходимо для развития инклюзивных практик в музее. Партнерство помогает получить достоверную информацию и обратную связь, понять, что институция делает правильно, а где есть пробелы.

Через такое сотрудничество мы выходим на целевые аудитории наших программ, проводим совместные мероприятия и кампании, поддерживаем фонды и говорим о важных социальных проблемах на площадке музея, которая позволяет коснуться совершенно разных людей. Например, этой весной мы присоединились к кампании «Ночлежки» «Искусство без дома», посвященной Дню бездомного человека.

Нетворкинг — ценнейший инструмент, знакомьтесь, обращаетесь к профильным организациям, находите и поддерживайте с ними связь. Никогда не знаешь кто может вам помочь в проекте. Мне кажется, в сфере инклюзии люди особенно открыты к новым знакомствам и проектам, потому что люди в инклюзии не стремятся к конкуренции, а делают одно общее дело, поле которого еще во многом неизвестно и непротоптанно.

Что вы посоветуете музейным коллегам, которые только начинают выстраивать инклюзивные программы?

Скажу довольно банально, но главное — не бояться делать. Точнее, бояться совершенно нормально, но нужно идти навстречу этому страху и находить поддержку.

Начините с физической доступности, проведите аудит и поработайте с персоналом. Потому что неважно, насколько прекрасные программы вы создаете, если человек не сможет добраться до музея или столкнется с некорректным отношением на входе — вряд ли он захочет попасть к вам еще раз.

Обязательно привлекайте людей с опытом инвалидности, когда начинаете выстраивать первые программы — для аудита, советов, экспертного мнения и участия. Но помните: не каждый человек с инвалидностью автоматически становится экспертом по инклюзии и разнообразию, у этих людей множество мнений, как и у всех остальных.

Главное — действуйте. Пишите заявки на гранты, договаривайтесь с руководством, не стесняйтесь обращаться к фондам и НКО, к другим музеям, которые уже развивают инклюзивные практики, так вы еще и найдете своих единомышленников.

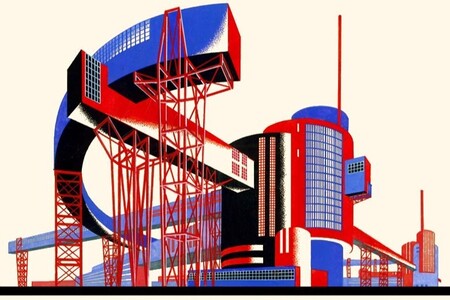

Анонс выставки «Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда»

Выставка «Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда». В экспозиции будут представлены более 500 экспонатов, раскрывающих уникальный дар Якова Чернихова, архитектора авангарда, чей визионерский взгляд, предвосхитил развитие урбанистики и архитектуры на столетие вперед. Партнерами проекта стали Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева и Российский государственный архив литературы и искусства.

Аюна Мархаева поделилась с нами форматами, которые планируются в рамках параллельной инклюзивной программы.

Тексты на ясном языке

Тексты на ясном языке — это адаптированные тексты, где информация подается просто и понятно. Это способ представления материалов, при котором сложные термины объясняются, а структура предложений и верстка упрощается. Такие тексты делают информацию доступной не только людям с ментальными особенностями, но и людям с особенностями восприятия, тем, для кого русский язык не является родным, людям старшего возраста, а также посетителям, которые не хотят тратить много времени на чтение сложных искусствоведческих текстов. Для выставки «Яков Чернихов» музей совместно с фондом «Лучшие друзья» подготовил тексты на ясном языке.

Лаборатория «Архитектура фантазии» совместно с художественно-ремесленными мастерскими «Окоём»

«Умение фантазировать есть первая основа новой архитектуры» — эта цитата из методического труда Якова Чернихова, архитектора и художника авангарда. В ноябре Еврейский музей запустит лабораторию, которая позволит погрузиться в творчество Чернихова, изучить его жизнь через представленные на выставке работы и артефакты, осмыслить их через собственный художественный опыт и создать небольшие индивидуальные объекты из различных материалов.

Инклюзивный отдел подготовит программу, в рамках которой каждую неделю участники будут изучать разные периоды работы Якова Чернихова и исследовать пространство выставки. В результате у каждого получится серия объектов, которые затем, как элементы мозаики или конструктора, соберутся в большую коллективную работу.

Участниками станут 6 художников из художественных мастерских «Окоём» и 6 художников, выбранных по результатам открытого конкурса на сайте Еврейского музея и центра толерантности.