Глава 4. Первая половина и середина XX века

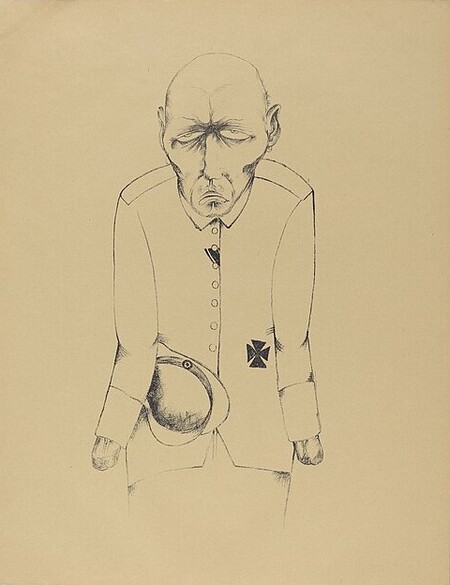

Отто Дикс, «Инвалиды войны»

Принято считать, что «короткий XX в.» начинается с Первой мировой войны, поэтому это событие — нижняя временная граница исследования.

Работы, вошедшие сюда, подбираются и рассматриваются в основном по двум противоположным направлениям. С одной стороны, это те произведения, которые осмысляют опыт войн и вообще насилия, которые становятся основной темой первой половины века, при этом условная верхняя граница обозначенного периода может варьироваться: в основном, это — окончание Второй мировой войны, но здесь будет представлено и то, что создавалось позже, если оно иллюстрирует переживание и этой травмы и вписывается в ряд творчества своего автора, созданного ранее. С другой стороны, в главу войдет тема официального искусства тоталитарных режимов (соцреализм СССР, национал-социалистическое искусство Германии, новеченто в Италии). В отношении второго направления анализа конец Второй мировой войны тоже нельзя назвать четкой границей, потому что Советский Союз с его строгой системой контроля искусства продолжил существовать и приобрел новые «иконографии».

Переживание катаклизмов первой половины века неофициальным искусством

Рассматривая реакции художников на Первую мировую войну, стоит вернуться к экспрессионистам, а конкретно — к немецкому экспрессионизму, который был затронут в прошлой главе очень мало (только в виде одной картины Эриха Хеккеля). Еще одно направление, осмысляющее последствия этой войны в пораженной Германии — новая вещественность — тоже будет представлена вместе с экспрессионизмом.

Наверное, наиболее близким к примерам экспрессионистов из предыдущей главы продолжением стиля после войны можно назвать графику Кете Кольвиц.

Темой нужды и смерти она занималась и раньше, на рубеже веков, проживая долгое время в рабочем районе Берлина и будучи серьезно погруженной в жизнь низших слоев. Также с ранних ее работ значительную роль начинает играть тема трагичного материнства в тяжелых социальных условиях.

Кете Кольвиц, «Безработица» 1909 и, «Мать с мертвым ребенком», 1903

Во время Первой мировой она помогала в столовых и занималась с чужими детьми. Социально активную позицию Кольвиц сохранила и после: создавала работы, освещающие проблемы голода и призывающие не допускать больше войн.

Судя по ее более ранним работам, большой страх, связанный с материнством и возможными несчастьями для детей или их утратой, существовал у художницы и раньше. Но в первый год войны собственный ее сын погиб, что окончательно повернуло ее работу в сторону смерти и боли материнства.

Ее графика лишается мелких деталей — теперь художница изнутри узнала эмоцию, которую передает, и ей стало не нужно как-то конструировать ее внешнее проявление.

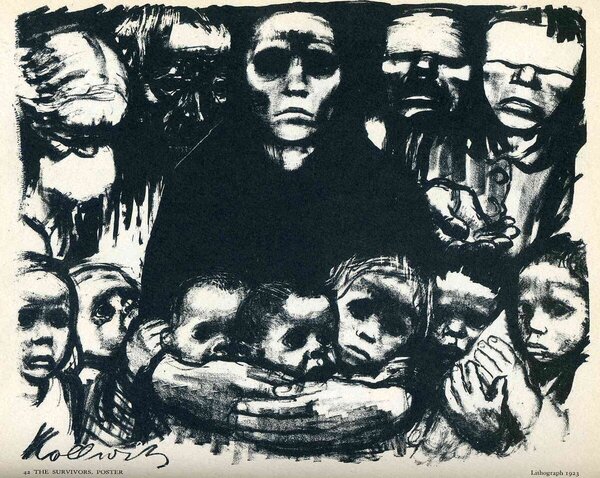

Кете Кольвиц, «Матери», 1922 и «Выжившие», 1923

Конечно, приход к власти нацистов оказался особенно травматичным для Кольвиц, и в 1930-е гг. она создает серию, посвященную исключительно смерти. Хотя, очевидно, что сама художница видит именно детей главными жертвами войны, основной «герой» ее работ — это страх за ребенка, который испытывает взрослая женщина — она сама. Главные характеристики, которые Кольвиц приписывает взрослому человеку в контексте войны и голода— это ужас и бессилие.

Кроме того, в отношении возрастов в целом, ее работы показывает тотальность и неотвратимость смерти, равенство перед ней всех возрастов.

Кете Кольвиц, «Женщина отдает себя смерти», 1934, «Молодая девушка на пороге смерти» и «Смерть хватает детей», 1934

Близкая идея ребенка-жертвы и скорбящего взрослого заметна и в работе Габриэле Мукки, «Бомбардировка Горлы», написанной уже после Второй мировой войны. Она обращается к конкретному историческому событию, свидетелем которого стал сам автор: в 1944 г. американские бомбардировщики по ошибке уничтожили жилой квартал в Милане. Здесь на картине тоже показаны боль и бессилие взрослых перед смертью детей, но эта картина, не только передает боль, но и обвиняет причастных, тогда как герои К. Кольвиц сталкиваются с совершенно обезличенной смертью.

Габриэле Мукки, Бомбардировка Горлы, 1951

Вообще, интересно заметить, что как правило «невидимая» категория взрослости становится заметна, начиная с рубежа веков и особенно с приходом мировых войн. Еще в прошлой главе было отмечено, что, когда этот период жизни начинает выглядеть «не так», он проявляется, а в результате войны это происходит наиболее ярко.

Первая мировая дала новую категорию взрослого — участника войны. Конечно, и в прошлые века создавались портреты военных, но образ, объединяющий солдата и жертву, отражающий травму пережитого появляется только сейчас. Произведения, демонстрирующие такой образ есть у экспрессионистов («Автопортрет в солдатской форме» Э. Л. Кирхнера), но, наверное, наиболее ярко этот посыл проявился в «новой вещественности».

Эрнст Людвиг Кирхнер, «Автопортрет в солдатской форме», 1915

Отто Дикс, Генрих Херле и Георг Гросс создают образы пугающего нового послевоенного мира, населенного сломанными существами, часто больше напоминающими механизмы, чем людей.

Георг Гросс, «Будний день», 1921 и Генрих Херле, «Памятник неизвестным протезам», 1930

Отто Дикс, «Инвалиды войны (на 45% годны к работе)», 1920

При этом какую-то отрицательную эмоцию в картинах «новой вещественности» заметить нельзя: художники как бы сатирически заявляют, что современная действительность, современная нормальность теперь выглядит так, и она определяется теми ролями, которые могут выполнять только взрослые. В «Прагерштрассе» О. Дикс добавляет представителей других возрастов (старика, девочку), но и ребенок тут выглядит жуткой заводной куклой, вписываясь в построенную взрослыми «роботами» вселенную.

Генрих Херле, «Безработный», 1920 и Отто Дикс, «Прагенштрассе», 1920

Если посмотреть на изображения влияния войны на тех, кто стал только ее жертвой, а не участником, то можно увидеть и довольно традиционную картину. Например, если взглянуть на работы Марка Шагала, связанные с войной (приведены работы, относящиеся и к Первой, и ко Второй мировым войнам, потому что, будучи написанными одним автором они достаточно близки с точки зрения рассматриваемых аспектов).

Марк Шагал, «Война», 1966 и «Белое распятие», 1937

Шагал изображает влияние войны на людей, живущих в местечках, придерживающихся традиционного уклада. Поэтому в плане соотношения возрастов мы видим у него примерно ту же картину, что и у реалистов, рассмотренных во второй главе. В «Войне» и «Белом распятии» показаны люди всех возрастов, много пожилых и детей (раньше уже говорилось о том, что дети усиливают тяжелое настроение произведения, здесь же на это накладывается трагизм войны).

Пожилые же люди снова связываются с традицией. Возможно, поэтому на картине «Продавец газет», написанной в начале Первой мировой войны, приносит страшные новости старик: его товар сообщает не о возникновении чего-то нового, а о смерти старого.

Марк Шагал, «Продавец газет», 1914

Официальное искусство тоталитарных режимов

В то время, как многие художники пытаются осмыслить опыт пережитой трагедии и не находят реалистичных средств для этого, в СССР, позже — в Германии и в меньшей степени — в Италии происходит формирование официального языка в области изобразительного искусства новой — тоталитарной — власти, а вместе с этим разворачивается борьба с остальными формами искусства.

Первым выстраивает новую художественную систему Советский Союз, и Германия в формировании подобной во многом повторяла его путь (еще до прихода к власти национал-социалистической партии там появилась «Ассоциация революционных художников Германии» по аналогии с АХРРом, ставшим предшественником соцреализма, а «принципы фюрера», позже сформулированные Гитлером, были очень близки критериям самого соцреализма), поэтому изобразительный язык этих двух стран в рассматриваемый период очень похож.

В Италии такого жесткого контроля над художественной жизнью не было, поэтому там не возникло таких жестких параметров для авторов, но у наиболее предпочтительного течения — новеченто итальяно — было немало пересечений с подходом в других тоталитарных государствах.

Такое искусство во многом ориентировалось на реалистическую традицию (можно вспомнить фразу «Назад к передвижникам!», провозглашенную А. В. Луначарским в 1923 г.), а потому имело довольно много формальных соприкосновений с реалистами в том числе в плане трактовки возрастов.

Евгений Кацман, «Калязинские кружевницы», 1928 и Аркадий Пластов, «Жатва», 1945

Например, и немецким и советским художникам было важно показывать близость нового строя к народу, прослеживать связь с национальной традицией, и снова роль носителей такой традиции берут на себя пожилые герои. Например, в картине Е. А. Кацмана «Калязинские кружевницы» демонстрируется традиционное занятие, знание которого несут пожилые женщины, передающие его молодым, в «Жатве» А. А. Пластова тоже дед взаимодействует с детьми в обстановке, ассоциирующейся с народной культурой.

Тема крестьянства важна и немецким художникам, и в работах на подобные сюжеты необходимо показывать представителей разных поколений (хотя пожилые герои не занимают там такого важного места — вероятно, дело именно в ориентации советских авторов на «передвижников»).

Адольф Виссель, «Семья крестьянина из Калленберга», 1939

Дети, как и у реалистов, в сюжетах на народные темы выступают необходимым элементом быта опять же для представленности всех поколений. Например, у П. М. Падуа в картине «Говорит фюрер» показаны снова все возраста одной семьи. Это произведение, как и «Кружевницы» Кацмана призвано установить связь между старым и новым: люди одеты в простую, достаточно традиционную одежду, портрет Гитлера висит так, как до того вешали распятия, а композиция дополнена новым — радиоприемником.

Пауль Матиас Падуа, «Говорит фюрер», 1939

Однако следование реалистическому подходу, скорее, формальное: традиция здесь не изучается, отсутствует критический подход к ней — она только называется, чтобы показать укорененность нового режима в народных культуре и быте.

Помимо такой дополнительной роли дети в искусстве Германии наделяются в других работах важной пропагандистской функцией: государство провозглашает необходимость повышения рождаемости для поддержания нации, поэтому образ матери с младенцем занимает важное место и идеализируется.

В искусстве СССР такого нет, потому что расовой идеологии не придается значения, к тому же революция 1917 г. обещала женщинам равные права с мужчинами, поэтому советским художникам нельзя было ограничивать их функции материнством.

Йозеф Торак, «Мать и дитя» и Карл Дибич, «Мать», 1939

Особую роль в тоталитарном искусстве начинает играть образ подростка: пионеры и члены гитлер-югенда объявляются не просто членами общества, а воплощением будущего, поэтому на картинах они должны демонстрировать качества «идеального» гражданина и патриота и обязательно выглядеть счастливыми.

Э. Сундт, «Девушка из гитлерюгенда» и Александр Лактионов, «Переезд на новую квартиру», 1952

Еще один способ показать устремленность режима в «светлое будущее» — это культ молодого «идеального» тела. И в немецком, и в советском искусстве важное место занимают изображения хорошо сложенных молодых взрослых.

Разница здесь есть — в том, что в Германии авторы больше обращаются к античным сюжетам, т. к. ищут корни своей нации и культуры в мировом искусстве, а советские — изображают своих современников и соотечественников (в основном в контексте спорта).

Удивительно совпадение, что здесь художники тоталитарных стран приходят к тому же культу юности, который в своих текстах провозглашали футуристы (но не отразили его в своих живописных и скульптурных работах). При этом само футуристическое искусство оказывается под запретом и в Советском Союзе, и в Германии.

Александр Дейнека, «Эстафета», 1947 и Арно Брекер, «Орфей и Эвридика», 1944

Помимо уже названных, тоталитарное искусство дает образу ребенка еще одно новое содержание, которое больше всего проявилось уже в искусстве советском. Тут дело в том, что у соцреализма была возможность своим языком осмыслить опыт Второй мировой войны, в то время как национал-социалистическое направление, разумеется, перестает существовать. Это — роль ребенка-жертвы и ребенка-объекта подвига.

При том, что в 1920-е гг. «новая вещественность» создавала жуткий образ солдата — сломанного человека, государство, ориентированное на войну (или оборону), конечно, идет по противоположному пути: изображение травмы здесь недопустимо, а вот подвиг — необходим. В таком случае и может вводиться детская фигура для демонстрации героизма солдата-спасителя.

Интересно, что просто ребенок-жертва — конечно, не изобретение и не собственный сюжет соцреализма, а довольно распространенный образ (у уже упомянутой в этой главе К. Кольвиц можно увидеть большое количество таких примеров), но именно здесь факт спасения жертвы оказывается важнее, собственно, жертвенности.

Федор Невежин, «Русский солдат», 1947

В Италии, как уже было сказано, не было такого жесткого контроля за художественной жизнью, поэтому сохранялось относительное многообразие стилей и подходов. Однако и в итальянском новеченто можно увидеть образы, прославляющие материнство (и проводящие очевидные параллели с религиозной живописью Возрождения), связывающие национальную культуру (и территорию) с молодостью, демонстрирующие объединение поколений в общем труде во имя будущего.

Акилле Фуни, «Материнство», 1921 и «Земля», 1921