Глава 3: Художественные интерпретации

Рассказ о центральном в контексте иллюзий художественном направлении — оп-арте — хочется предварить художником, мимо которого сложно пройти в контексте развития оптического искусства.

Мауриц Корнелис Эшер

Мауриц Корнелис Эшер (1898-1972) — нидерландский художник, осмыслял логические парадоксы и иллюзии восприятия.

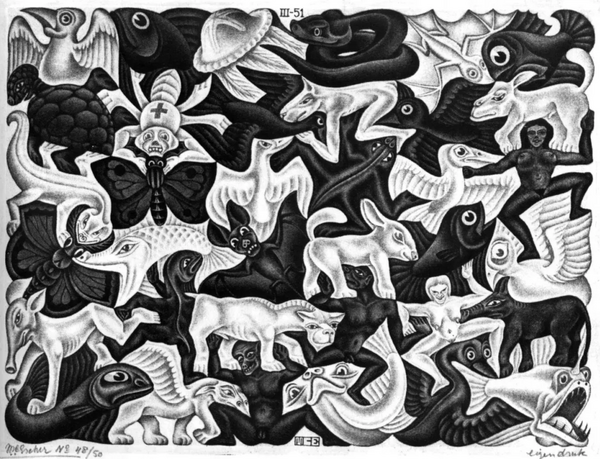

Работы, которые более всего прославили Эшера, — это паттерны с образами животных.

Слева: Мауриц Корнелис Эшер [62]

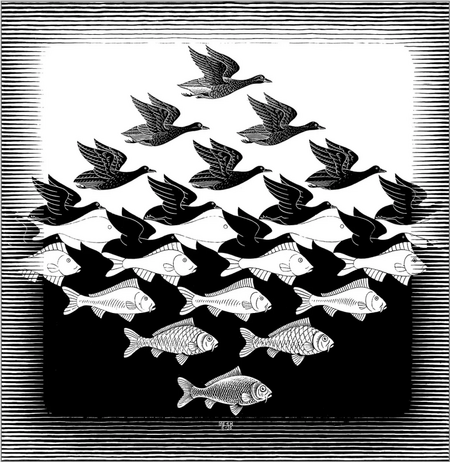

Слева: Мауриц Корнелис Эшер «Небо и вода І», 1938 [63]; справа: Мауриц Корнелис Эшер «Заполненная плоскость I», 1951 [63]

Эшер стоит особняком в истории искусства, тем более его редко напрямую связывают с оп-артом. В основе работ художника нет характерной для оптического искусства геометричности графики, напротив — они достаточно реалистичны.

Работы Эшера полюбились публике своей понятностью, однако это не принижает автора, ведь в основе его метода — четкий математический расчет.

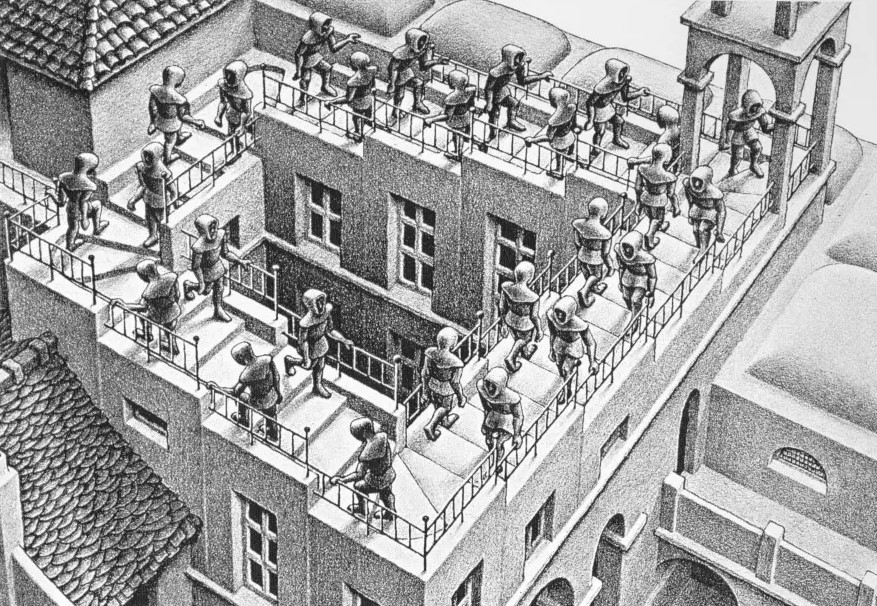

Мауриц Корнелис Эшер, фрагмент работы «Восхождение и нисхождение», 1960 [63]

Предпосылки оп-арта

В 1950-е — 1960-е годы на мировой художественной сцене господствуют два течения — оп-арт и поп-арт. Несмотря на созвучность названий и общий дух визуального эксперимента, они двигались в совершенно разных направлениях. Фокус поп-арта был на массовой культуре и обществе потребления, на стирании границ между «высоким» и низким. Оп-арт же обращался к научным открытиям и исследованию восприятия.

Как принято считать, впервые термин был употреблен американским скульптором Дональдом Джаддом в рецензии на выставку художника Джулиана Станчака «Оптические картины» в 1964 году [1].

Виктор Вазарели «Вега III», 1957-59 [64]

Предпосылками для развития течения можно назвать все исследованные выше материалы. В частности, наибольшее влияние, было оказано гештальт психологией и развитием науки и техники.

Однако, нельзя не рассказать, и про художественный контекст, предварявший развитие оп-арта. Четкость линий течение явно наследовало из геометрической абстракции, наиболее заметными представителями которой являлись Казимир Малевич и Пит Мондриан.

Последняя футуристическая выставка картин «0,10», работы Казимира Малевича (1916) [65]

Из супрематизма Малевича оп-артисты позаимствовали чистоту форм, лишив ее философской нагрузки и превратив в инструменты для исследования оптических эффектов.

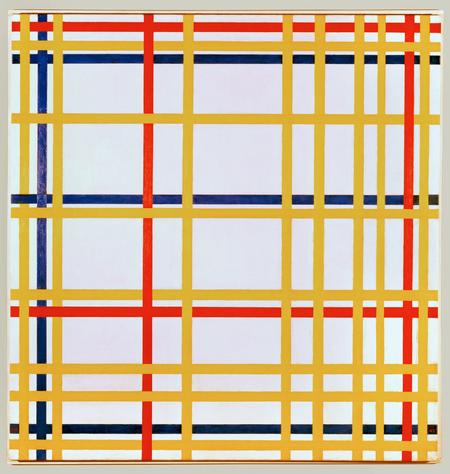

Неопластистические же работы Пита Мондриана повлияли на художников своим строгим расчетом, пропорциями и равновесием. В результате деформации решеток, их сдвига и искривления появлялись иллюзии динамики и движения.

Слева: Пит Мондриан «Композиция с красным, синим и жёлтым» (1930) [66]; справа: Пит Мондриан «Город Нью-Йорк I» (1942) [67]

Однако считается, что наибольшее влияние на развитие оп-арта оказало кинетическое искусство.

Они развивались примерно в одно время и имели общую цель — преодолеть статику традиционной картины и скульптуры. Ключевая разница была в приемах, которыми они для этого пользовались: кинетическое искусство работало с физическим изменением объекта в пространстве, а оптическое — с иллюзорным изменением формы в восприятии зрителя.

Фрагмент фильм «Работы Колдера», реж. Герберт Маттер, 1960 [68]

Выделают следующие ключевые черты оп-арта: 1. Использование геометрических форм — линий, квадратов, кругов, точек; 2. Повтор элементов и их ритмическое расположение; 3. Максимальный тоновой контраст (доминируют черно-белые комбинации).

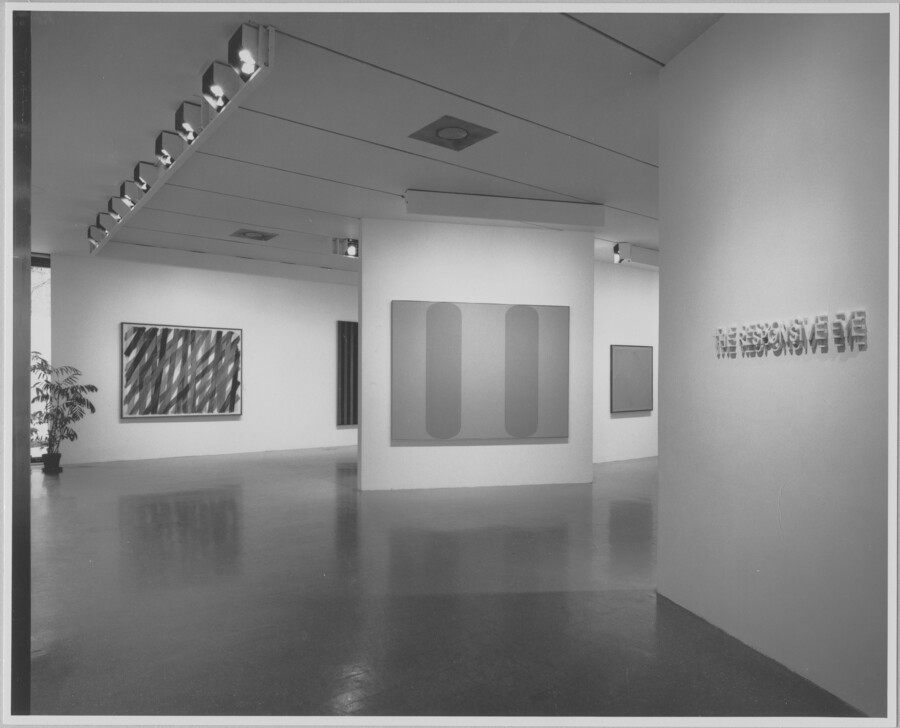

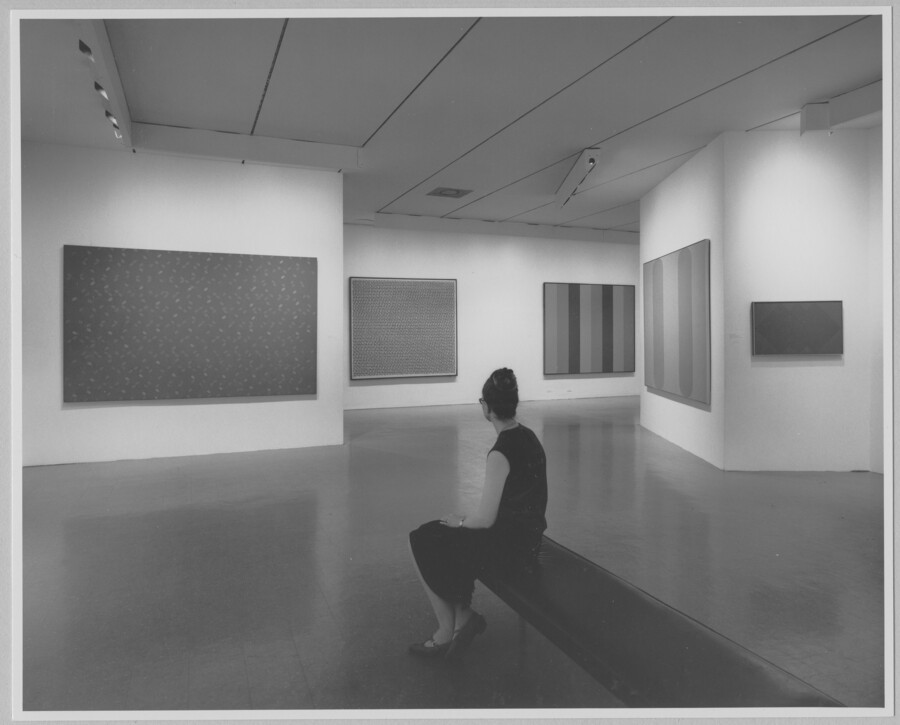

Экспозиция выставки «Отзывчивый глаз», 1965 [69]

Несмотря на то, что художники обращались к оптическому искусству и в 1950-е, общую историю направления принято отсчитывать от триумфальной выставки «Отзывчивый глаз» в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1965 году.

На выставке были продемонстрированы работы почти 100 художников из 15 стран.

Виктор Вазарели

Виктора Вазарели (1906-1997) — французский художник венгерского происхождения, которого называют «отцом» оп-арта.

Путь художника пересекся с кинетическим искусством. В частности, он принимал участие в важной для кинетизма выставке «Движение», проходившей в галерее Дениз Рене в Париже в 1955 году.

Участие же в выставке «Отзывчивый глаз» 1965 года привлекло к художнику внимание мирового сообщества и вывело его на передний план движения оп-арт.

Слева: Виктор Вазарели [70]

Виктор Вазарели «Зебры», 1938 [71]

Одной из самых ранних его работ, созданных в стиле оп-арт, считается картина «Зебры» (1938).

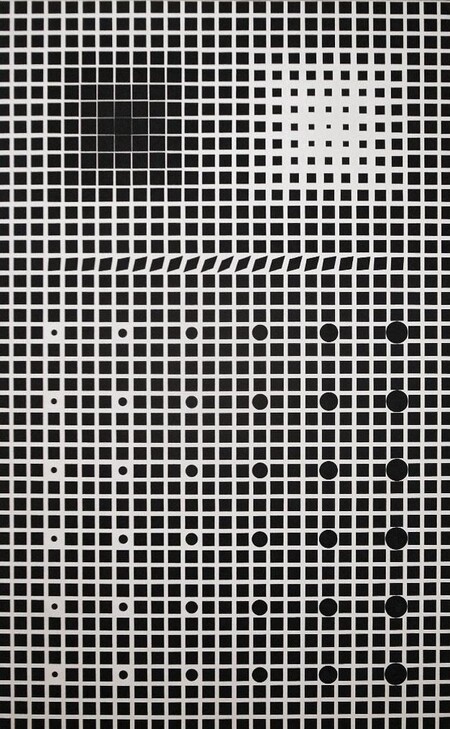

Слева: Виктор Вазарели «Беллатриса II», 1957 [72]; справа: Виктор Вазарели «Фуга», 1958-1960 [73]

Виктор Вазарели «Оммаж Малевичу», 1952-1958 [73]

Слева: Виктор Вазарели «Автопортрет», 1957-1960 [72]; справа: Виктор Вазарели «Сверхновые», 1959 [72]

Большинство ранних работ художника — монохромные. В них чувствуется влияние геометрической абстракции и Баухауса.

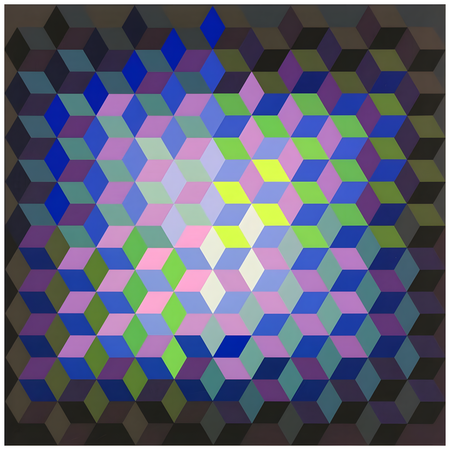

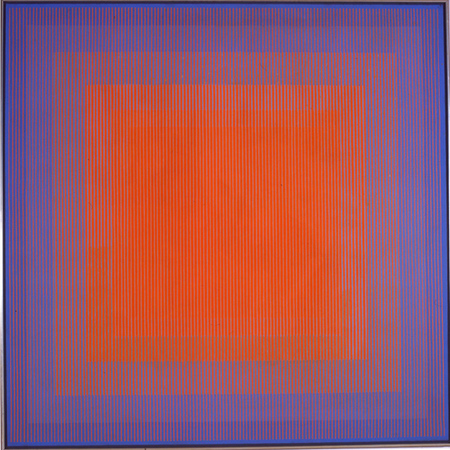

Следующим этапом в развитии творчества Вазарели становится появление цвета. Фокус внимания художника смещается со взаимодействия форм на колористическую вибрацию. При этом сохраняется его приверженность четкой геометрии.

Слева: Виктор Вазарели «Ион II», 1967 [73]; справа: Виктор Вазарели «Оервенг», 1968 [73]

Виктор Вазарели «Алом», 1966 [73]

Бриджит Райли

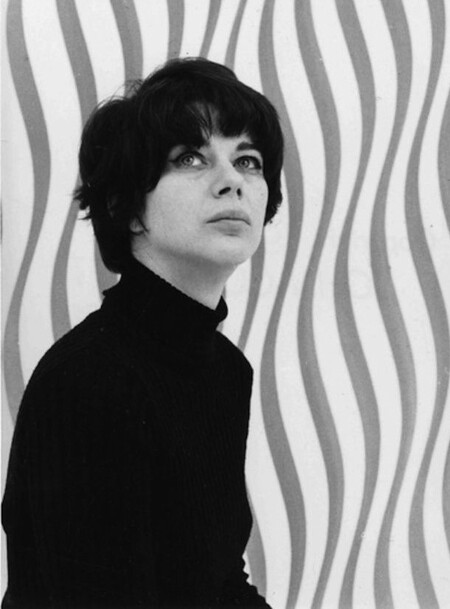

Бриджит Райли (1931) — английская художница, которая также считается одной из крупнейших представительниц оп-арта.

Принимала участие в уже упомянутой выставке «Отзывчивый глаз» 1965 года.

Наиболее значимой работой ее раннего периода считается — «Движение в квадратах» 1961 года. Она иллюстрирует специфику подхода художницы, основанного на имитации иллюзии движения через взаимодействие форм.

Слева: Бриджит Райли [74]

Слева: Бриджит Райли «Движение в квадратах», 1961 [75]; справа: Бриджит Райли «Пламя IV», 1964 [75]

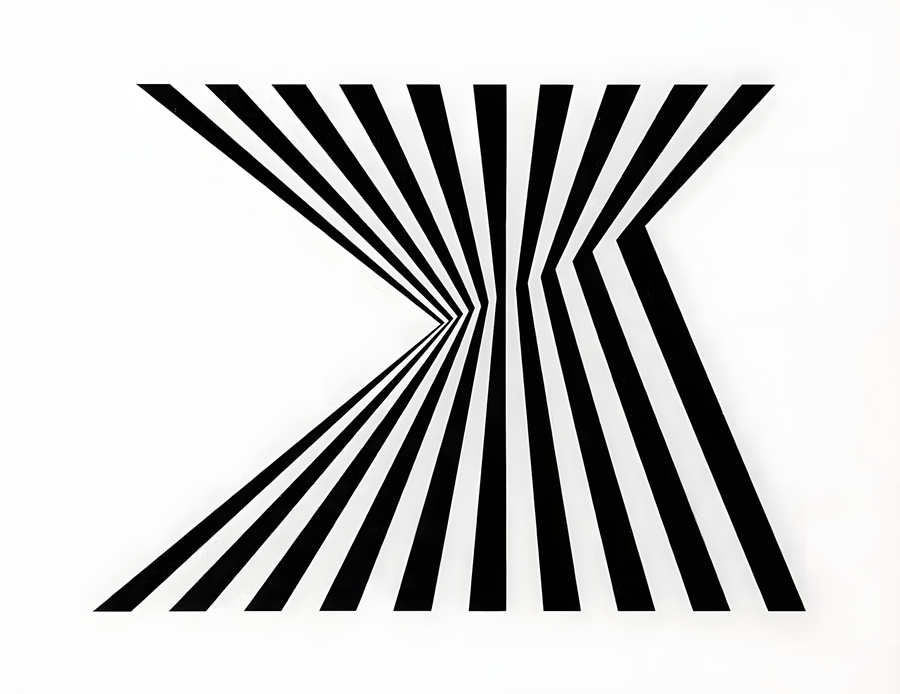

Бриджит Райли «Фрагмент 3», 1965 [76]

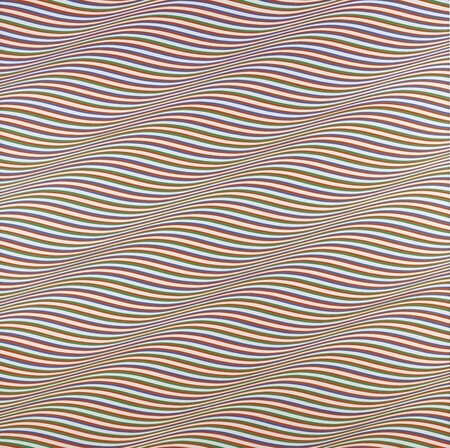

Путь художницы во многом похож на историю Виктора Вазарели — ближе к началу 1970-х годов она обращается к цвету. В дальнейшем на ее палитру оказали влияние поездки в Египет, Индию и Африку.

Слева: Бриджит Райли «Гала», 1974 [77]; справа: Бриджит Райли «Катаракта 2», 1967 [77]

Бриджит Райли «Без названия 2», 2017-18 [77]

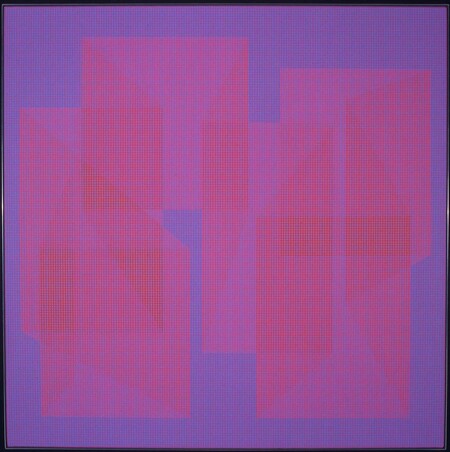

Джулиан Станчак

Джулиан Станчак (1928−2017) — американский художник польского происхождения, один из наиболее значимых представителей оп-арта.

Именно с рецензии Дональда Джадда на персональную выставку «Джулиан Станчак: Оптические картины» в 1964 году оп-арт получил свое название.

Фокус работ художника направлен на создание в картинах иллюзии мерцания и движения.

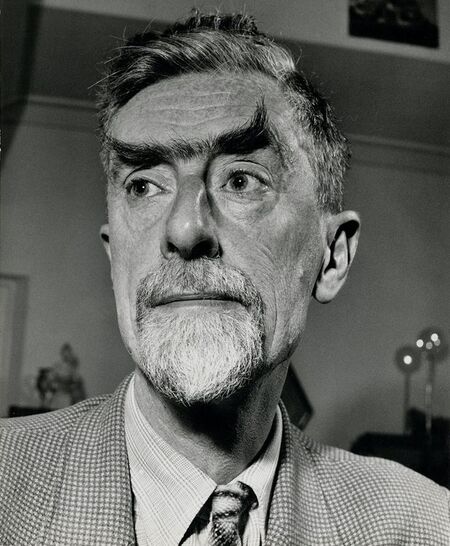

Слева: Джулиан Станчак [78]

Слева: Джулиан Станчак «Запоздалое эхо», 1965 [79]; справа: Джулиан Станчак «Связывающий», 1967 [79]

Джулиан Станчак «Двойственность в системе», 1982 [79]

На официальном сайте художника приводится его цитата: «Мой главный интерес — цвет, энергия световых волн различной длины и их сопоставления. Главное стремление цветов — рождать свет. Но свет всегда меняется; он неуловим. Я использую энергию этого потока, потому что она даёт мне огромную пластичность действия на холсте.

Запечатлеть метаморфозы — непрерывное изменение формы и обстоятельств — это вечная задача, и, достигнув её, я ощущаю целостность, порядок и покой. Цвет абстрактен, универсален — но в то же время личный и сокровенный в переживании» [2].

Слева: Джулиан Станчак «Экологический», 1987 [79]; справа: Джулиан Станчак «Континуум», 1969 [79]

Джулиан Станчак «Окна в прошлое», 2000 [79]

Феличе Варини

Феличе Варини (1952) — швейцарский художник, создающий инсталляции с геометрическими формами.

Художник Феличе Варини родился в момент, когда оптическое искусство уже вовсю развивалось. Его работы наследуют принципам оп-арт в плане геометричности, ритма, но их цель не создать иллюзию движения или объема на плоскости, а наоборот — в объемном пространстве создать неожиданно ломающую перспективу плоскость.

Для приема, который использует Варини уже многие века существует термин — анаморфоз. Им описывается техника создания искаженного изображения, которое при определенном ракурсе становится различимым образом.

Слева: Феличе Варини [80]

Феличе Варини «Восемь прямоугольников», 2007 [81]

Феличе Варини «Квадрат с шестнадцатью дисками», 2011 [81]

Феличе Варини «30-32, улица Лаппе, 2», 2013 [81]

Феличе Варини «Двадцать пять синих квадратов в шахматном порядке», 2010 [81]