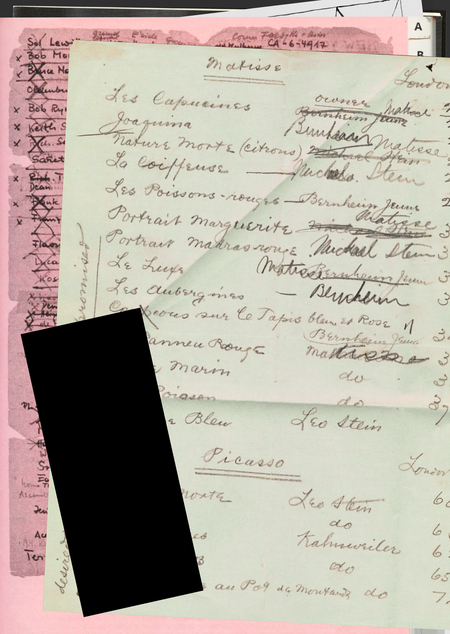

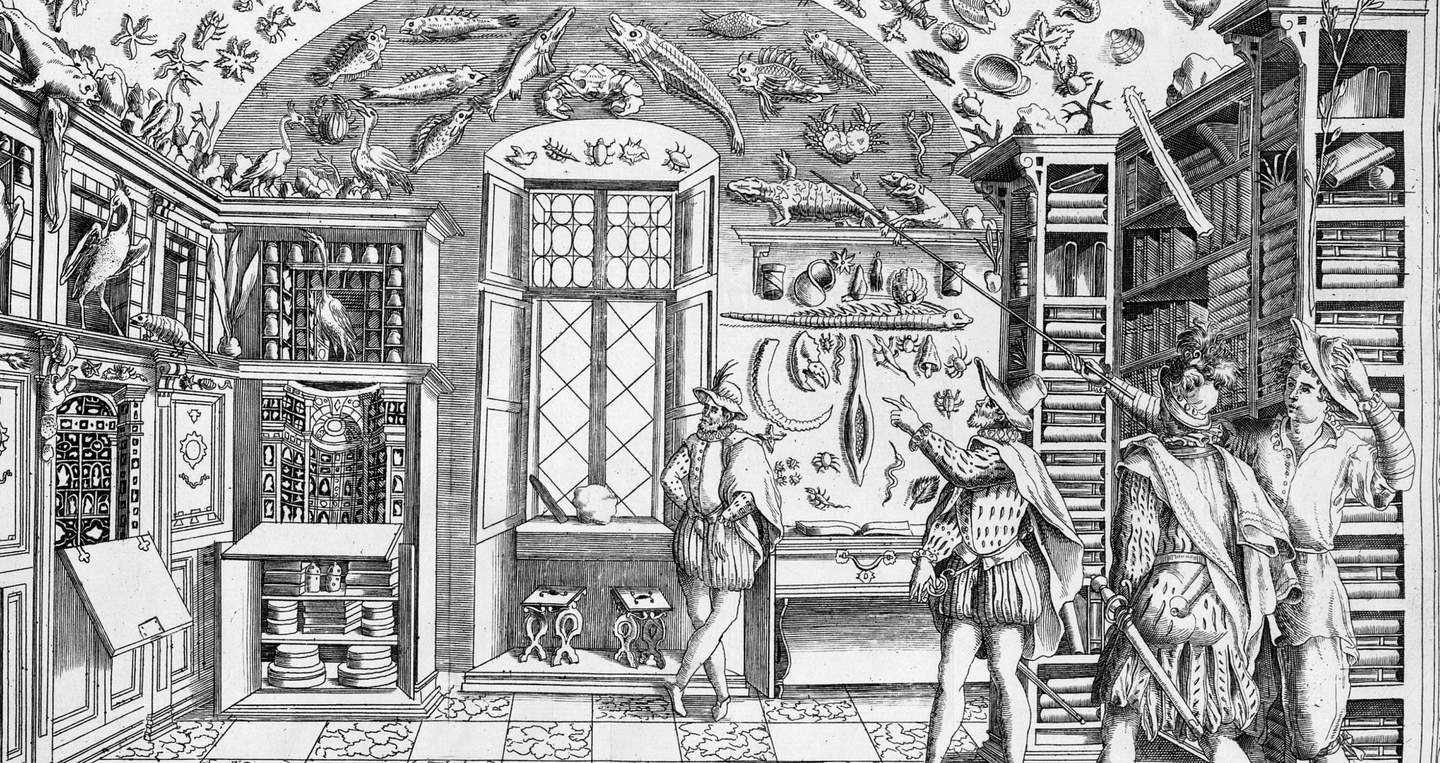

Ранняя гравюра кабинета редкостей из книги «Естественная история» (фрагмент) 1599 Ферранте Императо Неаполь

«Осознать, в чём заключается работа куратора — это отчасти понять, на что обращён наш взгляд на выставке» — Сет Сигелауб [1]

Практика кураторства с момента появления в арт-мире в 1970-х и до сих пор вызывает дискуссии при попытке дать ей определение и установить границы ввиду их подвижности и различных взглядов на роль куратора. Виктор Мизиано называет её «нематериальным производством» [2], когнитивно-коммуникационной деятельностью, рождённой совместными усилиями художников и теми, кто назовётся впоследствии независимыми кураторами. Сегодня данную деятельность можно очертить экспонированием, медиацией, формированием дискурса, экспериментами над пределами произведений искусства и над границами ролей участников арт-сцены. Широта определения практики в начале исследования связана с многослойными контекстами текущего состояния культурного производства.

Опираясь на приведённую цитату Сета Сигелауба, уточнить границы профессии всё же важно как для понимания выставочной практики, так и феномена в целом. Начать это автор считает нужным с изучением истоков кураторской практики. Объектом исследования стали ранние формы организации художественного показа до появления независимого куратора как участника арт-мира — протокураторство. Оно представляет собой динамичный процесс, в котором акторы культурной сцены начинали с роли хранителя, упорядочивая визуальный опыт, и пришли к полному конструированию дискурса. Цель работы: выявить, как сдвиги, произошедшие с 1600-х по 1960-е, отражаются в артефактах проявления ранних кураторских подходов — в схемах, планах, личных письмах, каталогах и документациях выставок, пресс-релизах, а также изменениях в экспонировании, сюжетах и форме выставляемого материала.

Гипотеза исследования строится на двух ключевых положениях:

Стратегии независимого кураторства были предопределены до появления профессиональной практики другими акторами арт-мира, чьи ситуационные действия ретроспективно осмысляются как основа для будущих практик.

Скачок от протокураторства к независимому кураторству знаменует сдвиг от простой организации существующего искусства к полному формированию дискурса и арт-сцены.

В стремлении подтвердить предположение автора выдвигаются вопросы: как нематериальные кураторские идеи воплощаются в материальных формах выставочного пространства? какие визуальные изменения выставки предшествовали появлению независимого куратора? Методология исследования сочетает хронологизацию эволюции кураторских практик с классификацией ролей и стратегий. Такой подход позволяет структурировать анализ визуальных материалов для демонстрации перемен в экспонировании и роли куратора и подтверждения гипотезы. Повествование последовательно идёт от одного типа протокуратора к другому. Разделение показывает, какими именно участниками арт-мира были заложены предпосылки к появлению независимых кураторов. Именно в расширении функций каждого из этих акторов и проявлялось протокураторство. Рубрикация исследования является переосмыслением классификации Е. Е. Прилашкевич из диссертации «Кураторство в современной художественной практике» [3]:

① Медиатор ② Галерист ③ Экспозиционер ④ Творец

Также внутри перечисленных глав исследования прослеживается изменение стратегий курирования: организация, комбинаторика, тотальное видение. Данная часть является сквозной и присутствует в каждой из глав как важное отступление. Таким образом формируется структура исследования: от определения рамки протокураторства к case study выставок внутри каждой роли участника культурного производства, рассмотрению стратегий куратора по отношению к арт-сцене и подведению итогов гипотезы.

При подготовке исследования была изучена теоретическая база из работ: Е. Карцевой «Динамика художественной выставки», Б. О’Догерти «Внутри белого куба», Х. У. Обриста «Пути кураторства», В. Мизиано «Пять лекций о кураторстве», П. О’Нила «Культура кураторства и кураторство культур (ы)», К. Сторри «Музей вне себя: путешествие из Лувра в Лас-Вегас», Т. Шуберт «Удел куратора». Эти источники помогли интерпретировать визуальные артефакты как воплощение жеста куратора, в котором нематериальное обретает материальную форму.

Выпускная квалификационная работа автора является периодическим изданием о современном независимом кураторстве. Визуальное исследование помогает ответить на вопрос, можно ли определить стратегии — намерения и средства — протокураторства до 1970 года, чтобы после понять современные стратегии. Автор верит, что предпосылки к курированию способны показать будущее развитие и расширение практики; помогут обосновано и с пониманием вопроса рассуждать о текущем состоянии сферы.

«Когда отношения обретают форму: работы, концепции, процессы, ситуации, информация» 22.03.1969 — 27.04.1969 Харальд Зееман Кунстхалле, Берн

Обрист, Х. Разговор между Сетом Сигелаубом и Хансом Ульрихом Обристом // Trans. — № 6. — 1999. — С. 56–72.

Мизиано, В. Пять лекций о кураторстве. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015. — 232 с.

Прилашкевич, Е. Е. Кураторство в современной художественной практике: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.09. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2009. — 185 с.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RitrattoMuseoFerranteImperato.jpg?uselang=ru (дата обращения 11.11.2025)

https://www.barryflanagan.com/artworks/2-space-rope-sculpture-gr-2sp-60/ (дата обращения 11.11.2025)