Летняя школа инклюзивных практик

Летняя школа инклюзивных практик

Летняя школа инклюзивных практик — это ежегодный проект ГМИИ им. А. С. Пушкина для музейных профессионалов, организованный в рамках направления «Доступный музей». Среди задач проекта: развитие доступности, практика взаимодействия с посетителями с разным опытом.

7 дней. 35 участников. 17 городов — от Витебска до Владивостока. 10 круглых столов. 40 спикеров. Специалисты из музеев России и Белоруссии собрались вместе, чтобы поделиться опытом, узнать новое о гостеприимстве и инклюзии. В течение недели участники изучали основы русского жестового языка, знакомились с культурой глухих людей, исследовали вопросы, касающиеся понимания инвалидности в российском контексте, доступности и тактильных программ в экспозиции музея.

В этом году программа была реализована вместе с преподавателями Школы дизайна НИУ ВШЭ и выстроена вокруг тем универсального дизайна, доступной моды, междисциплинарности и проектов для разных аудиторий.

Энергия участников Летней школы вдохновляет! Для нас очень ценно то живое общение в неформальной обстановке, которое случилось на Летней школе, — оно позволяет убедиться в глубокой вовлеченности музейных сотрудников в развитие доступной среды. Для нас самих возможность побыть в такой атмосфере — сильная мотивация. Примечательно видеть среди участников школы как наших грантополучателей по конкурсу «Без исключения», так и специалистов, только начинающих путь в инклюзии. Для этих аудиторий стал важным наш диалог о том, как привлекать ресурсы на развитие инклюзивного направления, как расставлять акценты, чтобы показать преимущества проектов и целесообразность поддержки заявок на конкурсы. Участие в конкурсе фонда «Без исключения» дает музеям возможность закладывать основы устойчивого развития направления доступности, а не ограничиваться разовыми мероприятиями. Многолетняя практика Летних школ — яркое тому подтверждение

Эльвира Гарифулина — генеральный директор благотворительного фонда «Свет», исполнительный директор благотворительного фонда «Абсолют—Помощь», доцент факультета юридической психологии МГППУ.

Когда в России говорят об инклюзии, чаще всего имеют в виду пандусы и инвалидность. Это ближе и понятнее массовому сознанию. Однако термин «инклюзия» пришел из Европы, у него длинная история. Еще в древние времена он был связан с идеей включенности в общее, затем с техническими понятиями, позднее — с движениями за права разных сообществ. Сегодня инклюзия — это не только о доступе, но и о равноправии в культуре, образовании, обществе.

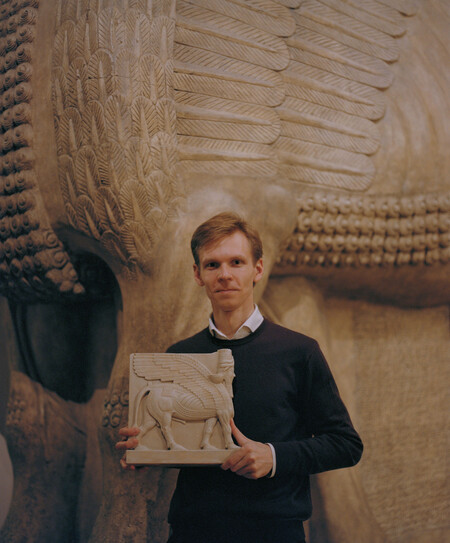

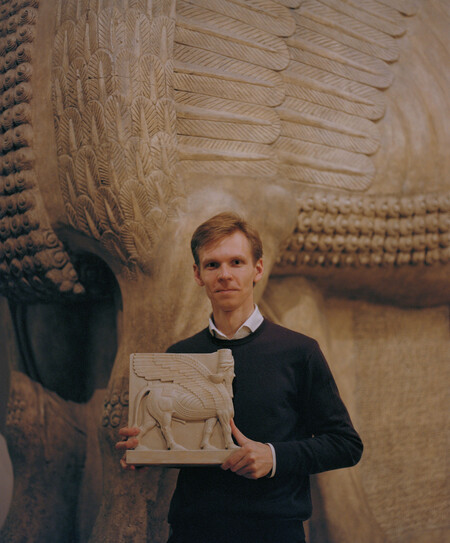

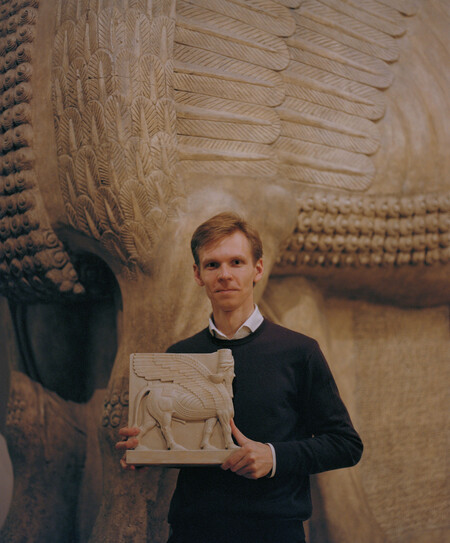

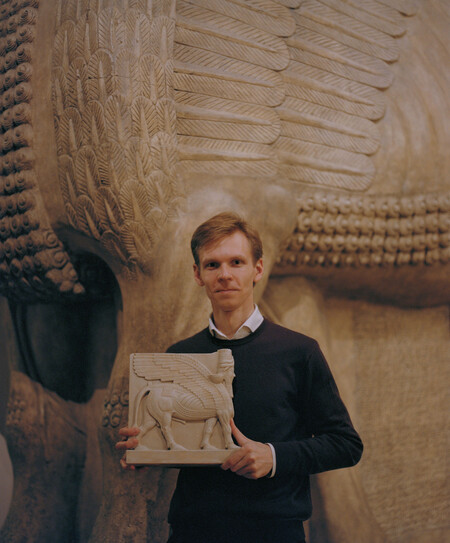

Алексей Дебабов — ведущий специалист отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Дискуссия «Визуальные элементы инклюзивной среды»

Меня зовут Алексей Дебабов, я модератор сегодняшней встречи. Вместе с коллегами я работаю над воплощением идей междисциплинарного коллектива Пушкинского музея. Позвольте мне представить сегодняшних экспертов:

Виталий Полонский — главный хормейстер камерного хора musicAeterna (Санкт-Петербург)

Владимир Лифанов — основатель и креативный директор брендингового агентства «Супрематика»

Саша Иванов — педагог, куратор, сотрудник петербургской благотворительной организации «Перспективы»

Пьер-Кристиан Броше — куратор направления «Современное искусство» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, руководитель юнита HSE MUSEUMS LAB в Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ, коллекционер.

Возможно, сегодняшние спикеры не выглядят «экспертами» в профессиональном поле инклюзии, однако именно поэтому наш разговор будет о простом и самом широком понимании инклюзии в культуре.

Прикрепить карточку Пьер, вы известный специалист по современному искусству, работаете на телевидении, преподаете, делаете искусство доступным. Как бы вы сформулировали отношение искусства к инклюзии?

Как представитель французской культуры, я, конечно, не могу не подчеркнуть, что именно Франция стала местом, где впервые появилась идея искусства как общественного блага. Во время Великой французской революции 1789 года зарождается совершенно новая идея. В 1793 году появляется Лувр и вместе с ним лозунг, который был по-настоящему революционным: искусство для народа. До этого времени, начиная с конца XVI века, искусство было прерогативой исключительно элиты. Это было закрытое сообщество. Произведения попадали в частные коллекции, и никто, кроме узкого круга, их не видел.

История искусства — это во многом история небольшой группы людей, их вкуса, их выбора. Только с революцией начинается путь к открытию музеев. С 1792 по 1800 год во Франции открываются более 20 музеев в регионах. Появляется идея, что каждый гражданин имеет право на счастье, а значит, открывается более широкий доступ к разнообразным ресурсам, в том числе искусству.

Эрмитаж, изначально как частная коллекция Екатерины II, был открыт для публики при Павле I. Этот поворот — от частного к публичному — постепенно охватывает всю Европу.

Но кто по-прежнему собирает искусство? Элита. И, как говорит французский социолог Пьер Бурдье, искусство остается средством «исключения», способом отличить себя от других. Коллекционер современного искусства — это человек, который демонстрирует свою инаковость, свою принадлежность к особой среде. Это не инклюзия, а скорее наоборот — эксклюзия. Быть коллекционером — значит быть не как все.

Кстати, в этом и кроется внутренний конфликт между идеей инклюзии и современным искусством. Коллекционеры об этом, как правило, не задумываются. Объяснять, что происходит, зачем это искусство, как его понимать — работа критиков, кураторов, исследователей. Они создают язык, интерпретации, теории. Я же как коллекционер, который делает выставки по всей России руководствуюсь одним желанием: поделиться со зрителем своей страстью.

Может быть, это отчасти связано с детством. У моих родителей в спальне висел плакат с надписью: «Если ты делишься с кем-то хлебом, то этот хлеб уменьшается. Если ты делишь с кем-то крышу, то она сохраняется. Если ты делишься страстью, то она увеличивается». Вот и это про меня: делиться страстью к искусству с публикой.

Наверное, Пушкинский музей является примером такой страсти со стороны Ивана Владимировича Цветаева. Конечно, в этом разговоре важно упомянуть Цветаева как человека, который поделился своей страстью к искусству с московским студенчеством, да и вообще со всеми горожанами.

Вы хорошо подметили: если делиться крышей, то она сохраняется. Хотя гостеприимство может быть рискованным, от него никуда не деться. Все равно кто-то должен быть первым: тем, кто готов впустить, поделиться, открыть свою коллекцию, свой мир.

Например, в прошлом году Пушкинский музей переоблачился в новую визуальную константу: появилась новая визуальная система, новый логотип. Команда Владимира Лифанова создала новую айдентику, и в ней соединилось множество разных смыслов.

Как включить в один визуальный элемент или стиль все то, чем является музей?

Мне кажется, что в этом символе, за который мы ответственны, хорошо прослеживается история. Люди могут его любить или ненавидеть, но по тому, какой путь прошел визуальный стиль музея, от рисованного здания до лаконичной монограммы, видно, как изменился дизайн в целом за последние 70 лет.

То, что вы видите в этом логотипе — это уже ваше. Кто-то увидит просто буквы, кто-то — перспективу. Это нормально. Задача дизайнера — сделать так, чтобы символ был универсальным. Чтобы он был удобным и не вызывал отторжения. Чтобы он давал пространство для интерпретации. Или — не давал. По желанию зрителя.

Самый простой способ объяснить инклюзию в дизайне — это функционализация. Избавление от лишнего, от ненужного декора, сведение визуального языка к функции. Дизайн — это функция, это проектирование. А цель проектирования — чтобы людям было удобно, понятно и комфортно. Все остальное мешает.

Еще один момент: сегодня большая часть взаимодействия с визуальным языком происходит в цифровой среде. Логотип Пушкинского музея чаще всего видят не на стене, а на экране — в метро, на сайте, в приложении. А цифровая среда требует ясности. Цифровая среда предполагает большую инклюзивность, чем физическая. Современные веб-сайты и приложения сделаны так, чтобы функция определяла все, что вы видите. И по факту инклюзия меняет цифровую среду, современные визуальные образы и все на свете, что вообще связано с контентом. Инклюзивность — это переход в функциональность.

Да. я бы добавил еще: сегодня существует масса рекламных фестивалей, может быть вы слышали, например, Каннские львы (Международный фестиваль креативности «Каннские львы», ежегодно проходящий во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах, является местом вручения самых престижных в мире наград в области рекламы). Последние несколько лет там побеждают проекты. не связанные с дизайном. В этом году гран при получил проект, который сделал перевод в субтитры кино с помощью особой технологии. Причем они сделали уникальные субтитры под каждого персонажа и его настроение. Это абсолютно меняет реальность слабослышащих любителей кино. Казалось бы — как смотреть Тарковского без звука? Но они сделали, что можно смотреть даже самое сложное авторское кино без звуков с помощью всего лишь субтитров. Дизайн позволяет: с помощью субтитров, визуальных приемов — создать опыт, где звук не обязателен. И это тоже универсальный дизайн.

Спасибо, очень интересно. Виталий Анатольевич, перейду к вам. Если кто-то не был на концерте Хора musicAeterna, то хочу заметить, что действительно какое-то наэлектризованное пространство между хормейстером и исполнителями. И это настроение как будто передается всем, кто становится свидетелем этого события.

В этой связи я хотел бы задать следующий вопрос: считаете ли вы разговор с участниками прямо в поле, во время выступления, частью инклюзивного процесса? Ведь вы, насколько можно судить, максимально включаетесь во весь процесс, во все концепты того, что исполняете. Можно ли это считать инклюзией?

На самом деле, я думаю, что те, кто был, понимают — это не совсем академический концерт. Я хочу сказать, что мы действительно пропагандируем чистую музыку. Если мы исполняем Монтеверди, то стараемся подбирать аутентичные инструменты. Если речь идет о барочной музыке, то это открытый строй. Мы из тех, кто хочет эксклюзивное искусство сделать эксклюзивным для всех. Такой вот парадокс. Ведь инклюзия — это доступность для всех. Но сегодня мы часто приходим к тому, что начинаем упрощать, чтобы стать понятнее. Я, например, против популяризации академической музыки через скрещивания жанров. Многие, наверное, знают Ванессу Мэй (Ванесса-Мэй Ванакорн Николсон — британская скрипачка, композитор. Известна в основном благодаря техно-обработкам классических композиций), но для меня она не является проводником музыки Вивальди. Это другой жанр совершенно. И вряд ли кто-то после прослушивания ее произведений обращается непосредственно к классическим образцам, к чистой музыке.

Мы, в musicAeterna, как раз и пропагандируем чистую музыку. Раньше мы называли ее «аутентичной», теперь чаще — «исторически информированным исполнительством».

Что касается включения артистов в процесс — кажется, это вполне очевидная вещь, так как собираются музыканты, которые разделяют именно такое представление о музыке, которую мы исполняем. Если внимательно посмотреть на сцену, на то, как взаимодействует дирижер и оркестр, то вы заметите, что отношения там разные. Даже между дирижером и публикой. Что такое дирижер? Это тот, кто рождает энергию, управляет процессом внутри оркестра и позволяет публике включиться в этот процесс. Это стандартный набор задач дирижера. Но, например, Теодор Курентзис (Создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna и Utopia) пошел дальше. Он помогает публике — прямо в момент исполнения.

И я хочу предложить вам один прием: если вы попробуете посмотреть на все происходящее немного иначе — вы по-другому начнете воспринимать действия музыкантов. Вы начнете замечать, что именно делают музыканты. Что происходит с привычным для нас концертным движением? Обычно — человек выходит на сцену красиво, повернувшись лицом к публике и очень радостно приветствует зал. Поворачивается, делает паузу и только потом начинает чувствовать ритм Верди. У Теодора такого нет. В тот момент, когда он выходит, хор и оркестр уже сосредоточены. Знаете почему? Потому что сам выход Теодора уже задает темп. Он своим появлением на сцене сразу обозначает музыкальное время — темпоритм. Он никогда не выйдет, чтобы просто поприветствовать кого-то яркого из публики или сделать реверанс звездам. Он выходит, чтобы заниматься музыкой. В этот момент он — проводник Верди: от композитора через оркестр и хор к слушателю.

Я считаю, это самое важное, что мы должны сохранить. Я, в дополнение, против конкурсных шоу, так как они отдаляют нас от великих композиторов, отдаляют нас от настоящего искусства. Сейчас подобных форматов становится все больше. И в итоге мы перестаем знать Перселла, Монтеверди. Мало кто из людей может отличить одного композитора от другого и в последнее время мало кто умеет классическую музыку слышать. Скоро мы будем говорить: «Вот у меня — электронный Моцарт». А что это значит? Поэтому инклюзию, как мне кажется, не нужно упрощать. Нужно искать такие формы и средства, которые будут делать высокое искусство доступным — не упрощая, а раскрывая его.

Спасибо большое. Далее хочу обратиться к Саше. Саша занимается искусством людей, которые, по сути, были исключены по той или иной причины из привычного нам пространства, социального дискурса.

Как соприкасается музейный контекст, инклюзия и искусство? Расскажите о своем опыте.

Хочется сказать Пьеру, что напомнил про Французскую революцию и изобретение инклюзивности. Один французский историк считает, что Французская революция изобрела понятие счастья. В своем письме он описывает это как последовательный процесс, к которому нужно постепенно прийти. Это, в каком-то смысле, напоминает мне современную инклюзию — тоже пошаговую стратегию, за которой стоит ожидание общего блага. Возможно, пора уже осмысливать ее исторические корни. Возможно, дело в стратегии.

Если говорить об инклюзии в культуре, все довольно непросто. Сегодня искусство — это не только форма. Это способ мышления, взгляд, исследование, социальная позиция, система ценностей. Есть проекты, основанные на классической идее авторства, а есть — те, которые эту идею реконструируют или радикально переосмысляют. Например, у художника Томаса Хиршхорна в его инсталляциях форма всегда открыта: зрители, участники, прохожие, все, кто попадают внутрь — достраивают эту структуру. Без зрителя проект не работает. Контекст современного искусства сложный. Если попробовать задержаться в дуализме «профессиональный художник» — «аутсайдер», он начнет рассыпаться. Тогда возникает вопрос: по каким критериям мы вообще определяем границы между ними?

Есть правило, которое часто упоминают в контексте проектов с сообществами: «Обобщай без излишних упрощений, и специализируй — не создавая гетто». Это означает, что всегда есть риск: с одной стороны, представить слишком широко, создать настолько универсальную конструкцию, что сообщество потеряет в ней свою идентичность; а с другой — сузить фокус до такой степени, что тот социальный феномен, который находится в центре вашего кураторского высказывания, станет таким «уникальным», что лишится возможности устанавливать какие-либо культурные связи. Первая крайность — это «тотальная культуризация», когда проект хочет быть сразу для всех и обо всем и в итоге теряет содержание и привязку. Вторая — излишняя специализация, когда сообщество в нем выглядит «гипер-особенным», изолированным, исключенным из общего.

Хороший инклюзивный проект — это тот, в котором вы задаете себе вопросы: где, с кем, зачем, как именно вы работаете? Это не универсальная модель. Это не то, что можно скопировать. Инклюзия, если пользоваться языком современного искусства, сайт-специфична — это всегда привязка к конкретному человеку, к конкретному месту или процессу.

«Вы знаете, мое искусство не связано с моим социальным положением. Я хочу, чтобы вы смотрели на то, что я делаю, а не на то, кем я являюсь», — часто можно услышать от художника. Позиция куратора, как и позиция медиа или социального посредника, заключается в том, чтобы услышать эти слова, уважить их и выстраивать работу, исходя именно из этой точки. Конечная цель инклюзии — это всегда желание самого человека, тот вектор, который он задает. А наша роль — быть посредниками, предлагая разные пути реализации этого желания. Я совершенно согласен с тем, что не стоит упрощать. Сложность — это и есть то, что дает нам подлинное ощущение жизни: она никогда не бывает однородной или «белой», она всегда многослойна и разнообразна.

Читайте далее

На следующей странице — разговор на тему того, как мода отвечает на запросы инклюзии и переосмысливает стандарты телесности.