Глава I. Соц-арт

Соц-арт сформировался в 1970-е годы как критическое направление неофициального искусства, обращённое к анализу позднесоветской визуальности и механизмов идеологического представления. В отличие от социально ориентированного искусства, стремящегося вскрывать реальные общественные травмы, соц-арт был направлен на деструкцию самого советского мифа и его парадной символической оболочки. Художники этого круга исследовали сложившуюся систему образов, выявляя её шаблонность, ритуальную повторяемость и разрыв между заявленным идеологическим смыслом и действительностью.

В этом отношении соц-арт может рассматриваться как поздний этап рефлексии над авангардом: если авангард создавал модели будущего искусства, то соц-арт вскрывал логику искусства, превращённого властью в инструмент символического воспроизводства.

(Рис. 6) В. Комар и А. Меламид, «Двойной портрет», 1984.

Комар и Меламид

Комар и Меламид первыми обозначили в официальной советской образности не просто набор клише, но замкнутый визуальный язык со своими устойчивыми правилами. Работа с обязательными сюжетами — героями труда, государственными символами, каноническими фигурами — показала, что такой образ поддаётся механическому воспроизведению и может существовать независимо от авторского высказывания. Подпись художников, помещённая на идеологически нагруженное изображение, разрушала его ритуальный статус и демонстрировала условность советского визуального кода.

(Рис. 7) В. Комар и А. Меламид, «Вперёд к солнцу (Коммунизм)», 1972.

(Рис. 8) В. Комар, «Портрет жены с ребёнком», 1972 / (Рис. 9) Н. Гончарова, «Жатва», 1911.

«Соц-арт впервые посмотрел в лицо власти, но сделал это как Персей, поместивший зеркальный щит перед Медузой Горгоной, чтобы она окаменела, увидев в нем свое отражение», — Виктор Тупицын [3].

Развивая эту позицию, дуэт превращает иронический жест в аналитический метод. Советский стиль предстает как система, основанная на повторяемости мотивов, плакатной плоскостности и стандартизированной композиции. Геометризация силуэтов и обобщённость формы — приёмы, перекликающиеся с практиками Лисицкого, Родченко и Гончаровой — позволяют художникам показать, что позднесоветское изображение функционирует как ритуальный знак, а не как носитель живого содержания.

(Рис. 10) В. Комар и А. Меламид, «Идеальный лозунг», 1984.

(Рис. 11) В. Комар и А. Меламид, «Наша цель — коммунизм!», 1972 / (Рис. 12) В. Комар и А. Меламид, «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!», 1972.

Оптимальной формой высказывания для них становится работа с устойчивыми структурами власти и их визуальным представлением. В «Идеальном лозунге» словесная формула превращается в самостоятельный визуальный объект: смысл удерживается лишь ритмом и лаконичностью силуэта, тогда как связь со значением утрачена. В отличие от авангарда, где слово выступало носителем проекта обновления, здесь оно оказывается пустой формой, демонстрирующей разрыв между идеологическим утверждением и реальностью.

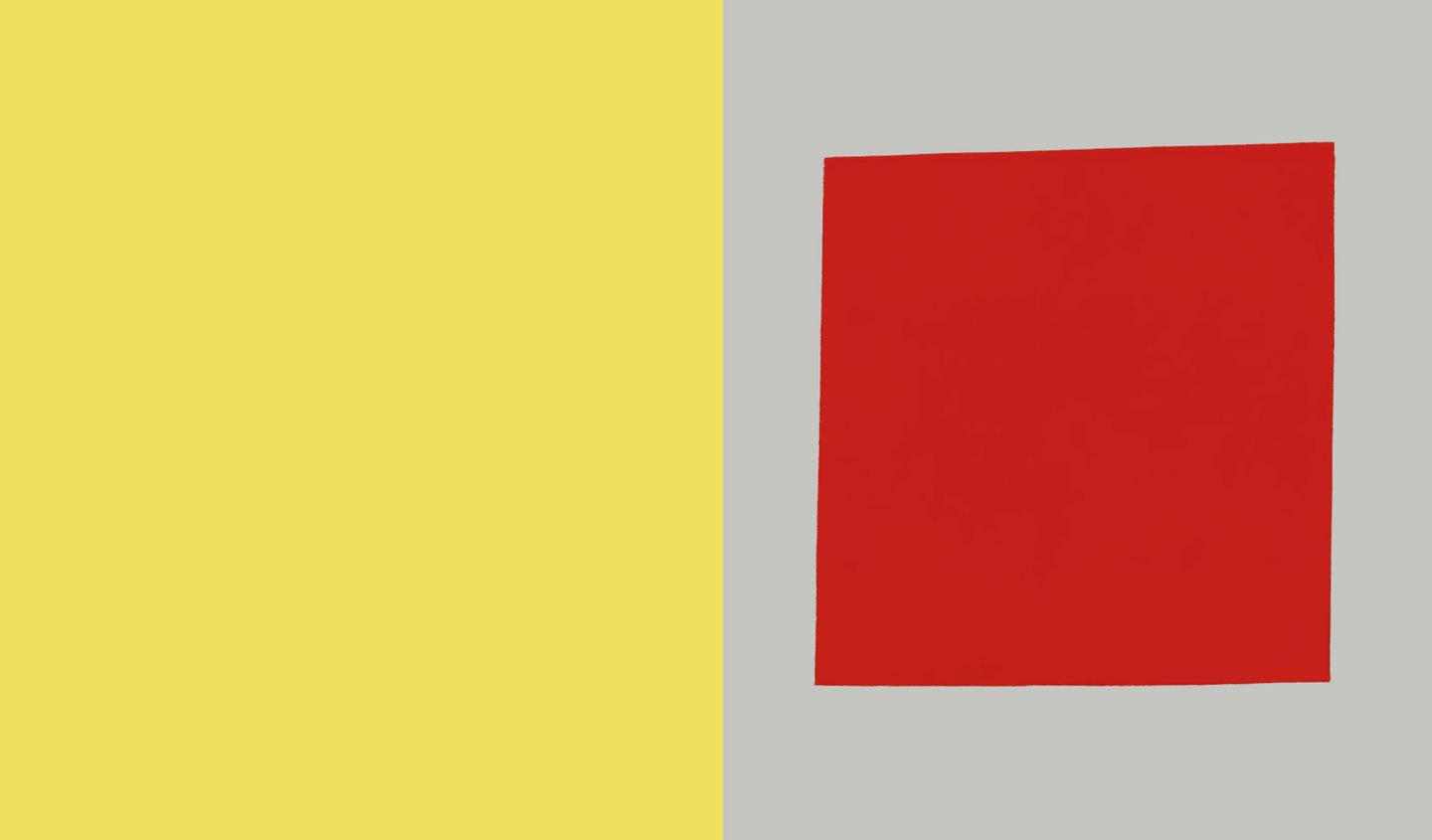

(Рис. 13) В. Комар и А. Меламид, фрагмент из серии «Анархистский синтезизм», 1985–1986 / (Рис. 14) К. Малевич, «Красный квадрат (Женщина в двух измерениях)», 1915.

(Рис. 15) В. Комар и А. Меламид, «Сталин с останками Гитлера», 1985 / (Рис. 16-17) В. Комар и А. Меламид, «Попутный ветер», 1986.

Художники активно используют красный цвет как образ-знак, концентрирующий идеологическое и эмоциональное значение. В контексте соц-арта красный теряет прежний пафос и превращается в схему, закрепляющую ритуальность жеста. Чистая плоскость становится композицией сама по себе, а не носителем идеи.

(Рис. 18–21) В. Комар и А. Меламид, «Идеальный документ», 1974–1975.

В работе «Идеальный документ советского человека» художники обращаются к системе официальных бумаг, определяющих визуальный и бытовой порядок позднего СССР. Приведённые к единому формату, документы образуют почти квадратную структуру, намеренно лишённую индивидуальных признаков. Финальный красный цвет усиливает её обобщённый характер и превращает документ в символ механизма идеологического регулирования.

(Рис. 22) В. Комар и А. Меламид, «Круг, квадрат, треугольник — каждой семье». Рекламный постер, 1975.

(Рис. 23–25) В. Комар и А. Меламид, «Круг, квадрат, треугольник: интерьерные виды», 1974–1975.

«Обоснованные идеальные концепты чистого и ясного разума — это простые белые фигуры: круг, квадрат и треугольник, — фигуры, которым суждено отныне стать частью вашей жизни», — Комар и Меламид [4, c. 86].

В серии работ «Круг, квадрат, треугольник — каждой семье» Комар и Меламид намеренно используют агитационный тон, превращая художественный жест в аналог идеологического призыва. Геометрические формы предъявляются как универсальные схемы упорядочивания мира — прямое наследие авангардной веры в первичную геометрию. Однако здесь они работают как знак риторической эксплуатации модернистского языка: формы, некогда претендовавшие на революционность, становясь товарными символами, утрачивают связь с утопическими ожиданиями.

(Рис. 26–28) В. Комар и А. Меламид, «Крит: ок. 30 000–10 000 до н. э. (Золотой век)». Фрагменты мультимедийной инсталляции, 1978.

Перформанс с археологическими раскопками на Крите превращает мифологию происхождения искусства в псевдонаучный ритуал. Найденные в рамках перформанса останки Минотавра и геометрические структуры, собранные из костей, соединяют фольклор, археологию и историю авангарда, демонстрируя условность любых великих нарративов о начале искусства.

(Рис. 29) В. Комар и А. Меламид, «Апеллес Зяблов», из серии «Легенды», 1973.

(Рис. 30) В. Комар и А. Меламид, «Апеллес Зяблов», из серии «Легенды». Инсталляция из семи живописных работ, 1973.

Комар и Меламид также разработали образ крепостного художника XVIII века Апеллеса Зяблова, чей вымышленный вклад в искусство они представили как ранний пример абстракции. В созданной ими версии Зяблов создал свое первое беспредметное произведение задолго до авангардных экспериментов начала XX века, тем самым оказываясь условным «предшественником» Малевича. Художники снабдили этот образ собственной биографией, стилистикой и набором работ, оформленных как музейная коллекция. Проект стал частью их стратегии создания альтернативных версий истории искусства на основе полностью вымышленных персонажей.

(Рис. 31) В. Комар и А. Меламид, из серии «Анархистский синтезизм», 1985–1986. «Двойной автопортрет» и «Голубая чашка».

В серии «Анархистский синтезизм» авангардные формы сталкиваются с визуальными кодами советской идеологии. Геометрические структуры, элементы конструктивистского языка и знаки революционной эстетики помещаются в конфликтные комбинации, где авангард утрачивает функцию прогресса и становится материалом для критики идеологических мифов.

(Рис. 33–34) В. Комар и А. Меламид, из проекта «Выбор народа», 1994–1997. «Самая нежеланная картина России» и «Самая желанная картина России».

Леонид Соков

Творчество Леонида Сокова формируется на стыке двух культурных оптик — авангардной устремлённости к новому и народной традиции, склонной снижать, упрощать и переосмысливать любые символы. Его объекты строятся на столкновении высокого и будничного, что позволяет художнику выявлять механизмы культурных мифов и предложить неконвенциональный взгляд на наследие русского авангарда.

(Рис. 35) Л. Соков, «BOT», 2009 / (Рис. 36) Л. Соков, «Очки для каждого советского человека», 2000.

Интерес художника к повседневным жестам и словам согласуется с общей для московского круга 1970-х установкой на «низовые» формы выразительности. Этот сдвиг сближает его с авангардным стремлением к структурной ясности, но Соков переносит акцент в область народной культуры: поговорки, карнавальные модели поведения и бытовые реакции обретают у него материальность и превращаются в скульптурные формулы. Благодаря этому народная пластика предстает как самостоятельная система знаков, сопоставимая по выразительности с модернистскими абстракциями

«Соков находит концепцию скульптуры, которую он будет развивать на протяжении всей своей творческой жизни: акцентирование тех предметов и явлений, что представляются второстепенными обыденному взгляду… или даже маргинальными — официальной культуре», — Андрей Ерофеев [5, c. 45].

(Рис. 37) Л. Соков. «Игрушка», 1983 / (Рис. 38) А. Родченко. «Пространственные конструкции» из третьего цикла «По принципу одинаковых форм», 1921.

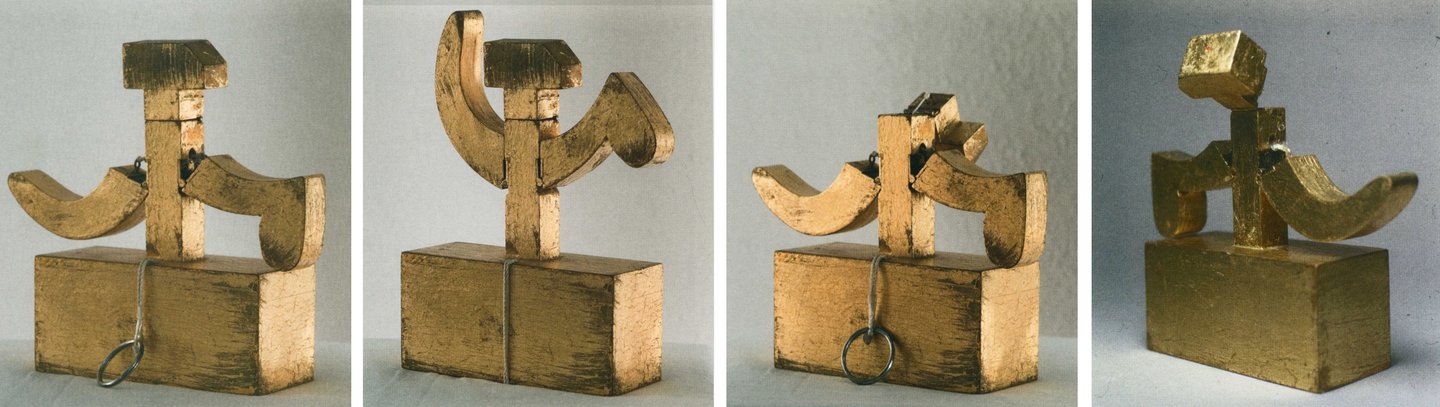

(Рис. 39) Л. Соков, «Замок „Серп и молот“», 1994 / (Рис. 40) Л. Соков, «Абсурдный замок», 1977.

Обращение к символам власти строится на той же логике демистификации. В замке «Серп и молот» политическая эмблема включена в механизм, который при использовании распадается, демонстрируя условность идеологической конструкции. «Абсурдный замок», напротив, не открывается даже при точном следовании инструкции, показывая замкнутую и неработоспособную систему. Сопоставление с конструкциями Родченко здесь принципиально: если у авангардиста расчленение формы ведёт к её структурной ясности, то у Сокова оно выявляет хрупкость и внутреннюю противоречивость символических структур.

(Рис. 41) Л. Соков, «Рождение русского авангарда», 1996 / (Рис. 42) И. Кудряшов, «Портрет девушки», 1919.

Переосмысление мифов культуры получает особую выразительность в работе «Рождении русского авангарда». Грубая деревянная резьба и ярмарочные клише превращают историю авангарда в упрощённую сцену, где кубические фигуры сведены к игрушечной форме. Тем самым подрывается героический нарратив о рождении нового искусства: авангард показан как конструируемый миф, не менее условный, чем народные легенды.

«Используя устоявшийся в культуре миф или идентифицируя новый, Соков часто деконструирует его, развенчивает и низводит с пьедестала через разоблачающий, показывающий его абсурдность смех», — Юлия Туловская [6, c. 207–208].

Более прямой диалог с модернизмом возникает в объектах, где художник цитирует Лисицкого и Малевича. Перерабатывая композицию «клина» и вводя слово «гласность», Соков сопоставляет авангардный призыв к действию с позднесоветским политическим языком. В металлических работах он соединяет малевичевские формы со стулом или замком, и абстракция теряет автономию, втягиваясь в утилитарную среду. Это показывает, как авангардная «чистой формы» превращается в знак, функционирующий уже не в идеологическом, а в повседневном регистре.

(Рис. 43) Л. Соков, «Плакат Эль Лисицкого», 1987 / (Рис. 44) Э. Лисицкий, «Клином красным бей белых», 1919–1920.

(Рис. 45) Л. Соков, «Стул и супрематизм Малевича», 2004 / (Рис. 46) Л. Соков, «Две несовместимости. Кованый замок и супрематизм Малевича», 1999.

Особенно выразителен жест, в котором Соков помещает на грудь двуглавого орла чёрный квадрат — символ, ассоциируемый с культурной духовностью. Однако квадрат откидывается, словно крышка кастрюли, открывая фотографию пьяного застолья. Контраст между государственным символом, модернистским знаком и бытовой сценой показывает условность и взаимозаменяемость этих образов.

(Рис. 47) Л. Соков, «Русская эмблема за квадратом Малевича», 2007.

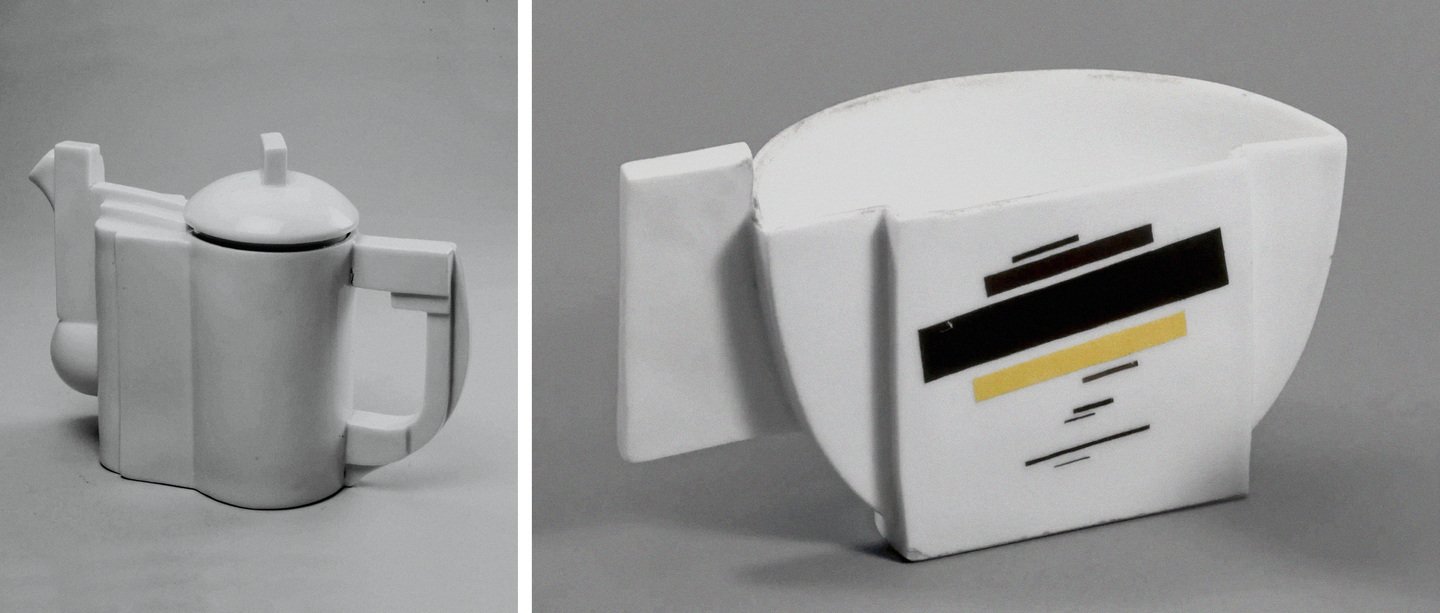

Схожий принцип действует в проекте Музея современного русского искусства, выполненного как гигантский супрематический «гроб»: авангардная утопия предстает тяжёлой конструкцией, требующей транспортировки. Вариация с чайником, оснащённым танковой башней, вновь разрушает идею «чистой формы», выявляя скрытое стремление авангардных проектов к тотальности.

(Рис. 48–49) Л. Соков, «Фонтан», 2006 / Л. Соков, «Куда делась агрессивность русского авангарда?», 2002 / (Рис. 50–51) К. Малевич, «Чайник с крышкой», 1923 / К. Малевич, «Получашка», 1923.

«…та же яркость, неожиданность и остроумную конструктивность в построении вещи можно встретить в крестьянской игрушке, в ярмарочном балаганном аттракционе…», — Игорь Шелковский [7, c. 37].

(Рис. 53) Л. Соков, «Музей современного русского искусства», 2003 / (Рис. 54) Л. Соков, «Матрёшка на „Квадрате“ Малевича», 2006.

Эта мысль точно описывает позицию Сокова: соединяя авангардные конструкции с народной образностью и материальной конкретикой, он возвращает модернизму утраченный потенциал открытости. В его руках авангард перестаёт быть догмой и вновь становится живым культурным языком, способным действовать в пространстве иронии, игры и сопротивления идеологическим схемам.

(Рис. 55) Л. Соков, «Похороны Малевича», 2002.

Борис Орлов

Творчество Бориса Орлова формируется в диалоге с художественными системами ХХ века, прежде всего с авангардными идеями конструктивности, типизации и модульности формы.

Его ранние «расколотые» объекты, собранные из разнородных фрагментов, продолжают конструктивистскую логику сборки, но наполняют её иным содержанием: соединение осколков становится метафорой восстановления утраченной культурной целостности. Такой жест одновременно подчёркивает материальность объекта и выявляет напряжение между разрушением и удерживающим порядком — одну из ключевых тем Орлова.

(Рис. 56) Б. Орлов, «Бюст в духе Растрелли (Император)», 1973–1974 / (Рис. 57) Б. Орлов, «Голова императора», 1971 / (Рис. 58) Б. Орлов, «Две фигуры с натюрмортом», 1971.

В серии «Аллея героев» художник обращается к иконографии советской визуальности, совмещая античный бюст Цезаря с атрибутами массовой культуры. Здесь он разрабатывает принцип типизации, напоминающий авангардную редукцию индивидуального признака: все фигуры становятся вариациями одного архетипа.

(Рис. 59) Б. Орлов, «Аллея Героев», 1975.

«Галерея парадных портретов выглядит так, как будто само имперское сознание используется автором в виде позирующей ему натуры», — Виктор Тупицын [8, c. 100].

Позднее Орлов приходит к строгим деревянным структурам, на основе которых формируется цикл «парсун». Заимствуя термин из русской традиции портрета между иконой и светским изображением, художник осуществляет обратный жест: сводит индивидуальность к знаку. Орденские планки образуют жёсткую решётку, над широкой прямоугольной грудью появляется только условная отметка головы. Здесь модель авангардной структурности используется для анализа коллективного субъекта, формируемого через знаки статуса и символы власти.

(Рис. 60-61) Б. Орлов, «Чёрная парсуна», 2000 / «Чёрная парсуна», 1989.

(Рис. 62-64) Б. Орлов, «Белый парадный портрет», 1981 / «Белый парадный портрет II», 1981 / «Белая парсуна», 2000.

Работа с имперской символикой усиливается в инсталляции «Иконостас в имперском стиле», где знаки власти выстраиваются в строгую модульную схему. Центральный объект — «Пантократор» — превращает фигуру властителя в вертикально организованную конструкцию, а лозунг «Стоять смирно» заменяет религиозную интонацию дисциплинарной.

Так Орлов демонстрирует, как визуальный язык власти может быть разобран на формальные элементы и вписан в авангардную логику структурного анализа.

(Рис. 65) Б. Орлов, «Иконостас в имперском стиле», 1989 / (Рис. 66) Б. Орлов, «Пантократор», 1990.

В цикле «Гибель богов» художник обращается к метафоре падения утопии. «Икар» — самолёт-орден, потерпевший крушение, — резюмирует судьбу модернистской идеи полёта, значимой и для футуризма, и для раннего соцреализма. Герои этой серии строятся как перевёрнутые пятиугольные орденские колодки, напоминающие советские награды. Упрощённый профиль медали и её широкие «плечи» создают новый тип фигуры: более антропоморфной, но лишённой индивидуальности, что подчёркивает критическую переоценку авангардных тем героизма и подъёма.

(Рис. 67) Б. Орлов, «Икар», фрагмент инсталляции, 1991 / (Рис. 68) Б. Орлов, «Гибель богов», фрагмент инсталляции, 1991.

Следующий шаг Орлова в работе с авиационной символикой — инсталляция «Парад астральных тел». Самолёты вылетают из чёрного прямоугольника, напоминающего «Чёрный квадрат», и превращаются в имперских орлов. Авангардный знак «ничто» становится точкой рождения новых идеологических эмблем. Эта логика перекликается с оценкой исследовательницы Екатерины Бобринской, для которой различные типологии Орлова — тотемы, парсуны, бюсты — формируют «единую линию анализа коллективного субъекта, проявляющегося под разными масками» [9, с. 103-104].

(Рис. 69) Б. Орлов, «Альбатрос», 1990 / (Рис. 70) Б. Орлов, «Летать выше! Летать ровнее!», 1990.

«Орлов превращает саму авангардистскую утопию в архаический миф», — Екатерина Бобринская [10, c. 104].

Наиболее прямой диалог с авангардом возникает в серии «Прибавочный элемент». Опираясь на теорию Малевича о прибавочном элементе как пластическом признаке каждого нового художественного направления, Орлов использует супрематические формы как дополнительный слой, нанесённый поверх негативных фотографий боевых самолётов. Здесь супрематизм перестаёт быть языком утопии и превращается в аналитический инструмент, позволяющий выявить, как модернистские формы включаются в работу идеологического аппарата.

(Рис. 71–74) Б. Орлов, Из серии «Прибавочный элемент», 2001.

(Рис. 75) Б. Орлов, «Следы первой любви. Джаспер Джонс. Казимир Малевич», 1995 / (Рис. 76) К. Малевич, «Голова крестьянина», 1926.

Ростислав Лебедев

Ростислав Лебедев работает с наследием авангарда как с устойчивым визуальным кодом, утратившим утопическую энергию и ставшим легко тиражируемым знаком. Его стратегия близка принципам поп-арта: узнаваемые модернистские символы — квадрат, схемы, канонические композиции — выступают как готовый материал, который можно пересобирать, насыщать новыми контекстами и включать в визуальную среду позднесоветского времени.

(Рис. 77) Р. Лебедев, «Без головы (по Малевичу)», 1991 / (Рис. 78) К. Малевич, «Три женские фигуры», 1930.

(Рис. 79) Р. Лебедев, «Левитан и конница», 1991.

Переработка авангардных мотивов особенно заметна в его обращении к «Трём женским фигурам», «Красной коннице» и другим знаковым композициям Малевича. Используя трафаретные вырезы, полосатые принты и наслоённые красочные фактуры, Лебедев превращает сложный авторский образ в легко воспроизводимую схему. Так модернистская форма становится податливым материалом и свободно вовлекается в идеологический визуальный оборот, что позволяет художнику показать степень её изношенности и утраты первоначальной смысловой устойчивости.

(Рис. 80) Р. Лебедев, «Чёрный квадрат», 1981 / (Рис. 81) К. Малевич, «Чёрный квадрат», 1930.

Значительная часть его языка формируется на пересечении игровой и аналитической установки. Объекты Лебедева, напоминающие увеличенные детские конструкты, моделируют ситуацию свободного обращения со знаками и предметами — как с элементами открытой системы.

«…все абсолютные и неподвижные ценности сегодня трансформируются в относительные, динамические и взаимозаменяемые — согласно предлагаемым условиям игры», — Виталий Пацюков [11, c. 15].

Эта мысль напрямую соотносится с художественной логикой Лебедева, для которого авангардные формы становятся подвижными, легко перенастраиваемыми элементами визуальной культуры

(Рис. 82) Р. Лебедев, «Сделано в СССР», 1979.

(Рис. 83) Р. Лебедев, «Нет выхода», 1979 / (Рис. 84) Р. Лебедев, «Экологическая конструкция», 1979.

Игровая логика наиболее отчётливо проявляется в работе «Сделано в СССР». Плакатно-красный фанерный параллелепипед — одновременно трибуна, брус и символический «гроб» — превращает производственный лозунг в автономный объект. Надпись утрачивает пропагандистскую функцию и начинает существовать как самодостаточный знак, демонстрируя механистичность и чрезмерность идеологических притязаний. Лебедев буквально овеществляет лозунг, превращая его в материальную структуру, где визуальная оболочка полностью отделена от содержания.

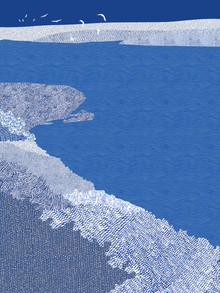

(Рис. 85) Р. Лебедев, «Красный квадрат», 1981 / (Рис. 86) Р. Лебедев, «Солнцеворот», 1980.

Метод трафаретизации, последовательно используемый художником, сводит образы к внешнему контуру. Вещи, фигуры и состояния у него существуют как схемы — будто перевёрнутые на изнанку и лишённые глубины. Отсюда возникает его концепция «картонности»: материалы — фанера, железо, клеёнка — становятся метафорой серийной и вторичной визуальной среды, где форма функционирует как пустой знак.

(Рис. 87-88) Р. Лебедев, Из серии «Путь к счастью», 1988.

Лебедев не продолжает авангардную утопию, а исследует её судьбу в условиях позднесоветской культуры. Он показывает, что модернистские символы легко перенаправляются и включаются в новые игровые и идеологические сценарии. В его практике авангардная форма окончательно перестаёт быть проектом будущего и превращается в элемент культурной игры — инструмент анализа современного состояния визуальной среды.