Музей в Горицком монастыре

Музей-заповедник в Переславле-Залесском был открыт в 1919 году на территории Горицкого Успенского монастыря, упраздненного еще при Екатерине Великой. Спустя столетие РПЦ инициировала процесс возврата церковной собственности, который осложнется тем, что богатейшее собрание музея в городе негде разместить.

В числе 80 тысяч экспонатов, выставленных в залах и хранящихся в запасниках, есть картины из собрания академика живописи Дмитрия Николаевича Кардовского, древние рукописные книги и иконы, произведения русского искусства XV–XIX веков.

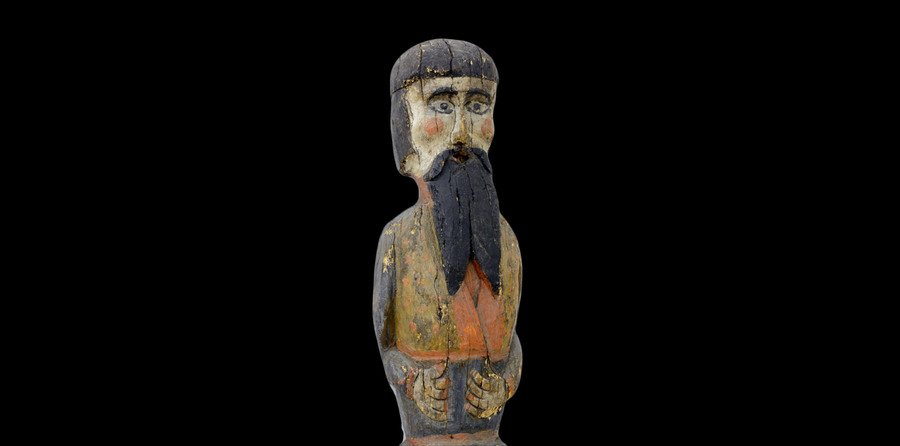

В коллекции деревянной скульптуры и декоративной резьбы Переславского музея-заповедника — более ста единиц хранения. Она появилась благодаря усилиям первого директора музея, археолога и краеведа Михаила Ивановича Смирнова, после революции бросившегося спасать художественные ценности в помещичьих усадьбах.

Первой в собрание поступила резная фигура, которая украшала ворота имения Бектышево, принадлежавшего управляющему кабинета Николая II генерал-лейтенанту Евгению Николаевичу Волкову

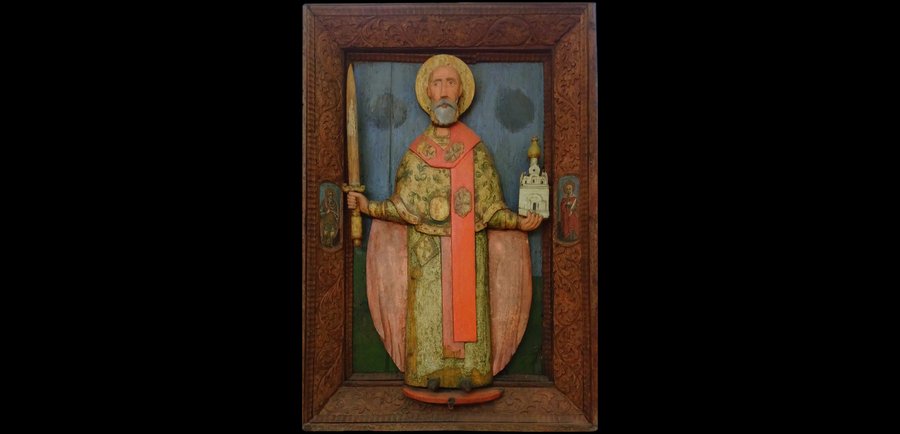

Киотное изображение XVII века из Никольской церкви села Скоблево

В XVIII — начале XIX века в России широкое распространение получили резные деревянные скульптуры Христа с терновым венцом на голове. В музее в настоящее время хранятся девять подобных композиций. В коллекции есть также две скульптуры Николы Можайского — широко распространенного в городских и сельских приходах Переславского уезда варианта образа святого Николая Чудотворца.

Много резных скульптур было собрано Смирновым в конце 1920-х годов. Из закрытых сельских церквей и часовен уезда в музей привозили деревянные раскрашенные скульптуры ангелов, Богоматери, Иоанна Богослова, праведных жён, апостолов.

Резные скульптуры являлись частью иконостасов, где размещались на выступающих колонках, карнизах, верхней части алтарной преграды. Талантливые местные резчики в работе над ними использовали разнообразные виды резьбы и росписи. Раскрашивая скульптуры, мастера предпочитали «природные» цвета: голубой, синий, изумрудно-зелёный, красный, выбирая мягкие приглушённые тона. Цветом они усиливали ощущение объёмности формы.

Богоматерь (слева) и Иоанн Богослов XVIII в. Резьба по дереву, роспись, позолота

Жена Мироносица (из группы «Положение во гроб») XVIII в. (слева) Богоматерь (справа). XVIII в. Резьба по дереву, роспись

Кроме скульптуры в музей из разных храмов поступали царские врата. Одни из них были украшены декоративной резьбой, другие — многофигурными резными композициями «Тайная вечеря», «Благовещение».

Замечательным образцом русской декоративной резьбы считаются царские врата XVII века из иконостаса Церкви Введения Пресвятой Богородицы во храм, находившейся в Рыбной слободе и разобранной в 1920-е годы.

Переславский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник известен своим собранием икон XVI–XVIII веков. В экспозиции декоративно-прикладного искусства представлены изделия золотых и серебряных дел мастеров, керамика, резьба по дереву, изделия из металла. В основу собрания русской живописи XIX века была положена коллекция картин переславца Ивана Петровича Свешникова, хранившаяся в кладовой Румянцевского музея. Смирнов вспоминал: «Прислали мне 45 картин, среди них были: Шишкина — „Ручей в лесу“, Семирадского — „Опасный урок“, Сведомского — „Фульвия с головой Цицерона“, Дубовского — „Взморье“, Соколова — „На родине“, Клевера „Закат“, Венига — „Дедушка, спаси“, Маковских и другие. Одним словом, ценные коллекции, главным образом, передвижников».

Павел Сведомский. Фульвия с головой Цицерона

Переславль-Залесский музей-заповедник

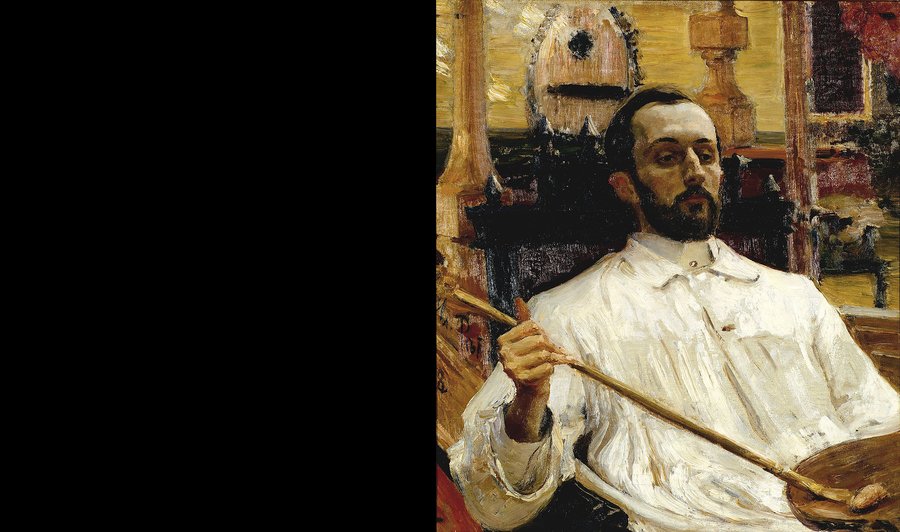

Важную роль в пополнении художественных коллекций сыграл Дмитрий Николаевич Кардовский — мастер рисунка, иллюстратор книг, художник театра, педагог, и его жена Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская. Благодаря их усилиям в 1927 году собрание живописи пополнилось работами художников «Мира искусства» и «Союза русских художников». Скончавшийся в феврале 1943-го Дмитрий Николаевич был погребен на территории Горицкого монастыря, неподалеку от входа в музей.

Важную роль в пополнении художественных коллекций сыграл Дмитрий Николаевич Кардовский — мастер рисунка, иллюстратор книг, художник театра, педагог, и его жена Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская.

Интересна музейная коллекция провинциального портрета XVIII–XIX веков, составленная из работ преимущественно малоизвестных мастеров. В XIX веке мода на написание портретов распространилась среди русских купцов и фабрикантов. Переславские купцы первой гильдии Темерины, пожалованные в 1848 году званием потомственных дворян, также решили следовать веяниям времени.

Павел Колендас. Портреты Николая Петровича, Александры Петровны, Петра Петровича Темериных.

1844. Холст, масло. Переславский музей-заповедник

Владельцы полотняной фабрики и дома на Семеновской улице (он сохранился по сей день и является самым старым жилым зданием в городе) заказали портреты художнику Павлу Колендасу. Тому особенно удались изображения детей — Петра, Николая и Александры, в которых художник умело передал непосредственность, простоту и гармонию.