Слезы Шопена, или Музыкальные разоблачения

Есть ли связь между «Реквиемом» Моцарта и известным фильмом с Джаредом Лето? Какой общий, «тайный» источник объединяет то, что слушатели иногда назвают «Слезами» Шопена, «Нежностьб» Дебюсси и «Душой» Шостаковича? И почему в очередь за авторством кантаты Карла Орфа выстраиваются Вагнер, Бетховен и Вангелис? Эта статья рассказывает о нескольких случаях, когда произведениям известных композиторов приписываются искаженные названия и ложное авторство.

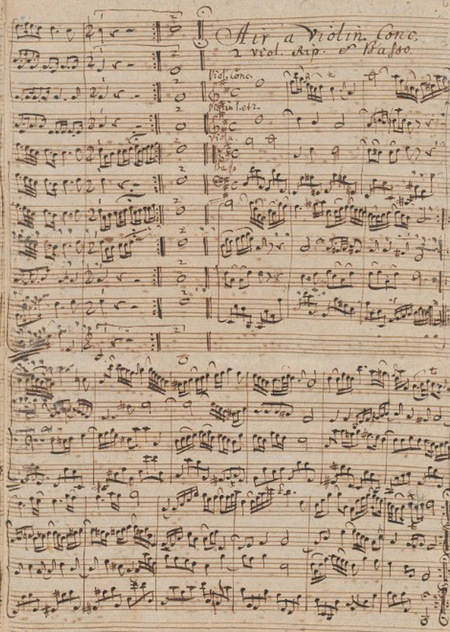

Еще со времен музыкального барокко теоретики и практики всячески развивали теорию аффектов, создавая и закрепляя в своих опусах определенные формулы, интонации и иные средства для выражения многообразия «движений души»: любви, плача, радости и ликования, ярости, сострадания и слез, страха, уныния, упорства и отваги, удивления и прочих страстей.

С одной стороны, композиторы могут гордиться тем, что добились своей музыкой главного — достучались до человеческого сердца. Свидетельством того могут служить весьма поэтичные и эмоциональные наименования известных композиций, которыми пестрят известные музыкальные платформы. Однако эта же эмоциональная восприимчивость породила множество искаженных названий композиций великих авторов. Попробуем разобраться, как так вышло и что же с этим делать.

«Последние часы Моцарта», Генри Нельсон о’Нил

Как известно, последнее сочинение Моцарта овеяно мистической тайной его создания: незадолго до своей смерти композитор получил заказ на заупокойную мессу, при этом заказчик не назвал своего имени и, видимо, намеревался выдать сочинение за свое творение. Им оказался граф Франц фон Вальзегг цу Штуппах, который нередко присваивал себе чужую музыку. Граф собирался таким образом почтить память своей покойной супруги Анны фон Фламберг. Выполнив собственную копию сочинения, Вальзегг исполнил Реквием под своим именем 14 декабря 1793 года, т. е. уже после смерти Моцарта.

«Реквием» стал лебединой песней Моцарта: композитор предчувствовал, что пишет заупокойную мессу самому себе, так и вышло — «Реквием» не был им закончен. По просьбе овдовевшей Констанцы Моцарт работу завершил ученик композитора Франц Ксавер Зюсмайр, который уже помогал учителю в работе над оперой «Милосердие Тита» и более других был посвящен в работу над «Реквиемом», получив от автора «подлинное руководство» (förmliche Unterricht).

Справедливости ради стоит напомнить, что «Реквием» писал, конечно, не только Моцарт. Авторские сочинения на текст заупокойного молитвословия появляются уже в эпоху позднего Возрождения, первой авторской композицией считается «Реквием» Йоханнеса Окегема (ок. 1425–1497). К каноническим латинским текстам обращались композиторы эпохи барокко, классицизма (А.Сальери, Л. Керубини, М. Гайдн), романтизма (Г. Берлиоз, А. Брукнер, Й. Брамс, Дж. Верди, А. Дворжак и др.). Однако именно «Реквием» Моцарта чаще всего «всплывает» в названии аудиодорожки к вышеупомянутому фильму, как самая известная среди академических композиций в этом жанре.

Обратив внимание на музыку Мансела, нетрудно заметить типичные страдальческие интонации — полутоновые «вздохи» (ит. Lamento), нисходящие мотивы, часто встречающиеся в подобающих ситуациях как в духовной музыке, так и, например, в оперных ариях. Концентрация этих «стонущих» интонаций в композиции, выполненной в технике минимализм, предельная: ими пронизаны как горизонтальные линии инструментальных партий, так и гармоническая вертикаль, что создает должный гипнотический эффект.