Феномен синхронизации в контексте исследований современного искусства

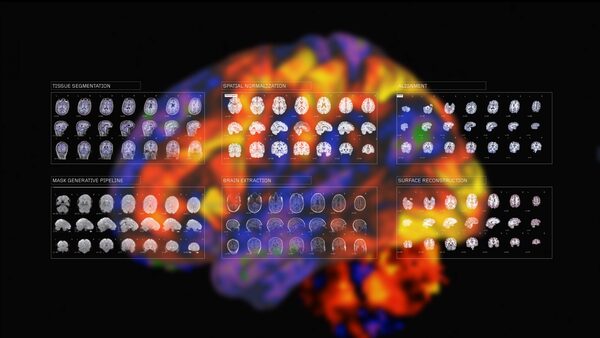

Статья исследует феномен синхронизации в контексте современного искусства, связывая его с концепцией Brainmedia, в рамках которой человеческий мозг рассматривается как новый тип медиа. Нейроповорот, обусловленный интеграцией нейротехнологий в культуру, трансформирует художественные практики, расширяя выразительные средства современных художников за счет методов нейровизуализации (ЭЭГ, МРТ и т. д.) и научных концепций, связанных с исследованиями мозга.

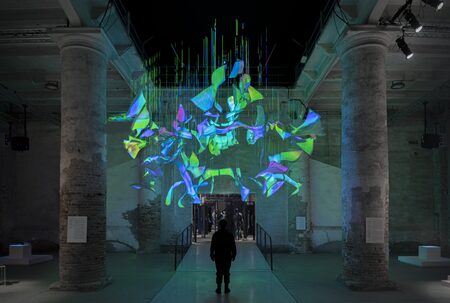

Рефик Анадол, Sense of Space, 2021. 3D AI Data Sculpture. Смешивая визуальные проекции с архитектурными формами, Анадол предлагает зрителям переосмыслить свое представление о пространстве.

Так возникает Brain art — направление современного искусства, в котором нейротехнологии используются для визуализации и художественного осмысления нейрофизиологических процессов.

На примере феномена синхронизации, лежащего в основе социального познания и взаимодействия, авторы прослеживают поступательный процесс интеграции научных понятий и концептов нейронаук в сферу искусства и их переосмысления художественными методами. Несмотря на то, что общие принципы феномена синхронизации интуитивно были понятны художникам задолго до открытия зеркальных нейронов и механизма эмпатии, появление научно подтвержденных данных существенно расширило пространство интерпретаций и дало новую степень свободы для творческих экспериментов.

Александр Родченко, «Ритмическая гимнастика», 1936 / Марина Абрамович, «Измеряя магию взгляда», 2011 (визуализация деятельности головного мозга в режиме реального времени)

Авторами выделяются три стратегии феномена синхронизации в искусстве:

- интуитивная

- технологическая

- концептуальная.

Фриз Парфенона — скульптурная композиция, которая была создана между 443 и 438 гг. до н. э., вероятнее всего под руководством Фидия.

Интуитивная стратегия: синхронизация как визуальный прием.

Жак Луи Давид, «Клятва Горациев», 1784 / Густав Клуцис, «СССР — ударная бригада мирового пролетариата», 1931

Густав Клуцис, «ВКП (б) — вождь и организатор Красной армии», 1932

Классическое искусство интуитивно использовало нейробиологические механизмы, которые подробно описываются и анализируются в статье, для создания убедительных визуальных нарративов. В частности, авторы рассматривают такой прием как изокефалия (или равноголовие — художественный прием, при котором головы персонажей многофигурной композиции расположены на одном уровне, причем персонажи могут различаться размерами и позами). Применение изокефалии придает композиции ритмическую упорядоченность и вовлекает зрителя в эмоциональное переживание, обусловленное механизмом действия зеркальных нейронов. Это прием ясно читаемой «плакатной риторики». Художники достигают эффекта синхронизации и вовлечения зрителя в единое пространство сопричастности за счет использования приемов визуальной риторики, однако сам принцип синхронизации практически не проблематизируется.

Технологическая стратегия: синхронизация как инструмент вовлечения зрителя и художественное измерение brain-to-brain.

Lancel/Maat, «E.E.G. КISS», 2014-2022 / Сьюзанн Диккер, «The Mutual Wave Machine», 2013.

Sharing Perspectives at Tate Modern.

Для реализации творческого замысла в качестве визуальных средств, как правило, применяется высокотехнологичное оборудование — специальная аппаратура для сканирования, записи и трансляции активности мозга. Ее использование подразумевает не только знание необходимых технологий, но и знакомство с научными основами исследуемого феномена. Предметом изучения становятся актуальные нейроконцепты, которые в ходе исследования целенаправленно препарируются и рефлексируются художественными методами. Уверенно оперируя знаниями о нейробиологических основах изучаемого феномена, художники создают специальное пространство художественного эксперимента, содержанием и теоретической базой которого становятся научные концепты. Эта стратегия активно реализуется в пространстве перформансов и инсталляций, предполагающих активное участие зрителя в качестве полноправного партнера и соавтора.

Рефик Анадол, Melting Memories, 2018.

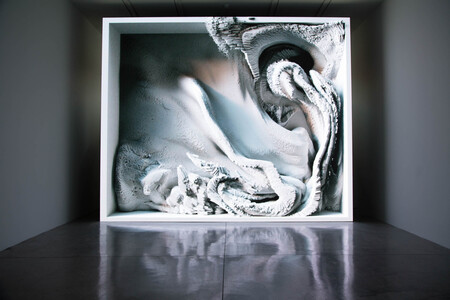

Мириам Симун, «Transhumanist Cephalopod Evolution», 2018.

Концептуальная стратегия: синхронизация как концепция и послание.

Концептуальная стратегия является продолжением технологической, но предполагает междисциплинарный синтез и концептуализацию более высокого уровня. В работе с темой синхронизации художники Brain art не ограничиваются пространством межличностных коммуникаций. Они активно поднимают такие онтологические вопросы, как синхронизация с Другим, космосом, Искусственным Интеллектом и пр. Таким образом, понятие синхронизации в этом случае начинает рассматривается в более широком контексте — от взаимодействия с нечеловеческим Другим до футурологических концепций «нейронета». В подобных художественных практиках рассмотрение феномена синхронизации переходит на новый уровень концептуализации, актуализируя вопрос о глобальном медиальном присутствии мозга: от нейрофизиологического механизма и социокультурного феномена к синхронизации как глобальной идее и самостоятельному художественному «посланию». Феномен синхронизации в данном случае представляет интерес уже не как нейрофизиологический механизм, а, скорее, как философская категория и как самостоятельная концепция.

Мириам Симун, «Transhumanist Cephalopod Evolution», 2018.

Таким образом, авторы статьи рассматривают синхронизацию как ключевой феномен, связывающий нейробиологические механизмы, социальное взаимодействие и современное искусство.

Александр Родченко, «Девушки с платками», 1935 / Борис Игнатович, «Контроллеры», 1929

Основная задача описанных в статье произведений искусства — не только придать аффективное измерение научным экспериментам, «оживить эмпирические исследования в теле зрителя», но и предложить новую интеллектуальную повестку на стыке искусства и науки. Разыгрывая в безопасном пространстве художественных практик различные сценарии будущего, оно дает возможность человечеству выбрать оптимальный путь развития. Brain art как направление сайнс-арт по сути своей становится пространством междисциплинарного синтеза интеллектуальных и творческих усилий ученых, художников и самого общества, так как зритель является не просто созерцателем, а активным соучастником и подчас соавтором в художественных практиках мозгового искусства.

В работах Brain art синхронизация становится основой для футурологических сценариев — от взаимодействия с ИИ (Machine Hallucinations) до переосмысления человеческой эволюции через модели головоногих моллюсков (проект М. Симан).

Андрей Тарковский, «Солярис», 1972.

Прочитать полную версию статьи можно по ссылке