Японизм в русской графике серебряного века (конец XIX– начало XX в.)

Интерес к японскому искусству в России возник в середине 90-х гг. XIX в. Особенно после состоявшейся в Петербурге в 1896 г. выставки японских гравюр из коллекции С. Н. Китаева. Считается, что именно с нее начался «японский выставочный бум». Влияние японской живописи прослеживалось и на страницах журнала «Мир искусства».

В период Серебряного века (1900—1930-е г.) в России процветали новые художественные веяния и искусство японских художников не стало исключением, став кладезем вдохновения для русских графиков.

На первый взгляд работы русских художников, написанные под влиянием японских мастеров, оставляют неоднозначное впечатление — незнающему человеку трудно проследить черты японизма в них. Однако это явление в русском искусстве идеальный пример переосмысления и собственной интерпретации, который трансформировался в уникальный стиль.

Именно этим меня подкупила тема данного исследования. Мне стало интересно, как настолько колоритный и нестандартный стиль японских художников (который, кажется, никак не вписывается в стиль русских живописцев) смог не только вдохновить русских художников Серебряного века, но и повлиять на их мировосприятие. Я решила отобрать русских графиков, в работах которых, на мой взгляд, прослеживались черты японизма. Также я обращала внимание на русских мастеров, которые открыто восхищались японскими творцами и заявляли об этом: А. Н. Бенуа, А. П. Остроумова-Лебедева, И. Я. Билибин, В. Д. Фалиев, а также М. А. Врубель. Для сравнения с японскими мастерами я отобрала работы таких художников как: Кацусика Хокусай, Китагава Утамаро и Утагава Хиросигэ, Утагава Куниёси и Утагава Кунисада.

Гипотеза заключается в том, что японское искусство настолько сильно повлияло на русских графиков, что воодушевило их не только перенять приемы, но и осмыслить привычные темы работ (например снегопад). Обращение к тем же темам, что и японские мастера яркий тому пример. Я выделила основные лейтмотивы работ русских графиков, которые соприкасались с темами японских художников. Они и стали основой для структурирования работ: пейзажи, мосты, корабли, моря, растения и животные, природные явления, фольклор.

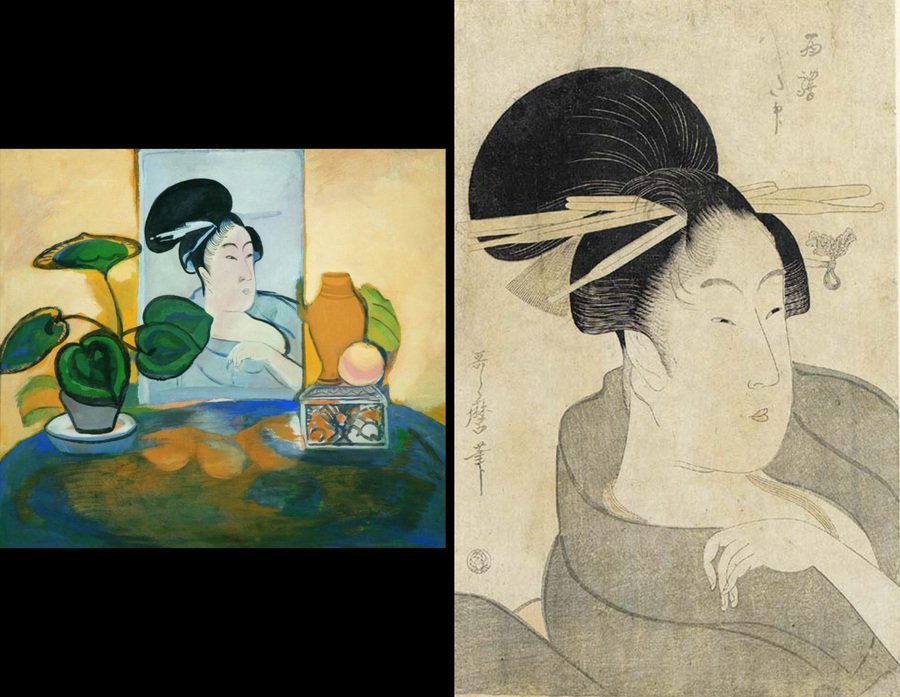

П. Кузнецов «Натюрморт с японской гравюрой», 1912-13 гг. // Китагава Утамаро «Портрет красавицы», 1790

«Понятие порядка возникает из глубокого осмысления природы… Это архитектурный порядок, основанный не столько на геометрических или физических принципах, сколько на эстетических…»

К. Танге

ПЕЙЗАЖ

А. П. Остроумова-Лебедеву по праву можно назвать поклонницей японских эстампов, в России она одна из первых начала экспериментировать с техникой цветной гравюры. Графические виды Петербурга Остроумовой-Лебедевой, черно-белые пейзажи, по ее собственному признанию, написаны под впечатлением от японских гравюр укиё-э. В её картине «Подражание Хиросигэ» (1903) прослеживается переосмысленный опыт японского художника Утагава Хиросигэ — мы наблюдаем ту же мягкую тушевку, теплые, монохромные цвета, но при этом очень выразительные графичные линии, рисующие силуэты гор, деревьев, волн.

А. Н. Бенуа создал удивительные декорации к опере с танцевальными интермедиями «Соловей» (1914). Силуэты деревьев очень напоминают технику Хокусая — немного рваные, фактурные линии и чистые желтые, синие цвета.

«Их чудесное искусство, вся их… культура… полюбилась настолько, что многие из нас обзавелись коллекцией японских эстампов…»

А. Н. Бенуа

А. П. Остроумова-Лебедева «Мыс Фиолент в Крыму» (Подражание Хиросигэ), 1903

Утагава Хиросигэ «Виды Икахо: пики Футацудаке в снегу», 1840

А. Н. Бенуа эскиз декорации к опере с танцевальными интермедиями «Соловей», 1914

Кацусика Хокусай «Озеро Сува в провинции Синао» (серия «Тридцать шесть видов Фудзи»), 1830-32 гг.

А. Н. Бенуа эскиз декорации к опере с танцевальными интермедиями «Соловей», 1914

Кацусика Хокусай «Мисима Пасс в провинции Кай», 1817

МОСТЫ, КОРАБЛИ И МОРЕ

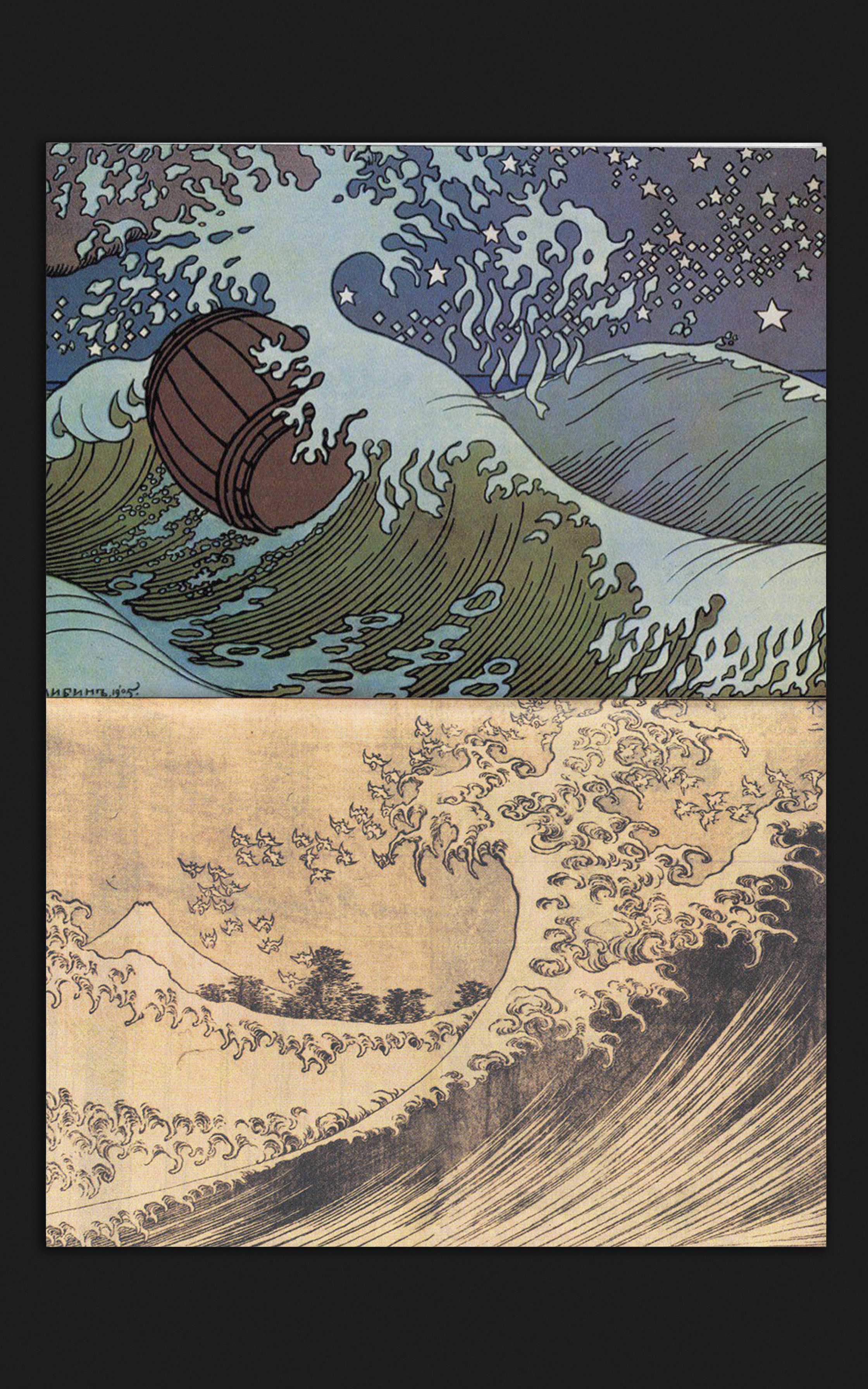

И. Я. Билибина в те годы был очень увлечен одним из лучших мастером гравюр Кацусикой Хокусаем. Это воодушевление художником четко прослеживается в иллюстрации к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина — «Бочка по морю плывет» (1905), где видна отсылка к работе Хокусая «Фудзи среди волн» (1834). А. П. Остроумова-Лебедева подобно японским мастерам черпала вдохновение из вод Петербурга и посвятила большую часть своих работ этим видам.

И. Я. Билибин, «Бочка по морю плывёт», 1905

Кацусика Хокусай, серия гравюр «Сто видов Фудзи», 1834

И. Я. Билибин «Сказка о царе Салтане», 1905

Кацусика Хокусай «Болото Кадзикадзава в Косю», гравюра из серии «Тридцать шесть видов Фудзи», 1830

А. Остроумова-Лебедева «Сальный буян», тоновая литография, год неизвестен

Утагава Хиросигэ «Луна под мостом Рёгоку», 1831

А. П. Остроумова-Лебедева «Нева», тоновая литография, год неизвестен

Кацусика Хокусай «Канал Усибори в провинции Хитачи», ок. 1830

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Создавая коллекцию ботанических открыток, А. П. Остроумова-Лебедева определенно вдохновлялась техникой японских мастеров. Например в «Этюде ветки» (1902) прослеживается та же динамика линий, что и у Хиросигэ. И. Я. Билибин создавал множество иллюстрации для сказок, поэтому частыми персонажами в его работах были животные. Интересно то, как японская техника совершенно иначе воспринимается в иллюстрациях с русскими народными мотивами. В первую очередь привлекает цветовая палитра, очень схожая с работами Хиросигэ и Хокусая.

А. П. Остроумова-Лебедева «Этюд ветки», 1902 // Утагава Хиросигэ «Ива и летучие мыши, раковины, горный водопад, камень на реке», 1845

М. А. Врубель «Полевые цветы», 1884 // Китагава Утамаро «Рисовая саранча, красная стрекоза, гвоздики, китайские колокольчики», 1788

А. П. Остроумова-Лебедева «Ботанические открытки» // Кацусика Хокусай «Ипомеи и древесная лягушка», 1834

И. Я. Билибин «Сокол», эскиз иллюстрации к былине «Вольга», 1927 // Утагава Хиросигэ «Сусаки и полет Дзюман-цубо около Фугакавы», 1857

И. Я. Билибин «Петух» (серия из шести открытых писем «Загадки»), 1905 // Кацусика Хокусай «Петух, курица и цыпленок с традесканцией», 1833

И. Я. Билибин «Богатырь Вольга превратился в щуку», литография к изданию «Былины. Вольга», 1902-1904 // Хиросиге Утагава «Мост Суидо и Суругадай», 1857

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

А. П. Остроумова-Лебедева почерпнула идею из работ Андо Хиросигэ о запечатлении красоты повседневности окружающего мира. Работы японского мастера стали источником вдохновения новых мотивов: снегопад, заснеженные улицы, ливень, сияющие звезды на фоне ночного неба. Интересно, что только в России снежная тема была наиболее распространена. В подобной технике стал работать В. Фалиев. Он отмечал, что именно японские гравюры научили его многоцветности. Его прославили динамичные работы, посвящённые Волге: «Плоты на Волге» (1919) и др.

А. П. Остроумова-Лебедева «Летний сад», 1902 // Утагава Хиросигэ «Холм Юхиноока и мост Тайкобаси в Мэгуро», 1857

А. Н. Бенуа «Развод караула перед Зимним дворцом при Павле I», 1903

Утагава Хиросигэ «Фуджикава», серия «Пятьдесят три станции Токайдо». Станция 37 — Фуджикава-шуку, Оказаки, 1830

В. Д. Фалиев «Плоты на Волге», 1919 // Кацусика Хокусай «Фудзи. Внезапный дождь», 1820-е

А. П. Остроумова-Лебедева «Екатерининский канал», 1920

Утагава Хиросигэ «Ночной дождь на Коидзуми», 1830-е

А. П. Остроумова-Лебедева «Павловск. Туман», 1901

Утагава Кунисада «Туманный пейзаж», 1832

А. П. Остроумова-Лебедева «Петропавловская крепость ночью», 1946

Утагава Хиросигэ «Сосна „Сюби-но мацу“ на реке Асакусагава», год неизвестен

ФОЛЬКЛОР И ТРАДИЦИОННЫЕ КОСТЮМЫ

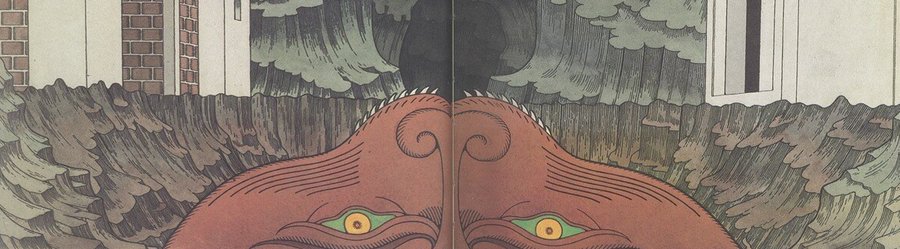

Декорации и костюмы к опере «Соловей» А. Н. Бенуа хорошо повторяют традиционные приемы японских художников — те же опущенные уголки рта «злого» лица и динамичные позы персонажей. Интересно сходство с японским демоном в работе И. Я. Билибина, эскиз «Действо о Теофиле» (1907): морщинистое лицо и изгибающиеся черты. А работа И. Я. Билибина, «Черный всадник» (1900) напоминает ронина Хиросигэ, и дело не столько в персонаже, сколько в теплом закатном освещении и голубых облаках, выделяющихся на фоне желто-оранжевого неба.

А. Н. Бенуа эскиз декорации и костюма к опере «Соловей», 1914 // Утагава Куниёси «Конг Лян, Одинокая Огненная Звезда (Доккасей Корё) и Сон Ван, Бог-хранитель в облаках», 1827-30 гг.

А. Н. Бенуа эскиз костюма для Китайского марша к опере «Соловей», 1914

Кацусика Хокусай «Нох Кёгэн», 1825

И. Я. Билибин эскиз декораций для оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко», 1939 // Утагава Хиросигэ «Эдзири: полет женщины в перьях над сосновым лесом», 1854

И. Я. Билибин эскиз к драме «Миракль о Теофиле» Рютбефа, 1907

Кацусика Хокусай «Призрак Оивы», 1832

И. Я. Билибин «Черный всадник», иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная», 1900

Утагава Хиросигэ «Ронин на черном коне мчится по берегу моря», 1835

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Японское художественное искусство привлекло большое внимание к новым стилям в искусстве, оказало влияние на мироощущение художников западных стран и России, дало толчок к развитию нового искусства. Более того, сыграло большую роль в создании новшеств. Подобное влияние стало совершенно новой интерпретацией среди художников Серебряного века. Зародился новый уникальный стиль, который помог открыть художникам новые стили и темы.