Журнал ВШЭ по искусству и дизайну. № 5 (1/2025)

Школа дизайна Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ представляет пятый выпуск электронного научного Журнала ВШЭ по искусству и дизайну / HSE University Journal of Art & Design. В нем вы найдете научные рефлексии и авторские высказывания по самым разнообразным исследовательским темам: от готического стиля в искусстве до истории зарождения цветной фотографии и становления современного фотоискусства.

Собирая этот выпуск, мы хотели посмотреть на процесс формирования базовых паттернов в искусстве и фотографии с точки зрения особого визуального пространства, в котором переплетение видимого и невидимого, скрытых смыслов и философских контекстов порождает оптическую и нарративную полисемию, обнаруживая совершенно особый потенциал представленного материала. Исследовательский метод наших авторов основан не только на иконографии и историографии, но и на герменевтической интерпретации и обнаружении следов прошлых культур, что обостряет визуальную оптику и превращает чтение научных текстов в увлекательный процесс. Визуальная риторика такова, что сама репрезентация аллюзивного исследовательского поля пробуждает нашу интеллектуальную любознательность и предписывает нам ясно видеть сплетение детерминаций.

Мы хотели перекинуть мостик от прошлого к настоящему, посмотреть на готическое искусство «близким зрением» (А. Ригль), увидеть не только классические визуальные паттерны, но и обнаружить скрытые подтексты и смыслы.

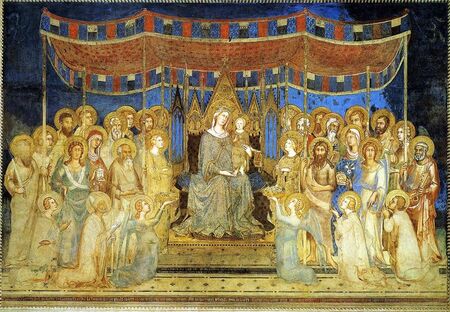

Открывает выпуск статья Татьяны Бельченко «„La dama dal manto trapunto d’oro“. Формирование стиля коммуны и консерватизм как прием в сиенской алтарной живописи XIII–XV веков», которая посвящена проблеме формирования и сохранения особого набора стилистических приемов (так называемой визуальной идентичности) сиенской коммуны, что ассоциировалось с идеологией и процветанием Сиены и транслировалось в ее подчиненных областях (например, Коттадо). В центре внимания автора — ключевые алтарные образы Дуччо ди Буонинсенья и Симоне Мартини, художников, которые заложили основу стиля коммуны, а также ряд памятников второй половины XIV и XV веков.

Ил. 7. Дуччо ди Буонинсенья. Маэста (фрагмент). 1308–1311. Дерево, темпера. 435 × 214. Опера-дель-Дуомо, Сиена // Ил. 8. Дуччо ди Буонинсенья. Маэста (фрагмент). 1308–1311. Дерево, темпера. 435 × 214.

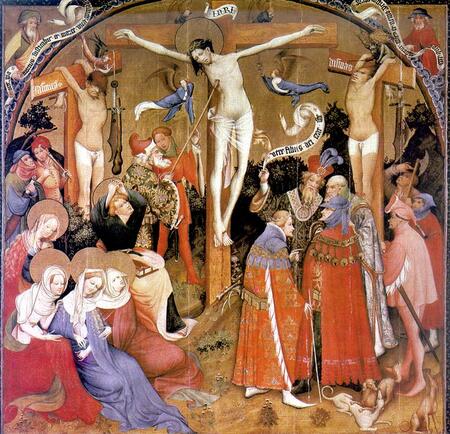

В статье Татьяны Котельниковой «Алтарная живопись готики: германский путь к станковой картине» в фокусе внимания исследовательницы находятся канонические изобразительные принципы в живописных комплексах алтарей Германии в период поздней готики (XV век), а именно переход от надалтарных статуй к заалтарным сооружениям, которые включают помимо статуй изобразительно-повествовательные серии картин. Автор раздвигает хронологические рамки анализа, так как связывает расцвет алтарной живописи с изменением характера религиозности начиная с XII века и обосновывает этот полемический тезис, привлекая к анализу огромный пласт фактического материала.

Ил. 6. Верхнерейнский мастер. Райский сад. 1410-е. Дерево, темпера, смешанная техника. 26,3 × 33,4. Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне // Ил. 7. Верхнерейнский мастер или его мас

Ил. 8. Штефан Лохнер. Страшный суд (средник алтаря из церкви Святого Лаврентия в Кёльне). 1435. Дерево (дуб), масло, золочение. 124,5 × 174. Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн // Ил. 9. Штефан Лохнер. Мария

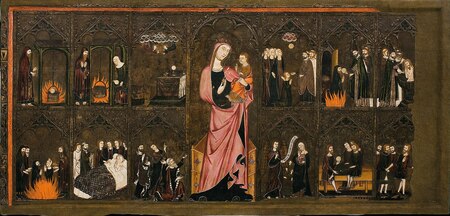

Наталия Дядюнова в статье «Готическая живопись каталонских земель XIV–XV веков: проблема эволюции стиля» обращается к малоисследованной в отечественном искусствоведении проблеме развития готической живописи в каталонских землях XIV–XV веков. Статья носит обзорный характер и охватывает ключевые этапы формирования традиции готического искусства на территории, находившейся в эпоху позднего Средневековья под контролем каталоно-арагонской короны. Это был период, когда самобытная пиренейская художественная традиция достигла наивысшего расцвета, сочетая местные традиции с влиянием европейского искусства, включая итальянскую живопись треченто, франко-фламандскую придворную живопись и искусство и интернациональную готику. Эпоха правления Хайме II во второй четверти XIV века стала золотым веком каталонской готики и основополагающим периодом для последующей живописной традиции.

История фотографии в России начинается с пионера цветного изображения С. М. Прокудина-Горского. Наш автор — Надежда Станулевич, исследуя уникальные архивы и личную коллекцию фотографий художника, рассказывает нам увлекательную историю о самом производственном процессе и инновационных технологиях.

Второй блок статей журнала посвящен истории фотографии. Мы посчитали необходимым сделать оммаж пионеру цветной фотографии Сергею Михайловичу Прокудину-Горскому. Надежда Станулевич в статье «Технологии цветной фотографии в творчестве Прокудина-Горского: от эксперимента к массовой репродукции» предлагает взглянуть на процесс становления С. М. Прокудина-Горского как фотографа-практика, работавшего с монохромными изображениями до 1902 года. Эксперименты в процессе фотосъемки живописных и графических работ с использованием черно-белых материалов привели Прокудина-Горского к изучению цветопередачи фотографий в конце XIX века. Знания, полученные в области теории и практики цветоделения в лаборатории Адольфа Мите в 1901–1903 годах, позволили С. М. Прокудину-Горскому не только получать цветные изображения по результатам натурных съемок, но и на новом уровне выполнять репродукции произведений искусства. Уникальные данные, собранные автором о производственном процессе, атрибутированные имена работников, колористические и стилистические особенности оформления печатных работ призваны улучшить ситуацию с включением трехцветных отпечатков в наследие С. М. Прокудина-Горского.

Ил. 6. Сергей Прокудин-Горский. Река Колочь у деревни Горки с высоким берегом. Бородино, 1911. Цифровая реконструкция с отсканированного стеклянного черно-белого цветоделенного негатива. 8,5 × 8. Колл

Ил. 8. Николай Сергеев. На озере. Не позднее 1904. Холст, масло. Сергей Прокудин-Горский. Почтовая карточка издания Общины св. Евгении. Первая публикация. Из собрания Н. А. Станулевич

В статье Екатерины Лаврентьевой «Александр Родченко: „Объектив фотоаппарата — зрачок культурного человека в социалистическом обществе“» рассматривается творческий путь Александра Родченко как фотографа и выделяются ключевые положения его системы видения — ракурс, диагональ как символ композиционной остроты, режиссерское отношение к задаче в целом, предполагающее точный отбор точек съемки для создания максимально выразительного рассказа о событии через последовательность кадров. Корпус работ Родченко-фотографа исследуется в контексте актуальных задач и «новой оптики» того времени, затрагиваются вопросы развития фотоавангарда как самостоятельного направления в визуальной культуре первой трети ХХ века. Автор приходит к выводу, что фотоавангард, наследуя изобретательский характер искусства первой четверти ХХ века, развивается как технический и идейно-художественный эксперимент, что формирует новое «переживание пространства» и «улучшенную выразительность» особого видения.

Ил. 6. Александр Родченко. Лестница. 1929

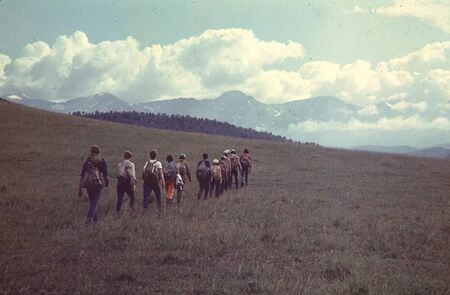

Статья Марии Гурьевой «Позднесоветские слайды: объект, образ, опыт» посвящена малоисследованному явлению в истории частной фотографии — слайдам (диапозитивам). Автор замечает, что в 1950–1990-е в СССР слайды становятся распространенным материалом домашнего фотоархива и популярной практикой благодаря своим эстетическим качествам, в частности, возможности получения ярких цветных изображений. Исследовательница предлагает уйти от привычного для теории фотографии обращения к изображению и его значениям и переключить внимание на фотографические слайды как объекты, вещи, вступающие во взаимодействие с человеком в пространстве и времени. Она обращается к концепции мультисенсорной фотографии (sensory photograph), предложенной Элизабет Эдвардс, акцентируя внимание на чувственном опыте переживания диапозитива как феномена, объединяющего вокруг себя другие объекты (например, диаскоп или диапроектор), пространство, время, действия и социальные взаимодействия.

Ил. 1. Диапозитив (отсканированное изображение). 1970-е. Коллекция проекта «Сквозь», Санкт-Петербург

Ил. 7. Слайд-проекция в интерьере. Первая половина 1970-х. Коллекция автора

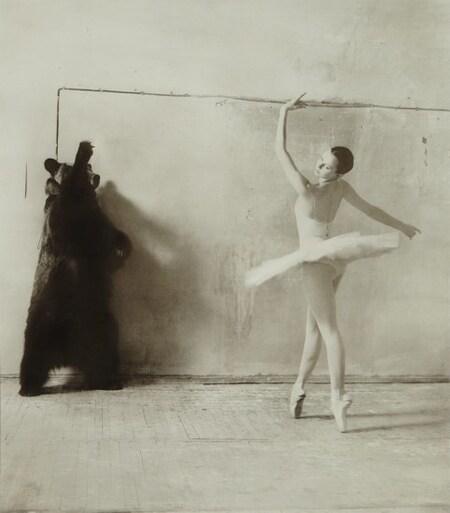

Статья Ирины Чмыревой «И вначале было слово: от игр словесной реальности в коллажах Михаила Майофиса к VR-реальности Григория Майофиса» посвящена творческим диалогам 1990–2020-х годов представителей одной художественной династии, Михаила Соломоновича и Григория Михайловича Майофисов, советского/российского художника-графика и российского художника, работающего с медиафотографией. В тексте рассматривается обращение авторов к одним сюжетам и тематическим группам; наделение героев изображений средствами выразительности, включая их жесты и трактовку силуэтов. По мысли автора статьи, ядром творческого метода каждого из художников является тяготение к логоцентрической модели искусства. Мы чрезвычайно рады, что в нашем журнале впервые опубликованы поздние произведения художника М. С. Майофиса в технике коллажа, изобразительной особенностью которых является использование приема Étrécissements, редко применяющегося в наше время. В творчестве Г. М. Майофиса логоцентризм рассматривается как сквозное явление от раннего цикла «Пословицы народов мира» до проекта «Mixed Reality [Смешанная реальность]», начатого в 2018 году.

Ил. 18. Михаил Майофис. Без названия. 1999. Коллаж. Бумага, холст, акрил. 38 × 32. Собрание Г. М. Майофиса © Г. Майофис // Ил. 19. Михаил Майофис. Без названия. Без даты (2000–2010-е). Коллаж. Бумага,

Все статьи, представленные нашими замечательными авторами в пятом выпуске Журнала ВШЭ по искусству и дизайну, обладают удивительной концептуальной плотностью и продуцируют новые подходы к анализу произведений искусства. Предложенная ими новаторская исследовательская оптика обнаруживает пространство свободной интерпретации и неисчерпаемую глубину нового видения. Мы надеемся, что этот опыт сопряжения разных научных подходов и совидения ученого и читателя станет продуктивным форматом современной исследовательской практики.

Журнал ВШЭ по искусству и дизайну / HSE University Journal of Art & Design. — № 5 (1/2025): https://art-journal.hse.ru/issue-1-2025