Нигредо. Задача трёх тел и эсхонтология анарх-автора

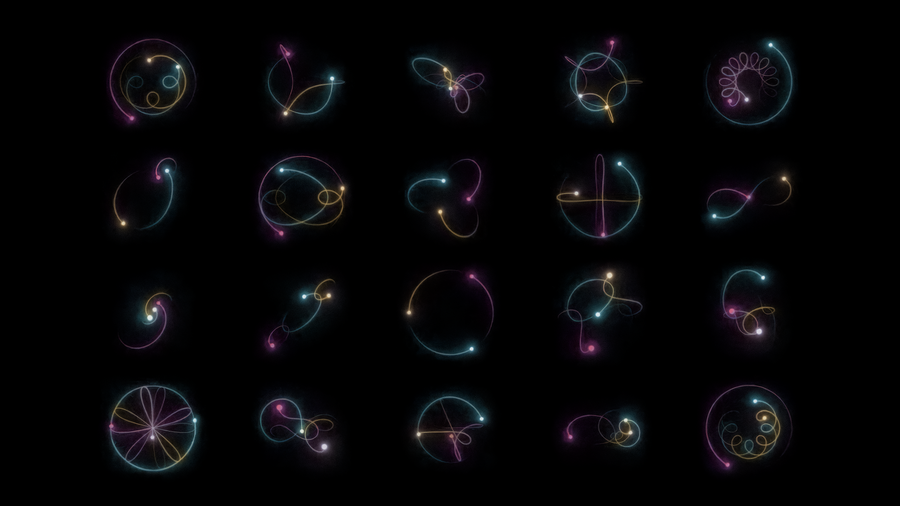

Некоторые решения задачи трёх тел

Как показал Ньютон в 1687 году, траектории двух взаимодействующих планет или спутников можно вычислить с высокой точностью с помощью пары простых уравнений. Однако если добавить третье тело, математика становится намного сложнее: три тела, взаимодействующие под действием гравитации, создают систему, чувствительно зависящую от начальных условий, что приводит к принципиально непредсказуемым траекториям. Через два столетия после Ньютона, то есть в 1887 году, Анри Пуанкаре доказал [5], что в общем виде решить эту задачу аналитически невозможно: нет формулы, которая позволила бы точно предсказать движение всех трёх тел в любой момент времени.

Осенью 2023 года технологии искусственного интеллекта позволили найти около 12 тысяч новых решений «задачи трёх тел»; большинство рассчитанных траекторий совершенно хаотичны, но некоторые могут казаться регулярными, а иногда даже элегантными, — и это, пожалуй, делает задачу трёх тел метафорой, применимой достаточно широко.

Задача трёх Лиц

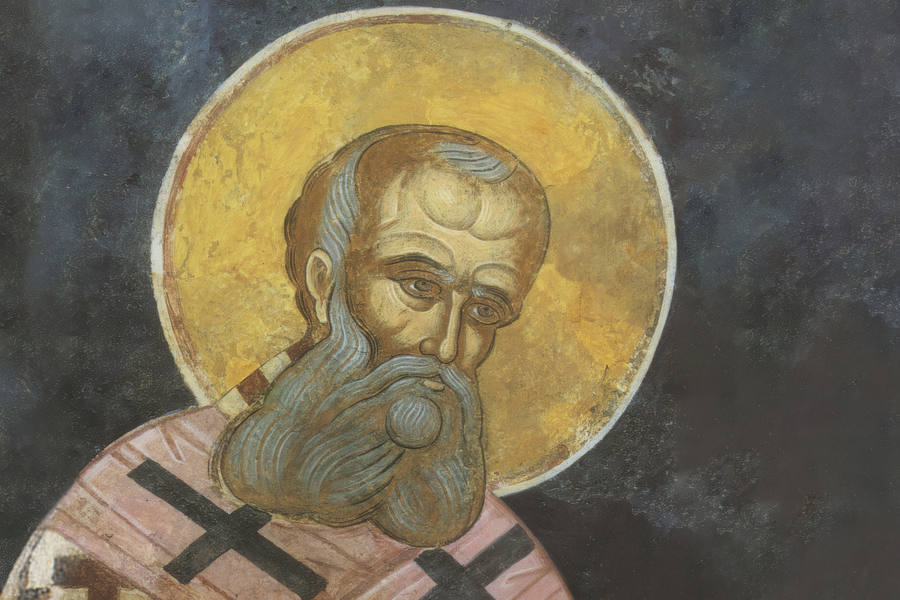

Свт. Григорий Богослов

Например, раннехристианские мыслители, размышляя о природе Троицы, часто обращались к образам циклического движения. В их представлении божественные Ипостаси пребывают в вечном танце перихорезиса, взаимного проникновения, где Каждая отдаёт Себя Другим, оставаясь при этом Собой; святитель Григорий Богослов, размышляя о Троице, использует образ света, который одновременно един и тройствен: «Едва я помыслил об Одном, как озаряюсь Тремя. Едва различил Трех, как возношусь к Единому» [3] — иными словами, каждая попытка мистика-наблюдателя зафиксировать отдельные траектории возвращает его к целостности системы, и наоборот.

Созерцательный опыт Григория Богослова не просто указывает на тайну Троицы — он её воплощает: в движении от Единого к Трём и обратно происходит не сравнение или уподобление, а прямое явление троичной структуры бытия. Когда мы наблюдаем за системой трёх тел, мы не «находим аналогию», а имеем прямое дело с тем же самым принципом: единство невозможно без различия, различие немыслимо вне единства.

Вероятно, можно сказать, что триадологическое Единство представляет собою нечто вроде странного аттрактора в системе трёх Лиц.

Задача задач

В семиотическом треугольнике Фреге мы находим ту же динамику: знак, смысл и референт находятся в постоянном движении относительно друг друга, никогда не достигая точки абсолютной стабильности. Как в задаче трёх тел, здесь невозможно установить окончательное соответствие между элементами системы. При этом семиотический треугольник Фреге — не модель и не метафора, а топологическая структура означивания. Знак, значение и референт образуют гравитационную систему: знак стремится к своему значению, значение тяготеет к референту, но эта система никогда не приходит к устойчивому равновесию — как три планеты, танцующие вокруг общего центра масс, постоянно меняют свои траектории.

Эта метафора пригодна и для описания отношений внутри триады «автор, произведение, зритель». Но что произойдёт, если одно из тел исчезнет? Если полностью изъять из системы автора, останется турбулентность отношений между произведением и его интерпретациями, о чём, собственно, и говорил Барт в «Смерти автора» [2] (впрочем, даже если автор мёртв, его труп остаётся на своей орбите, и его гравитация продолжает влиять на систему). Уберём зрителя — а именно это делает объектно-ориентированная онтология — исчезнет субъект-объектная корреляция внутри системы (впрочем, зрителя убрать тоже не получится, потому что автор может сам воспринимать и интерпретировать своё произведение). Если убрать произведение, останутся виртуальные намерения автора без их реализации. Автор, произведение и зритель состоят в отношениях, подобных квантовой запутанности: изменение состояния одного элемента мгновенно влияет на состояние двух других, даже если они каждый из них изъят из непосредственного взаимодействия с остальными.

Вспомним, что punctum [1] (сингулярное событие смысла) мы понимаем как момент, когда игла интенсивности прокалывает мембрану между потенциальным и актуальным — стенку пузырька чёрной пены, — и тогда вся система переходит в новую равновесную конфигурацию, которая, однако, всегда неустойчива, и малейшее возмущение может нарушить баланс, отправив тела по новой траектории. Например, любой акт интерпретации, любые возмущения в культурном фоне и даже просто течение времени неизбежно изменяют конфигурацию всей системы. Произведение искусства становится чем-то вроде квантового объекта, существующего одновременно во множестве состояний, пока событие punctum’а не схлопывает волновую функцию смысла.

Скульптура майстера Экхарта в Бад-Верисхофене

Здесь уместно вспомнить различение между катафатическим и апофатическим богословием. Если studium работает катафатически, утверждая позитивные свойства видимого, то punctum действует апофатически — через отрицание всех возможных предикатов. Катафатика studium’а следует логике CMYK — она наслаивает значения как цветные чернила; апофатика punctum’а работает в логике RGB — она вспыхивает во тьме. Майстер Экхарт называл «прорывом к Божеству» момент, когда душа преодолевает даже саму идею Бога, чтобы достичь того, что по ту сторону всякого именования [10]; punctum пробивает все культурные слои, достигая того, что Барт называл «это было» — чистое присутствие реального.

В начале главы мы говорили, что в системах трёх тел существуют так называемые периодические решения — редкие моменты, когда хаотическая система обретает подобие порядка, и тела движутся по замкнутым орбитам. Эти состояния принципиально нестабильны: малейшее возмущение разрушает их стройность, отправляя систему в новый хаотический танец. Периодическое решение в задаче трёх тел существует как математическая возможность, но никогда не реализуется полностью в физической реальности — точно так же, как присутствие автора в произведении существует как структурирующая возможность, но никогда не воплощается окончательно: автор колеблется между периодическим возвращением и хаотическим рассеиванием — он всегда «уже был» и всегда ещё только грядёт.

Тёмная механика

В сложных системах, помимо видимого взаимодействия между элементами, существует то, что можно назвать «тёмной механикой» — силы и структуры, не наблюдаемые напрямую, но определяющие совокупное поведение; это хороший пример того, что Харман называет «реальными объектами» — они изъяты из доступа, но воздействуют через «заместительную причинность» объектов чувственных [8]. Например, точки Лагранжа — особые области, где гравитационные силы уравновешивают друг друга, создавая зоны стабильности в принципиально нестабильной системе. Или странные аттракторы — невидимые структуры в фазовом пространстве, вокруг которых уплотняются траектории.

«Тёмная механика» систем трёх и более тел перекликается с тем, как в современной космологии объясняется поведение видимой материи, — через две формы присутствия-отсутствия: тёмную материю и тёмную энергию. Тёмная материя структурирует пространство через свою гравитацию, но сама остаётся невидимой, так как исключена из электромагнитной коммуникации с наблюдателями — человеческими и нечеловеческими. Тёмная энергия проявляет себя через расширение пространства, непрерывно порождающее новые возможности.

В пространствах иных природ также всегда существует и действует нечто невидимое, но определяющее траектории объектов и процессов. В частности, в семантических полях такими тёмными агентами могут быть контекст, культурная память, коллективное бессознательное, «морфогенетическое напряжение» Шелдрейка [9], наконец.

Роль агентной пустоты всегда играет то самое Ничто, которое, по слову Хайдеггера, «само ничтожит» [9]. Это не отсутствие или нехватка, а активная сила, формирующая структурные субстраты, в которых осуществляются сущности, осмысляются смыслы и текут потоки.

Призрак автора

Присутствие тёмных материи и энергии в космосе, Ничто в Бытии, негативного пространства в композиции, Бога в тварном мире, автора в произведении и так далее — хонтологично. Неологизм «хонтология» (hauntology = haunt + ontology, «призракология» или «призракобытие») употреблялся Жаком Деррида и Марком Фишером для обозначения чего-то осциллирующего между бытием и «ничтойностью», лиминальной сущности, «призрака». Призрак парадоксален: его нет одновременно уже и ещё; он «может прийти или возвратиться» [4]. Фишер пишет: «…мы можем предварительно наметить два основных направления хонтологии. Первое относится к тому, чего (фактически) уже нет, но что продолжает иметь силу в качестве виртуальности… Во втором хонтология имеет дело с тем, что (фактически) ещё не случилось, но что уже имеет силу в виртуальном (сила притяжения, ожидание, формирующее текущее поведение)» [6].

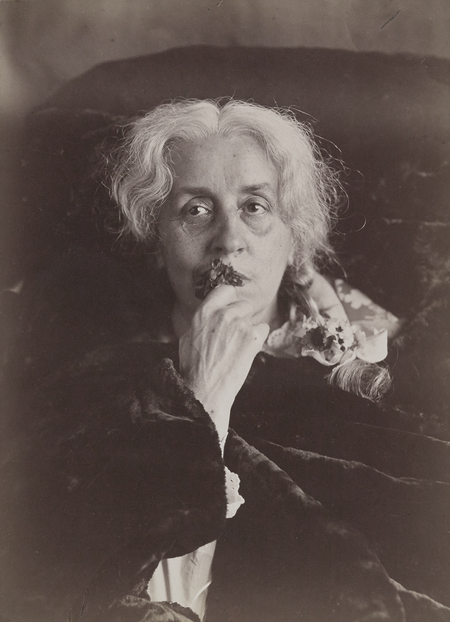

Можно возразить, что punctum у Барта моментален, как вспышка, а хонтологические жернова мелют медленно, но punctum никогда не проходит бесследно, а производит хонтологический эффект: эта вспышка интенсивности отбрасывает длинную тень в будущее. Вспомним реакцию Барта на старую фотографию его матери: в момент осознания punctum («это было») он пережил мгновенный смысловой удар, но расслаивающее «живое мёртвое присутствие» продолжилось.

Этим двойственным образом можно описывать и присутствие Бога в мире после кенозиса: Он одновременно есть и отсутствует, подобный тёмной материи; Его присутствие проявляется только через структурирующее воздействие на тварное, через искривление полей и создание складок. Одновременно Он, кенотически отступая в прошлое, в точку Боговоплощения и далее, в точку Творения, действует как тёмная энергия, освобождающая онтологическое будущее для новых форм.

Таким же нам видится и «тёмный дизайнер», «анарх-автор» анарх-акторной композиции. Его присутствие подобно тёмной материи: он невидим, но он структурирует. Его отсутствие работает как тёмная энергия — освобождает место для бесконечного размножения смыслов. Анарх-автор становится призраком в собственном произведении, пузырьком чёрной пены — тем реальным, что было и лопнуло в прошлом, чего «как бы нет» в настоящем, и что раскроется в эсхатологической перспективе. Анарх-автор, скажем так, эсхонтологичен.

Библиография

1. Барт Р. Camera lucida: комментарий к фотографии / пер. с франц. С. Зенкина. — М.: Ад Маргинем, 1997. — 205 с. 2. Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика / пер. с франц. Г. Косикова. — М.: Прогресс, 1989. — С. 384–391. 3. Григорий Богослов. Слово 40 (на Богоявление) // Творения. — СПб.: Библиотека христианской мысли, 2001. — 512 с. 4. Деррида Ж. Призраки Маркса / пер. с франц. А. Пензина. — М.: Логос, 2020. — 288 с. 6. Пуанкаре А. О задаче трёх тел и устойчивости солнечной системы // Избранные труды по небесной механике / пер. с франц. В. И. Арнольда. — М.: Мир, 1971. — С. 34–85.

7. Фишер М. Призраки моей жизни: эссе о депрессии, призрачности и утраченном будущем / пер. с англ. В. Бабкова. — М.: НЛО, 2021. — 250 с. 8. Харман Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера / Пер. с англ. А. Морозова, О. Мышкина. — Пермь: Гиле Пресс, 2015. 9. Хайдеггер М. Что такое метафизика? / пер. с нем. В. Бибихина // Время и бытие: статьи и выступления. — М.: Республика, 1993. — С. 275–292. 10. Шелдрейк Р. Морфогенетические поля и природа формообразования // Вопросы философии. — 2004. — № 5. — С. 98–112. 11. Экхарт М. Беседы о различении / пер. с нем. В. В. Бибихина. — М.: Ад Маргинем, 2001. — 192 с.