Философия памяти и её трансформаций // эссе-синопсис

В современную эпоху наблюдается процесс гиперархивации повседневности: человек стремится зафиксировать каждый миг своей жизни посредством фотографий, видео, аудио- или текстовых записей. Этот феномен является не только технологической, но и культурно-онтологической практикой: фиксируя события, человек не столько сохраняет память, сколько создаёт иллюзию её сохранения (см. Ж. Деррида, «Архивная лихорадка»). Гиперархивация становится симптомом эпохи — выражением тревоги перед утратой и стремления обрести контроль над временем. Однако, несмотря на усилия по сохранению, память неизбежно претерпевает изменения — она подвержена искажениям, забыванию, реконструкции. Попытки запечатлеть момент с абсолютной точностью оказываются иллюзией: каждый акт воспоминания — это не возвращение к прошлому, а его новое создание.

Именно эта пластичность и изменчивость человеческой памяти легла в основу моей выпускной квалификационной работы, представляющей собой мобильное приложение для осмысления трансформации воспоминаний.

В контексте исследования память рассматривается как распределённый и медиированный процесс, в котором цифровое устройство само становится участником памяти — актором, соединяющим телесное, технологическое и аффективное измерения опыта (в духе идей Б. Латура и Л. Брайанта).

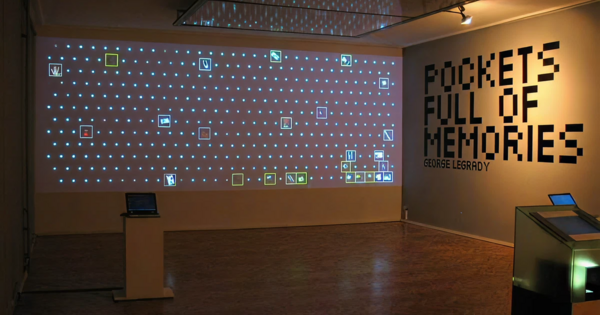

Инсталляция, проецирующая оцифрованные личные воспоминания // Pockets Full of Memories // George Legrady // 2003

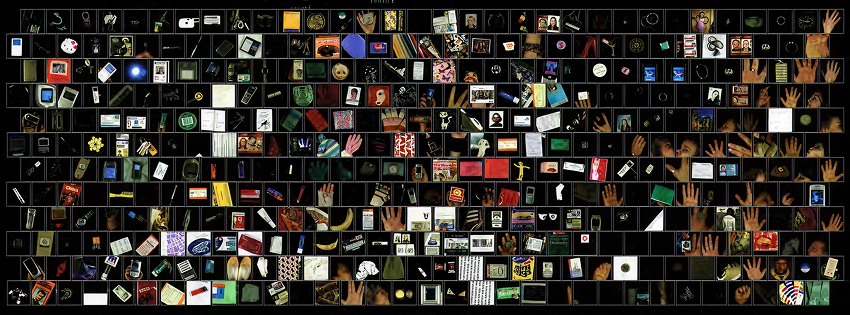

Все артефакты инсталляции // Pockets Full of Memories // George Legrady // 2003

Приложение позволяет пользователю фиксировать собственные эмоции, мысли и ощущения, а по истечении времени — с участием искусственного интеллекта — получать артефакт, в котором исходная запись преобразуется в новую форму: аудио-, видео- или визуальный фрагмент. Искусственный интеллект здесь не просто инструмент, а соавтор памяти, медиум, в котором утрата и возвращение становятся перформативными актами. Каждый «возврат» представляет собой не буквальную реконструкцию, а поэтическое, аффективное пересоздание опыта. Кроме того, приложение предусматривает взаимодействие с ИИ-ассистентом, способным вести диалог о воспоминаниях, помогать пользователю в их осмыслении и эмоциональной переработке.

Визуальное исследование проекта разворачивается в рамках темы: «Философия памяти и её трансформаций: утрата, возвращение и ненадёжность воспоминаний».

Его цель — анализ процессов фиксации, забывания и возвращения воспоминаний, а также изучение механизмов, через которые память формируется и изменяется в медиационной и технологической среде. Теоретическая база исследования опирается на междисциплинарные труды, объединяющие философию, феноменологию, психологию и медиа-теорию.

Особое внимание уделяется концепции медиальной памяти (А. Эрль, А. Ассман), описывающей, как цифровые среды и технологические интерфейсы перестраивают формы культурной памяти. Это позволяет связать идеи М. Хальбвакса о коллективных рамках памяти с современным медиальным опытом, в котором воспоминание становится распределённым между человеком, устройством и алгоритмом.

Форма памяти как ландшафт керамических следов // Topography of Memory // Sallisa Rosa // 2023

Визуальный ряд исследования строится на принципах экспериментального творчества и медиа-дизайна, где визуальные и аудиовизуальные практики используются для исследования феномена памяти. Принцип рубрикации исследования основан на поэтапном раскрытии феномена памяти, предполагающем движение от анализа базовых, эмпирически наблюдаемых процессов формирования воспоминаний к рассмотрению их неочевидных механизмов. После изучения структуры и динамики формирования памяти внимание сосредотачивается на процессах её возвращения — способах репрезентации, трансформации и триггерах, инициирующих воспоминание. Заключительный этап посвящён интеграции выявленных закономерностей в проектную среду мобильного приложения, где философские и когнитивные принципы получают практическое воплощение в дизайнерских и интерактивных механиках.

Трансформация личных воспоминаний в коллективные через ИИ // ReCollection // Weidi Zhang, Rodger Luo // 2022–2025

Первым этапом исследования является анализ памяти как распределённого процесса, формирующегося на основе социальных опор и коллективных рамок. Память рассматривается не как внутренний контейнер субъекта, а как сеть акторов, в которой человеческое и нечеловеческое, индивидуальное и коллективное переплетены в едином процессе воспоминания. Теоретическую основу этого раздела составляют труды А. Бергсона («Материя и память»), П. Рикёра («Память, история, забвение») и М. Хальбвакса («Социальные рамки памяти»).

Следующий этап посвящён рассмотрению материального и технологического измерения памяти, где вещи, цифровые носители и алгоритмы выступают полноправными участниками процесса фиксации и трансформации воспоминаний. В качестве теоретической базы используются работы Б. Латура («Интеробъективность», «Где недостающая масса?») и Ж. Деррида («Архивная лихорадка»), раскрывающие роль материальных посредников в формировании опыта.

Ограничения хранения и репродукции памяти // Hardcoded Memory // troika // 2012

Третьим шагом становится анализ механизмов возвращения воспоминаний и их эстетического опосредования. В этом разделе исследуется, как форма возвращения — будь то образ, звук или текст — влияет на интенсивность и глубину эмоционального переживания. В основу анализа легли идеи Г. Хармана («Объектно-ориентированная онтология: новая „теория всего“») и М. Пруста («В поисках утраченного времени»), в которых память понимается как косвенное прикосновение к прошлому.

Далее исследуются когнитивные механизмы и социально-культурные практики, определяющие аффективную структуру памяти. Воспоминания приобретают значение лишь тогда, когда человек наделяет объекты смыслами и человеческими свойствами, создавая через это эмоциональную инфраструктуру памяти. В теоретическом обосновании используется труд Л. Выготского «История развития высших психических функций».

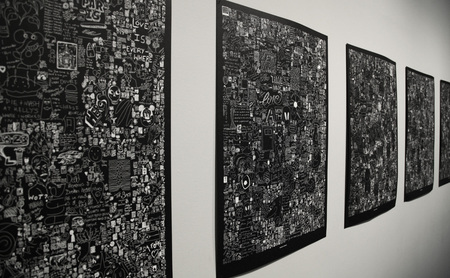

Коллективная визуальная мозаика воспоминаний посетителей // Memory Palace // Johnny Kelly // 2013

Коллективная визуальная мозаика воспоминаний посетителей // Memory Palace // Johnny Kelly // 2013

Завершающим теоретическим этапом становится анализ влияния медиа и иммерсивных технологий на эмоциональное погружение и формирование многомерных, эстетически опосредованных воспоминаний. Этот аспект опирается на идеи О. Грау («Эмоции и иммерсия»).

Синтез полученных теоретических положений позволяет разработать и обосновать механику мобильного приложения, направленного на осмысление трансформации памяти. Цифровой продукт выступает экспериментальной платформой, где пользователь может наблюдать, как его воспоминания меняются, исчезают и возвращаются в новых формах. Здесь память понимается как открытое воспоминание — система, допускающая множественность интерпретаций и повторных монтажей.

Интерактивное одеяло, где зритель пересобирает память // Working Memory // Chalet Comellas // 2010

В результате память оказывается не статичным хранилищем, а динамической сетью человеческих и нечеловеческих акторов — тел, вещей, интерфейсов, алгоритмов. Её изменчивость не является дефектом, а естественным условием существования, в котором утрата и возвращение образуют единый контур переживания. В совокупности теоретическая и визуальная части исследования демонстрируют, что современный дизайн способен стать не только утилитарным, но и рефлексивным пространством — медиа для размышления о человеческой памяти, её ненадёжности и поэтической подвижности.

Список литературы: 1. Деррида, Жак. Архивная лихорадка — Москва: Институт экспериментальной социологии, 2004. 2. Латур, Бруно. Интеробъективность — Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета, 2008. 3. Латур, Бруно. Где недостающая масса? Социальная конструкция технических артефактов — Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. 4. Бергсон, Анри. Материя и память — Москва: Академический проект, 2012. 5. Рикёр, Поль. Память, история, забвение — Москва: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 6. Хальбвакс, Морис. Социальные рамки памяти — Москва: Новое издательство, 2007. 7. Херль, Астрид и Ассман, Алейда. Медиальная память: теоретические подходы к культурной памяти в цифровую эпоху — Берлин: De Gruyter, 2012. 8. Харман, Грэхем. Объектно-ориентированная онтология: новая «теория всего» — Москва: РИПОЛ Классик, 2020. 9. Пруст, Марсель. В поисках утраченного времени — Москва: Художественная литература, 1999. 10. Выготский, Лев. История развития высших психических функций — Москва: Издательство АПН РСФСР, 1960. 11. Грау, Оливер. Эмоции и иммерсия. Исторические и теоретические основы медиаискусства — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2013. 12. Брайант, Леви. Демократия объектов — Москва: Канон+, 2017.

Источник изображений: 1. https://www.zhangweidi.com/recollection (Дата обращения: 17.10.2025) 2. https://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=329 (Дата обращения: 17.10.2025) 3. https://nocte.co.uk/work/memory-palace (Дата обращения: 17.10.2025) 4. http://www.medienkunstnetz.de/works/pockets-full-of-memory/images/2/ (Дата обращения: 17.10.2025) 5. https://artspiel.org/chalet-comellas-baker-interrogating-the-performance-of-identity/ (Дата обращения: 17.10.2025) 6. https://www.designboom.com/art/troika-hardcoded-memory/ (Дата обращения: 17.10.2025) 7. https://www.audemarspiguet.com/com/en/news/art/Sallisa-Rosa.html (Дата обращения: 17.10.2025)